Mehr Gewinn durch mehr Grün

Seit 2014 werden in Baden-Württemberg verschiedene Zwischenfruchtmischungen mit Senf und Stoppel in mehrjährigen Fruchtfolgen verglichen, um ihre Wirkung auf Bodenfruchtbarkeit, Nährstoffdynamik und Wirtschaftlichkeit zu bewerten. Dabei zeigen sich je nach Standort, Bodentyp und Mischungszusammensetzung deutliche Unterschiede in Erträgen, Stickstoffeffizienz und ökonomischem Nutzen.

von Gabi Larbig, Wasserschutz an den Landwirtschaftsämtern Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen erschienen am 30.08.2025Aus den langjährigen Versuchen mit Zwischenfruchtmischungen in der Region kann bisher Folgendes abgeleitet werden:

- Eine hohe Artenvielfalt bei Zwischenfruchtmischungen allein bietet langfristig keine Garantie für ökonomische Vorteile. Je nach Jahreswitterung und Bodengüte sind jedoch wirtschaftliche Vorteile darstellbar.

- Für Zwischenfrüchte mit hoher Artenvielfalt ist eine höhere FAKT-Förderung notwendig, um diese wirtschaftlich konkurrenzfähig zu halten.

- Eine Humussteigerung konnte auf den Versuchsstandorten langfristig nicht festgestellt werden. Tendenziell ist ein Humusabbau zu beobachten. Dazu mehr in Teil 2 des Textes in der kommenden Ausgabe.

Bis in die 1960er-Jahre des letzten Jahrhunderts war auch in Baden die Viehhaltung im Stall ohne Weidehaltung auf der Basis des Feldfutterbaus mit Kleegras vorherrschend. Durch die Artenvielfalt mit Leguminosen, Heublumeneinsaat und dem anfallenden Stallmist konnte die Ertragsfähigkeit der Ackerböden gegenüber der bis ins 19. Jahrhundert praktizierten Dreifelderwirtschaft nachhaltig verbessert werden.

Mit zunehmendem Einsatz synthetischer Produktionsmittel kann heute allerdings auch ohne Viehhaltung und mit weniger Artenvielfalt ausreichend Nahrung produziert werden. Seit 2023 gelten in der EU die Konditionalitäten als agrarpolitisches Instrument, welches wieder zu mehr Artenvielfalt (Biodiversität) und somit auch zur Sicherung oder Steigerung der Bodenfruchtbarkeit führen soll. Die Auflagen zu mehr Artenvielfalt können zum Beispiel mithilfe von Zwischenfruchtmischungen erbracht werden, ohne bestehende, wirtschaftlich optimierte Fruchtfolgen zu verdrängen.

Ergebnisse der Arbeitsgruppe Zwischenfrüchte

Mit der Agrarreform 2014 wurde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald eine Arbeitsgruppe Zwischenfrüchte ins Leben gerufen, in der Landwirte, der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV), der regionale Wasserversorger badenova und die Landratsämter Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen vertreten sind. In Feldversuchen soll geklärt werden, welche Zwischenfruchtmischungen in unserer Region erfolgreich etabliert werden können, wie effektiv diese Mischungen Nitrat fixieren und damit zum Wasserschutz beitragen können und wie deren Anbau unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu beurteilen ist.

Weiterhin werden ökologische Vorteile, wie zum Beispiel die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit durch Steigerung der Humusgehalte, die Verringerung der Erosionsgefahr, eine Unkrautunterdrückung sowie die Artendiversifizierung betrachtet. In der ersten Folge werden die Versuche hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Humusdynamik, in der zweiten Folge in einer der folgenden Ausgaben der BBZ hinsichtlich der Nitratdynamik im Boden und des Unkrautdrucks betrachtet.

Zwischenfruchtmischungen im Vergleich

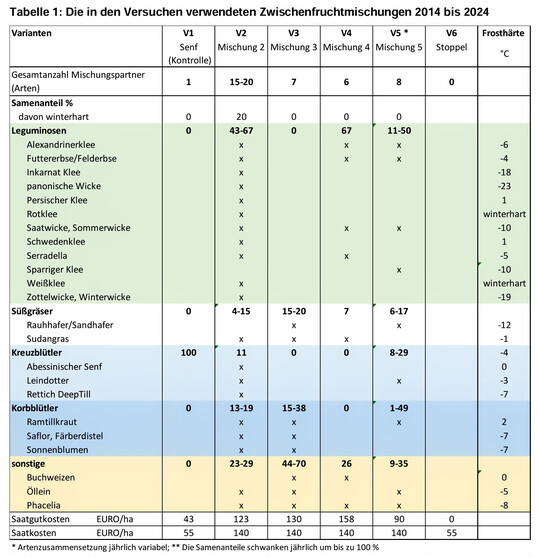

Bei der Auswahl der Zwischenfruchtmischungen ging es bei Versuchsbeginn 2014 darum, Mischungen mit mehr als fünf Mischungspartnern, unterschiedlich hohen Leguminosenanteilen sowie mit und ohne winterharte Arten mit Senf beziehungsweise Stoppel zu vergleichen (siehe Tabelle 1). Dabei ist zu beachten, dass sich die Artenzusammensetzung der Mischung 5 sowie die Samenanteile aller Mischungen im Laufe der Versuche geändert haben.

Fünf Mischungen und ein Stoppelfeld

Die Versuche liefen zunächst ab 2014 über die Dauer von sechs Jahren auf zehn Standorten im Großraum Freiburg. Auf diesen Standorten wurden die vier beschriebenen Zwischenfruchtmischungen mit dem Senf und der Stoppel verglichen und deren Folgewirkung auf die übliche Fruchtfolgenrotation „Getreide mit Zwischenfrucht-Körnermais-Körnermais“ geprüft.

Die Versuche wurden mit betriebsüblicher Technik in Streifen und bei betriebsüblicher Bodenbearbeitung angelegt. Die Zwischenfrüchte wurden entweder mit dem Grubber mit Lehnerstreuer (Senf) oder der Drillmaschine (Mischungen) gesät und Ende März bis Anfang April mittels Grubber oder Scheibenegge vor der Maisaussaat eingearbeitet (siehe Abbildung 1 und 2).

Seit 2017 wird an dem jeweiligen Standort in einer langjährigen, der Markt- und Witterungssituation angepassten Fruchtfolge aus Getreide mit Zwischenfrüchten und Körnermais die jeweils bewährte Mischung im Vergleich zu Senf und Stoppel als Streifenversuch mit drei Wiederholungen weitergeführt, um belastbare Daten zu den langjährigen Auswirkungen von Zwischenfruchtmischungen zu erfassen.

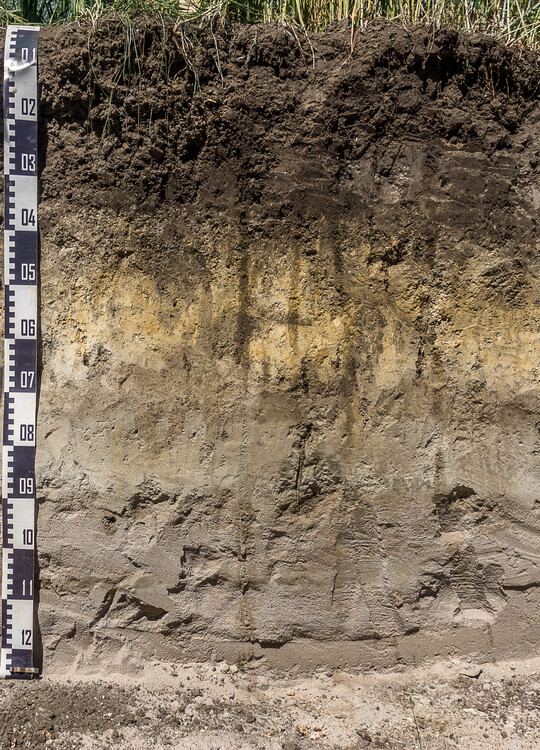

Klimatische Bedingungen und ihre Auswirkungen

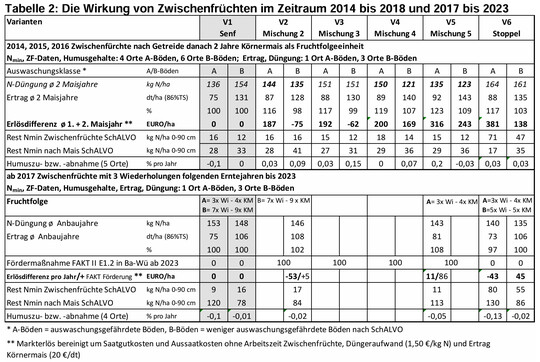

Für die Ergebnisse im Beobachtungszeitraum sind auch die Auswirkungen der veränderten klimatischen Bedingungen zu berücksichtigen: Ertragsausfälle, geringer Aufwuchs der Zwischenfrüchte, unkontrollierbare Mineralisierung von organisch gebundenem Stickstoff durch im Boden gespeicherte Wärme, Absterben von Mikroben durch extreme Hitze und Trockenheit, aber auch kurzzeitige Staunässe nach Niederschlagsereignissen, hervorgerufen durch eine verdichtete, undurchlässige Schicht (innere Erosion) im Unterboden in zirka 30 bis 60 Zentimetern Bodentiefe. Abgestorbene organische Masse bietet wiederum eine Eiweißquelle für die Mikroben, welche sich rasant vermehren und die Stickstoffnachlieferung aus dem Humus-Pool anregen. Dieser Vorgang ist bekannt als Priming-Effekt, bisher war dieses Phänomen allerdings eher nach Frostereignissen oder nach geringer Stickstoffdüngung breitflächig ausgebracht zu beobachten. Die Nitratdynamik ist deswegen oft schwer nachvollziehbar oder gar händelbar. Die überdurchschnittliche Mineralisierung ab 2017 (siehe Tabelle 2) spiegelt sich in den hohen Rest-Nitratgehalten im Boden nach Mais im Zeitraum der SchALVO-Herbstaktion wider (mehr dazu in Folge 2). Ab 2014 veränderten sich die Niederschlagsmengen drastisch, aber die Böden verfügten noch für zirka zwei Jahre über Wasserreserven, auf auswaschungsgefährdeten A-Böden teilweise durch kapillaren Aufstieg.

Wirtschaftliche Bewertung der Zwischenfruchtmischungen

In Tabelle 2 ist der Einfluss der Zwischenfruchtmischungen auf die Stickstoff-Düngung und die Erträge zu Körnermais mit der daraus resultierenden Wirtschaftlichkeit sowie die Zu- oder Abnahme der Humusgehalte in den beiden Beobachtungszeiträumen 2014 bis 2018 beziehungsweise 2017 bis 2023 dargestellt.

Der wirtschaftliche Vorteil für Mais (bereinigter Markterlös) kann in der von 2014 bis 2018 beobachteten Fruchtfolgeeinheit bei den Zwischenfruchtmischungen unterschiedlich sein. Auf auswaschungsgefährdeten A-Böden ist bei allen Mischungen ein klarer Vorteil errechenbar, der aus einer deutlichen Ertragssteigerung resultiert.

Besonders die Mischung V5 hebt sich für die zwei Jahre Maisanbau gegenüber der Senfvariante mit über 300 Euro je Hektar und Jahr deutlich ab. Die Stoppel nimmt eine Sonderposition ein, die derzeit durch die Mindestbodenbedeckung der Agrarreform abgesichert ist. Im Vergleich zur Kontrollvariante Senf hatte sie einen Erlösvorteil von 381 Euro je Hektar und Jahr und ist somit deutlich wirtschaftlicher als die Mischungen.

Auf weniger auswaschungsgefährdeten B-Böden ist bei der Mischung V5 wiederum ein deutlich wirtschaftlicher Vorteil mit knapp 250 Euro je Hektar und Jahr gegeben. Die Zwischenfruchtmischungen V2 und V3 fallen deutlich hinter die Kontrollvariante mit Senf ab. Hier fallen höhere Ansaat- und Saatgutkosten mit ins Gewicht. Der errechnete wirtschaftliche Nachteil für die Mischungen V2 und V3 auf einem B-Boden im Vergleich zur Kontrollvariante Senf kann auch langjährig nicht durch eine FAKT-Förderung monetär ausgeglichen werden. Die B-Böden haben aufgrund natürlicher Gegebenheiten ohne weiteres Zutun eine höhere Ertragserwartung. Ein Vorteil durch die Mischungen ist nur bei der Mischung V4 und V5 auszumachen. Die Stoppel bleibt auch hier durchaus konkurrenzfähig, trotz hoher Stickstoffgaben.

Im Beobachtungszeitraum von 2017 bis 2023 reduziert sich der Vorteil für die Mischung V5 gegenüber der Senfvariante auf A-Böden nach drei Winterweizen- und vier Körnermaisanbaujahren deutlich. Er liegt mit 11 Euro je Hektar beziehungsweise mit 86 Euro je Hektar und Jahr einschließlich Förderung zwar über der Senfvariante, aber deutlich unter dem Ergebnis des ersten Beobachtungszeitraumes. Die Stoppel fällt mit minus 43 Euro je Hektar und Jahr deutlich ab und ist dem Senf ökonomisch unterlegen. Auf B-Böden konnte nach sieben Winterweizen- und neun Körnermaisanbaujahren das schlechteste Ergebnis der Mischung V2 gegenüber dem ersten Beobachtungszeitraum leicht verbessert werden und liegt mit minus 53 Euro je Hektar und Jahr noch immer unter der Senfvariante. Nur mit der FAKT-Förderung E 1.2 konnte ein Gleichstand erreicht werden. Die Stoppel erreicht mit 45 Euro je Hektar und Jahr einen klaren wirtschaftlichen Vorteil.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.