Resistente Rapserdflöhe

Im März 2025 hat der Beratungsdienst Ackerbau Nordbaden e.V. in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsamt in Bruchsal Proben von Rapserdflöhen und deren Larven gesammelt. Das beprobte Gebiet umfasste die Rheinebene zwischen Bruchsal und Heidelberg sowie den Kraichgau. Bei der Bayer AG wurde molekular untersucht, ob die Bindestellen für Pyrethroide verändert/mutiert sind und somit Pyrethroid-Resistenzen vorliegen. Dabei wurde vermehrt die in Frankreich verbreitete „Super KnockDown Resistenz“ (super-kdr) nachgewiesen.

von Dr. Jonathan Mühleisen, Pflanzenschutzdienst am Regierungspräsidium Stuttgart erschienen am 27.10.2025

Bei dieser Resistenz wird das Protein am Natriumkanal der Nervenzelle des Rapserdflohs durch mehrere Mutationen so verändert, dass Pyrethroide praktisch wirkungslos werden. Die Toleranz gegen bestimmte Typ I-Pyrethroide ist sogar um das 500-fache erhöht, so dass auch Pyrethroid-Anwendungen unter optimalen Bedingungen (angesäuertes Wasser, niedrige Wassermenge, kühle Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit) keinerlei Wirkung zeigen.

Ursachen und Folgen des massiven Zuflugs

Es liegt der Verdacht nahe, dass resistente Rapserdflöhe zum Beispiel durch Westwinde aus Frankreich in das Gebiet gelangten und sich hier aufgrund der üblichen Pyrethroid-Anwendungen rasch vermehren konnten.

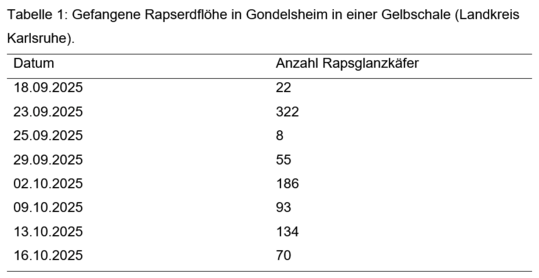

In diesem Jahr war eine zusätzliche Herausforderung, dass Rapserdflöhe teilweise in sehr großer Zahl und über mehrere Wochen in Rapsbestände eingeflogen sind (Tabelle 1). Im Rheingraben (Büchenau) wurden innerhalb von 3 Tagen im September sogar mehr als 500 Rapserdflöhe in einer Gelbschale gefangen. Die Folge des massiven und langanhaltenden Zuflugs war, dass der Raps teilweise schneller gefressen wurde, als er nachwachsen konnte. Insbesondere spät gesäter Raps, der beim massiven Zuflug noch im Keimblatt bis circa 4-Blatt-Stadium war, wurde stark geschädigt (Bilder aus Ladenburg und Gondelsheim). Teilweise waren die Schäden so stark, dass Flächen umgebrochen werden mussten. Früh gesäter Raps und/oder gut versorgter Raps steht häufig deutlich besser da, da er zum Zeitpunkt des massiven Zuflugs bereits weiterentwickelt war (siehe Bilder aus Gondelsheim).

Aktuelle Insektizid-Optionen gegen den Rapserdfloh

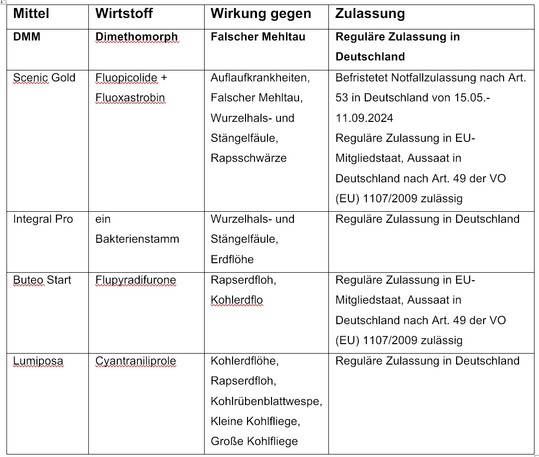

Bei den zugelassenen Insektiziden sind die Möglichkeiten ohne Pyrethroide stark beschränkt. Carnadine mit dem Wirkstoff Acetamiprid hat eine reguläre Zulassung gegen Rapserdfloh und darf einmalig mit einem Aufwand von 0,2 Liter pro ha in 200 bis 400 Liter Wasser pro ha ausgebracht werden. Der Wirkstoff Acetamiprid hat sowohl eine systemische als auch eine Kontaktwirkung und kann damit direkt getroffene Käfer schädigen und auch Käfer, die am behandelten Raps fressen. Die Wirkungsdauer kann circa 7 Tage betragen.

Bis zum 11. Dezember 2025 haben zusätzlich Exirel und Minecto Gold eine Notfallzulassung gegen Rapserdfloh, sind jedoch teurer. Beide enthalten den Wirkstoff Cyantraniliprole, der eine Kontaktwirkung sowie eine lokalsystemische und translaminare Wirkung hat. Bei der Notfallzulassung von Minecto Gold ist die Wirkstoffmenge je ha mit 75 g Cyantraniliprole deutlich höher als bei der Notfallzulassung von Exirel mit lediglich 40 g Cyantraniliprole. Nach bisherigen Erfahrungen werden Larven in den Blattstielen gut erfasst, sofern die Blattstiele gut getroffen werden (möglichst waagerechte Ausrichtung der Blattstiele) und der Raps nicht schon zu viel Biomasse hat. Sobald die Larven von den Blattstielen in den Stängel gelangt sind, können sie nicht mehr zuverlässig erfasst werden.

Management des Rapserdfloh-Zuflugs

Die lange Flugdauer über mehrere Wochen und der zahlenmäßig hohe Zuflug des Rapserdflohs hat dieses Jahr dazu geführt, dass die bestehenden Zulassungen für einen ausreichend Schutz nicht in jedem Fall ausreichend waren. Beide Wirkstoffe (Acetamiprid, Cyantraniliprole) wurden dieses Jahr gegen die zufliegenden Rapserflöhe eingesetzt. Die auf Praxisflächen beobachteten Wirkungen waren unterschiedlich. Es ist leider nicht möglich, aufgrund der Praxisbeobachtungen einen Wirkungsgrad zuverlässig abzuschätzen, da ständig neue Käfer zugeflogen sind. Auch genügt eine einmalige Behandlung bei einem sehr langen und massiven Zuflug nicht, da der Bekämpfungsrichtwert wiederholt überschritten wird. Hier stellt sich die Frage, ob im kommenden Jahr durch Notfallzulassungen insgesamt bis zu 3 Anwendungen mit Acetamiprid ermöglicht werden können, da andernfalls ein längerer Zuflug wie in diesem Jahr nicht erfasst werden kann.

Wirksamkeit von Cyantraniliprole

Die Behandlungserfolge in der Praxis bei den Larven mit dem Wirkstoff Cyantraniliprole müssen in diesem Jahr noch abgewartet werden. Bei sehr wüchsigen und weitentwickelten Beständen ist fraglich, ob der Wirkstoff in ausreichender Menge an den Zielort gelangt. Auch das Entwicklungsstadium der Larve spielt eine Rolle beim Wirkungsgrad: Kleinere Larven werden sehr gut erfasst, sehr große Larven weniger gut. Wegen der langen Flugdauer des Rapserdflohs ist unklar, ob alle Larven mit einer Behandlung erfasst werden können, da sich die Eiablage in den Boden neben den Rapspflanzen und auch der Fraß der Larven dann in den Pflanzen über einen längeren Zeitraum ziehen werden.

Bei sehr schwachen und heruntergefressenen Beständen muss sich der Bewirtschafter zudem die Frage stellen, ob er noch ein vergleichsweise teures Produkt einsetzen möchte. Sofern jedoch eine ausreichende Wirkung erzielt wird, sollte der Einsatz in vielen Fällen wirtschaftlich sein, da bereits ein Mehrertrag von 10 dt über 400 Euro mehr Marktleistung bedeutet.

Frühsaaten hatten in diesem Herbst in der betroffenen Region den großen Vorteil, dass beim Auftreten des Rapserdflohs schon so viel Blattmasse vorhanden war, dass ein „Herunterfressen“ des ganzen Bestandes nicht mehr möglich war. Ein möglicher Knackpunkt bei den Frühsaaten könnte sein, dass sich der Raps im Herbst zu weit entwickelt. Dadurch könnten die Larven des Rapserdflohs in den Blattstielen im späteren Herbst möglicherweise nicht ausreichend bekämpft werden, weil zu viel Biomasse vorhanden ist. Nicht erfasste Larven könnten dann durch ihren Fraß Schäden verursachen. Hier gilt es, weitere Erfahrungen zu sammeln.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.