Selektion auf resistente Erdflöhe vermeiden

Das Auftreten und die Schadwirkung des Rapserdflohes (Psylliodes chrysocephala) unterscheiden sich in Abhängigkeit vom Jahr, der Region und des Schlages. Im Herbst 2024 waren vielerorts die Rapserdflohpopulationen und -schädigungen, wie im Vorjahr auch schon, vergleichsweise gering. Schließlich konnte auf vielen Schlägen auf den Insektizideinsatz gegen den Rapserdfloh verzichtet werden, da der Bekämpfungsrichtwert nicht überschritten wurde.

von Dr. René Pfitzer, Amtlicher Pflanzenschutzdienst am Regierungspräsidium Tübingen erschienen am 21.07.2025Starker Rapserdflohbefall kann zu erheblichen Schädigungen im Raps führen. Altrapsbestände stellen hierbei ein Risiko dar. Jedoch ist der Befall regional verschieden, und die Bekämpfungsrichtwerte werden häufig nicht überschritten, sodass keine chemischen Kontrollmaßnahmen angewendet werden müssen. Die Beschränkung des Insektizideinsatzes auf das absolut notwendige Maß ist zentral, um die Selektion von Pyrethroid-resistenten Rapserdflöhen zu begrenzen.

Zum Wirtspflanzenspektrum des Rapserdflohs zählen neben Winterraps und Winterrübsen auch einige weitere überwinternde Wildkreuzblütler (zum Beispiel Ackersenf, Hirtentäschelkraut und Hederich). Die adulten Rapserdflöhe sind drei bis vier Millimeter groß, blau-schwarz und glänzend mit einer länglich-ovalen Körperform (Abbildung 1 A, B). Die Larven sind wiederum schmutzig-weiß, haben einen dunkelbraunen Kopf und können eine Körperlänge bis zu sieben Millimeter erreichen (Abbildung 1 C). Sowohl die Adulten als auch die Larven besitzen jeweils drei Beinpaare.

Der Rapserdfloh bildet eine Generation pro Jahr. Ab Ende Juni bis Juli fressen die adulten Tiere an Rapsschoten und -stängeln, wobei hierbei keine relevante Schadwirkung auftritt (Abbildung 1 A, B). Anschließend suchen die Rapserdflöhe für die Sommerruhe Altrapsfelder sowie kühle, schattige und feuchte Orte auf, wie zum Beispiel Hecken, schattige Waldränder oder Grünstreifen.

Ab Anfang September und bei Tagestemperaturen von 15 bis 20 Grad Celsius besiedeln adulte Rapserdflöhe die dann noch jungen Rapsbestände. Die Eiablage beginnt bereits nach ein bis zwei Wochen, circa ein bis zwei Zentimeter tief nahe den Pflanzen im Boden. Bis zum Frühjahr kann ein Weibchen, das auch als „Kühlbrüter“ oder „Winterbrüter“ bezeichnet wird, innerhalb seiner Lebensdauer insgesamt 800 bis 1000 Eier ablegen. Die im Frühjahr schlüpfenden Rapserdflöhe haben dann allerdings keine relevante Schadwirkung mehr.

Fraßschäden durch Rapserdflöhe

Der Fraß der adulten Rapserdflöhe verursacht an den Keimblättern und ersten Laubblättern den sogenannten „Fensterfraß“. Dies äußert sich meist in rundlichen Löchern, bei denen die obere und untere Blatthaut erhalten bleiben.

Der Hauptschaden entsteht jedoch durch den Minierfraß der Larven. Die Larven dringen dabei in die Blattstiele der äußeren Rapsblätter ein und minieren sich in das Innere der Pflanze. Anschließend wandern die Larven in den Stängel der Pflanze und fressen sich bis zum Vegetationspunkt vor, was zu erheblichen Verlusten führen kann.

Zusätzlich kann die Gefahr von Auswinterungsverlusten steigen, wenn Wasser durch die Bohrgänge (Abbildung 1 D) in die Pflanzen eindringt und gefriert. Des Weiteren können die Bohrgänge Eintrittspforten für Krankheitserreger sein, wie zum Beispiel Phoma lingam (Wurzelhals- und Stängelfäule) oder Verticillium dahliae (Verticillium-Welke).

Kontrolle des Rapserdflohs

Zur Kontrolle des Rapserdflohs gilt es, alle Maßnahmen des integrierten Pflanzenschutzes zu nutzen. Im Herbst sollte die Entwicklung von kräftigen Einzelpflanzen gefördert werden. Dies dient neben der Winterhärte auch der Widerstandskraft gegenüber Pflanzenpathogenen und Schadinsekten.

Ein Schädlingsbefall kann je nach örtlicher Gegebenheit unterschiedlich stark ausgeprägt sein und bei starkem Befall zu Pflanzenverlusten führen. Deshalb ist es unbedingt notwendig, Gelbschalen in den Rapsbeständen aufzustellen. Die Beobachtungen zur Befallssituation in einem Schlag, wie zum Beispiel die Gelbschalenfänge, können jedoch nur eingeschränkt auf weitere Schläge übertragen werden.

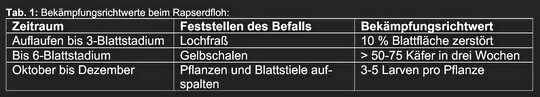

Die Bekämpfungsrichtwerte sind so definiert, dass eine Bekämpfung erst bei Überschreitung wirtschaftlich sinnvoll wird (Tabelle 1). Diese Richtwerte sind unbedingt einzuhalten. Die Bestände sollten genau beobachtet und erst nach Überschreiten der Bekämpfungsrichtwerte behandelt werden.

Natürliche Gegenspieler der Rapserdflohlarven sind neben parasitierenden Nematoden auch unterschiedliche Hymenopteren (Hautflügler), wie unter anderem Schlupf- und Brackwespen. Allgemein ist zu beachten, dass jeder Insektizideinsatz auch einen Einfluss auf unsere Nützlinge hat. Die Arbeit der Nützlinge ist langfristig zu betrachten. Sie können geschont werden, sofern der Insektizideinsatz auf das absolut notwendige Maß reduziert wird.

Befallsermittlung und Bekämpfungsrichtwerte des Rapserdflohs

Um den Befall mit dem Rapserdfloh festzustellen, wird vom Auflaufen bis zum Dreiblattstadium der Lochfraß bonitiert. Der Bekämpfungsrichtwert liegt hier bei zehn Prozent zerstörter Blattfläche. Zur Unterstützung der Bonitur dienen die Beispiele in Abbildung 3.

Bis zum Sechsblattstadium wird die Anzahl der adulten Rapserdflöhe mit Gelbschalen ermittelt. Sofern mehr als 50 bis 75 Käfer in drei Wochen gefangen werden, ist der Bekämpfungsrichtwert überschritten. Mit einer höheren Anzahl adulter Rapserdflöhe gehen auch eine stärkere Eiablage und eine größere Anzahl schlüpfender Larven einher. Adulte Rapserdflöhe fliegen nicht zielgerichtet, sondern eher zufällig in die Gelbschalen. Es hat sich bewährt, die Gelbschalen leicht in den Boden einzugraben, um die Fängigkeit zu erhöhen. Eine zusätzliche Abdeckung mit einem Gitter kann helfen, Beifänge zu reduzieren. Durch das heterogene Auftreten des Rapserdflohs innerhalb des Schlages ist es ratsam, mehrere Gelbschalen im Feld aufzustellen.

Im Zeitraum Oktober bis Dezember liegt der Bekämpfungsrichtwert in aufgeschnittenen Pflanzen und Blattstielen bei drei bis fünf Larven pro Pflanze, je nach Wüchsigkeit des Bestandes. Dabei sollten die Blattstiele und Stängel von mehreren Pflanzen aufgeschnitten und nach den noch kleinen Rapserdflohlarven untersucht werden.

In Feldversuchen wurde bestätigt, dass wenn die Schäden durch den Reifungsfraß an den Rapspflanzen tolerierbar sind, der Bekämpfungsrichtwert (Anzahl gefangener Käfer in den Gelbschalen) aber überschritten ist, nicht unmittelbar behandelt werden sollte. Dies ermöglicht es, dass vor der Eiablage noch weitere Rapserdflöhe zufliegen und erfasst werden können. Schließlich reichten Behandlungen Anfang bis Mitte Oktober aus, um die Anzahl der Rapserdflohlarven zu reduzieren, und es waren keine Mehrfachbehandlungen notwendig.

Besondere Vorgaben für den integrierten Pflanzenschutz in Schutzgebieten

In Landschaftsschutzgebieten und Natura 2000-Gebieten sowie auf landwirtschaftlichen Flächen in Kern- und Pflegezonen von Biosphärengebieten, in gesetzlich geschützten Biotopen und bei Naturdenkmalen sind die landesspezifischen Vorgaben zum integrierten Pflanzenschutz (§ 17c des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes) „IPSplus“ umzusetzen und zu dokumentieren.

Hier muss das Auftreten der Rapsschädlinge mittels Gelbschalen dokumentiert werden. Bis zwei Hektar Bewirtschaftungseinheit muss mindestens eine Gelbschale circa 20 Meter vom Feldrand entfernt aufgestellt werden. Bis zehn Hektar und für jede weitere zehn Hektar ist eine weitere Gelbschale notwendig (zum Beispiel bei 13 Hektar drei Gelbschalen). Die Dokumentation kann zum Beispiel in der Tabelle „Rapsschädlinge Dokumentation der Überwachungsmaßnahmen“ erfolgen. Diese steht zum Download unter „Zusätzliche landesspezifische Vorgaben zum integrierten Pflanzenschutz (IPSplus)“ und „Ackerbau“ im Dokument „IPSplus Ackerbau: Landesspezifische Vorgaben (Januar 2025)“ auf der Seite des LTZ zur Verfügung.

Des Weiteren dürfen je IPSplus-Fläche die maximale Anbaukonzentration von 33 Prozent Winterraps beziehungsweise die Anbaupause von mindestens zwei Jahren nicht überschritten werden. Zudem muss der amtliche Warndienst genutzt werden. Auf der ISIP-Seite (www.isip.de) können Sie die aktuellen Bonituren des amtlichen Pflanzenschutzdienstes (zum Beispiel beim Rapserdfloh, aber auch bei den weiteren Rapsschädlingen) und somit die Aktivität der Rapsschädlinge in den verschiedenen Regionen frühzeitig einsehen.

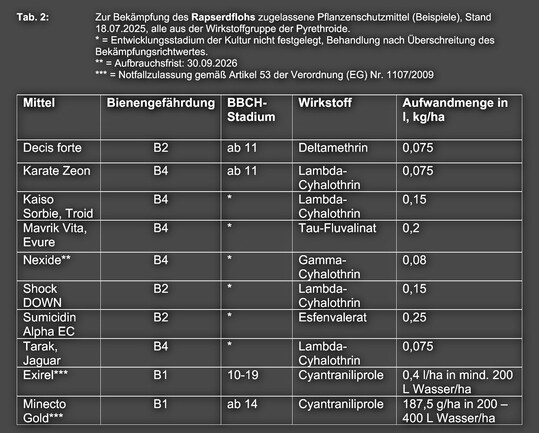

Zugelassene Insektizide und Resistenzentwicklung beim Rapserdfloh

Aktuell sind in Deutschland ausschließlich Pyrethroide der Klassen I und II zur chemischen Kontrolle des Rapserdflohs in Raps zugelassen (Tabelle 2). Da zur Behandlung gegen Rapsstängelrüssler und Kohltriebrüssler im Frühjahr ebenfalls nur Pyrethroide zugelassen sind, kann es langfristig weiterhin zu einer Selektion von Pyrethroid-resistenten Rapserdflöhen kommen. Dies verdeutlicht, dass der Einsatz von Pyrethroiden auf das notwendige Maß und Einfachbehandlungen gegen den Rapserdfloh beschränkt werden sollte.

Aktuell (Stand: 18. Juli 2025) gibt es zudem, wie auch in den Vorjahren, zwei Notfallzulassungen für Insektizide mit dem Wirkstoff Cyantraniliprole gemäß Artikel 53 der Verordnung (EG) Nummer 1107/2009 gegen Larven und adulte Rapserdflöhe. Demnach dürfen Exirel und Minecto Gold (Zeitraum jeweils 14. August 2025 bis 11. Dezember 2025) nach Erreichen von Bekämpfungsrichtwerten eingesetzt werden.

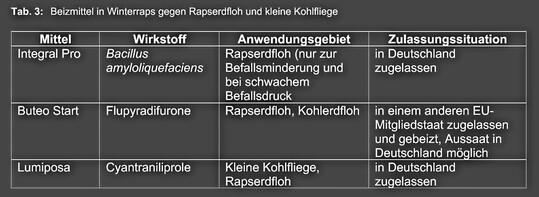

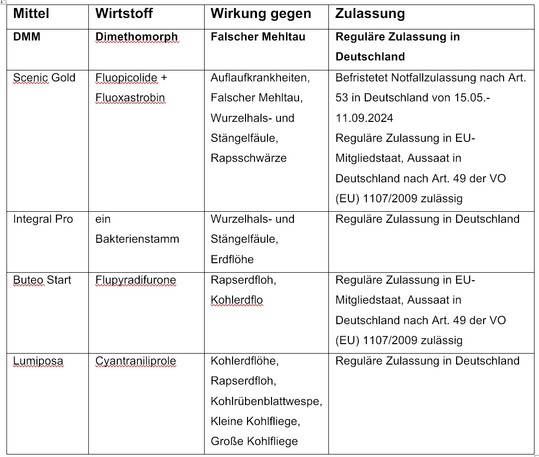

Beizmittel für Raps und ihre Zulassungssituation

Die Zulassungssituation der Beizmittel in Raps bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert (Tabelle 3).

Das biologische Beizmittel „Integral Pro“ auf Basis des Bakteriums Bacillus amyloliquefaciens kann bei schwachem Rapserdflohbefall die Rapspflanzen widerstandsfähiger machen und zu einer Befallsminderung beitragen. Zudem hat Integral Pro eine Indikation gegen Wurzelhals- und Stängelfäule (Phoma lingam).

Das Beizmittel „Lumiposa“ (Wirkstoff: Cyantraniliprole) hat ebenfalls eine Indikation gegen den Rapserdfloh und wirkt gut gegen die Kohlfliege, welche in Baden-Württemberg aber keine wesentliche Rolle im Rapsanbau spielt. Im Gegensatz dazu ist der Wirkungsgrad gegenüber dem Rapserdfloh meist nicht zufriedenstellend.

Gemäß § 32 Pflanzenschutzgesetz darf Saatgut, das mit dem Beizmittel „Buteo Start“ (Wirkstoff: Flupyradifurone) behandelt ist und in einem anderen EU-Mitgliedstaat zur Rapserdflohbekämpfung zugelassen ist, nach Deutschland eingeführt und ausgesät werden.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.