Frühe Weichenstellung für den Rapserfolg

Der Fungizideinsatz ist im Herbst, je nach den standortspezifischen Gegebenheiten, oft nicht erforderlich. Die Wurzelhals- und Stängelfäule ist unter feucht-warmen Witterungsbedingungen von Bedeutung, die aber häufig nicht zutreffen, sodass meist keine Behandlung notwendig ist. Wuchsregulierung zur Reduktion von Auswinterungsschäden spielt nur eine Rolle, wenn die Gefahr besteht, dass sich die Rapsbestände im Herbst zu weit entwickeln.

von Dr. René Pfitzer, Pflanzenschutzdienst am Regierungspräsidium Tübingen erschienen am 15.09.2025Optimal entwickelte Rapsbestände sind die Grundlage, um im Herbst bereits die Weichen für hohe Rapserträge zu stellen. Mittels pflanzenbaulicher Maßnahmen kann die Notwendigkeit des Pflanzenschutzmitteleinsatzes zum Schutz vor Infektionen durch die Wurzelhals- und Stängelfäule (Phoma lingam) und zur Sicherung der Winterfestigkeit beeinflusst werden.

Optimales Entwicklungsstadium im Herbst

Das Ziel im Herbst ist es, dass die kräftigen jungen Rapspflanzen mit 8 bis 12 Laubblättern in den Winter gehen. Zusätzlich sollten Vegetationskegel und Sprossachse mit einem großen Wurzelhalsdurchmesser flach an der Erdoberfläche sitzen und die Pfahlwurzel tiefgehend sein. Schließlich dürfen die Pflanzen nicht in das Längenwachstum übergehen, damit die Rapspflanzen auch tiefe Temperaturen beziehungsweise Frost gut überstehen, selbst wenn eine schützende Schneedecke fehlt.

Verschiedene pflanzenbauliche Maßnahmen beeinflussen die Rapsentwicklung. Dazu gehören zum Beispiel Fruchtfolge, Grundbodenbearbeitung und Saatbettbereitung, Sortenwahl, Saattermin und Kulturführung, die an den Standort anzupassen sind. Entscheidende Kriterien bei der Sortenwahl sind die geringe Krankheitsanfälligkeit und hohe Standfestigkeit.

Winterraps sollte je nach Standort und Sorte in der zweiten Augusthälfte bis Anfang September ausgesät werden. Der Herbst 2024 war insbesondere nach der Aussaat in vielen Regionen trocken und warm. Dies hatte teilweise ein ungleichmäßiges Auflaufverhalten zur Folge, sodass im Spätherbst der Raps auf manchen Flächen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien in den Winter ging. Dies kann bei der Entscheidung, ob ein Wachstumsreglereinsatz erforderlich ist, zu Schwierigkeiten führen.

Sicherung der Winterfestigkeit durch Wachstumsregulierung

Azolfungizide verlangsamen das Längenwachstum und verhindern somit ein Überwachsen des Bestandes. Wenn alle pflanzenbaulichen Maßnahmen ausgeschöpft sind, kann damit die Winterfestigkeit des Rapses erhöht werden. Zudem muss schlagspezifisch entschieden werden, ob Wachstumsregler eingesetzt werden, da sich die Bestandesentwicklung je nach Schlag unterscheiden kann. Die Entwicklung der Pflanzen kann innerhalb eines Betriebes durchaus von Feld zu Feld unterschiedlich sein. Allerdings dürfen die Rapsbestände nicht zu früh behandelt werden, da die Azole in den Hormonhaushalt der Pflanzen eingreifen und ansonsten eine Wuchshemmung resultieren kann. Dann wäre wiederum das Ziel der Etablierung von kräftigen jungen Rapspflanzen mit 8 bis 12 Laubblättern vor dem Winter gefährdet.

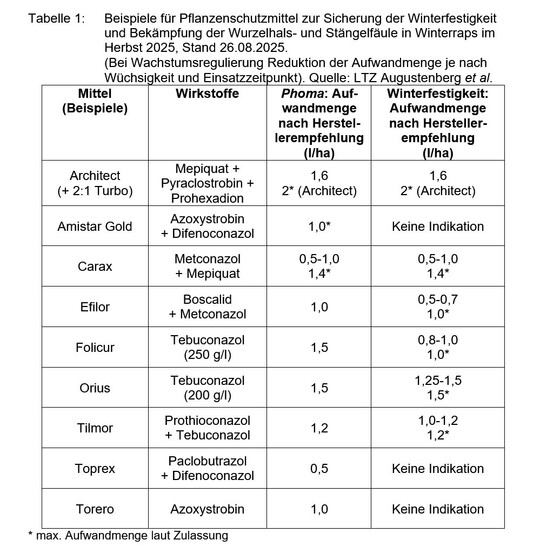

Die Fungizide können zudem einen Schutz vor der Wurzelhals- und Stängelfäule (Phoma lingam) bieten, die unter Umständen zu Pflanzenschäden führen kann. Die aktuell verfügbaren Sorten sind allerdings widerstandsfähiger gegenüber der Wurzelhals- und Stängelfäule, sodass ein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gezielt gegen diese Krankheit häufig nicht erforderlich ist.

Behandlungszeitpunkt und Aufwandmengen zur Wuchsregulierung

Bei der Wuchsregulierung im Raps handelt es sich um eine präventive beziehungsweise Vorsichts-Maßnahme, um zu verhindern, dass die Rapsentwicklung vor dem Winter zu weit voranschreitet. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die zukünftige Witterung und damit der Einfluss auf das Pflanzenwachstum zum Zeitpunkt der Anwendung nicht vorausgesagt und eine zu weit fortgeschrittene Pflanzenentwicklung nicht mehr rückgängig gemacht werden können.

Der optimale Behandlungszeitpunkt für Fungizide in normal entwickelten Rapsbeständen ist das 3- bis 4-Blatt-Stadium, spätestens das 6-Blatt-Stadium. Wenn die Bedingungen zu einem starken Wuchs der Rapsbestände beitragen, kann ein Splitten der Fungizidmaßnahme sinnvoll sein. Bei einer heterogenen Bestandesentwicklung sollte die Anwendung der Fungizide erfolgen, wenn auch die kleineren Pflanzen optimalerweise das 3- bis 4-Blatt-Stadium erreicht haben. Entscheidend für den Anwendungszeitpunkt ist jedoch der Entwicklungsstand der hauptbestandsbildenden Pflanzen. Wenn Fungizide zur Wuchsregulierung angewendet werden, sollten die von den Herstellern empfohlenen Aufwandmengen beachtet werden, die häufig unter den vom BVL zugelassenen Aufwandmengen liegen. Damit können Schäden an den jungen Rapspflanzen vermieden werden.

Unter folgenden Umständen sollte auf eine Wachstumsregulierung verzichtet werden:

- bei schwach entwickelten Beständen

- bei unter Trockenstress und Staunässe leidenden Feldern

- unmittelbar nach einer Nachauflauf-Unkrautbekämpfung

Mischbarkeit mit Insektiziden und Herbiziden beachten

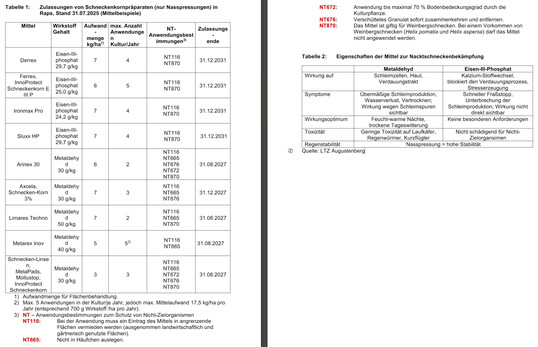

Auch wenn die Rapspflanzen zur Anwendung von Fungiziden im Herbst noch nicht blühen, können vereinzelt Unkräuter aufblühen. Aus diesem Grund können sich bei Tankmischungen von Azolfungiziden mit Pyrethroiden (zum Beispiel zur Rapserdflohkontrolle) die Bienenschutzauflagen verändern. Einige Pyrethroide sind bei Einzelanwendung als B4 (bienenungefährlich) eingestuft. Beispiele hierfür sind: Evure, Jaguar, Kaiso Sorbie, Karate Zeon, Mavrik Vita, Nexide (Aufbrauchfrist bis: 30. September 2026), Tarak und Troid. Allerdings ändert sich die Bienengefährlichkeitseinstufung zu B2 (bienengefährlich, Anwendung nur nach dem Ende des täglichen Bienenfluges bis 23 Uhr), wenn die Pyrethroide zusammen mit Azolfungiziden in Tankmischungen angewendet werden. Gelbschalen sind weiter zu beobachten, um auch einen eventuellen Zuflug von spät auftretenden Rapsschädlingen, wie dem Schwarzen Kohltriebrüssler, erfassen zu können.

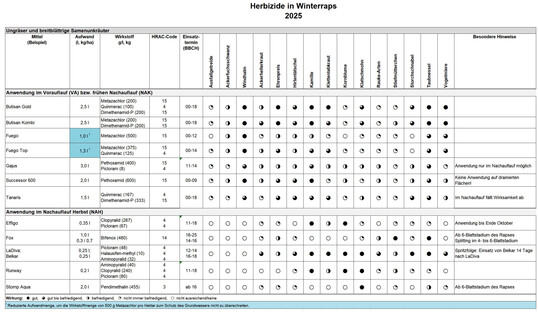

Die Anwendung von Nachauflaufherbiziden kann unter Umständen in den Zeitraum der Fungizidanwendung fallen. Bei Belkar und LaDiva gilt es bei Tankmischungen mit Fungiziden die Herstellerempfehlung (Corteva Agriscience) zu berücksichtigen. Für LaDiva (BBCH 12-14) und Belkar (0,25 l/ha, BBCH 16) gibt es in der Splittinganwendung/Spitzfolge bei Tankmischungen ausschließlich für Architect + Turbo, Folicur, Orius, Toprex und Tilmor eine Freigabe. Generell wird keine Anwendung metconazolhaltiger Fungizide im Herbst empfohlen, wenn LaDiva und Belkar zum Einsatz kommen. Wenn LaDiva und Belkar in Tankmischung (jeweils 0,25 l/ha, zu BBCH 16) ausgebracht werden, werden keinerlei Tankmischungen mit Graminizid und Fungizid/Wachstumsregler empfohlen.

Bestandskontrolle auf Wurzelhals- und Stängelfäule

Die Wurzelhals- und Stängelfäule in Raps wird durch den Pilz Phoma lingam ausgelöst und deren Bedeutung hat durch züchterischen Fortschritt und die damit verbundene geringere Anfälligkeit nachgelassen. Es handelt sich um eine typische "Schlechtwetterkrankheit", die bei feuchtwarmer Witterung und bei Nachttemperaturen über 10°C gefördert wird. Insbesondere in milden Wintern und engen Rapsfruchtfolgen können stärkere Infektionen ausgelöst werden. Im Herbst können sich gelbliche Flecken an Blättern und Wurzelhals zeigen, die im Zentrum weißgrau gefärbt sind und Pyknidien (ungeschlechtliche Fruchtkörper des Pilzes) besitzen, die als kleine schwarze Punkte zu erkennen sind. Der Befall verbreitet sich ausgehend von den Pyknidien im Feld weiter und gelangt durch Spaltöffnungen oder Wunden (zum Beispiel durch Schneckenfraß oder Einbohrstellen der in den letzten Jahren zunehmenden Stängelschädlinge) in die Pflanze. Befallene Blätter können absterben, während sich die Befallsstellen am Wurzelhals im Frühjahr ausdehnen und die infizierten Pflanzen umbrechen können. Schließlich sollte verhindert werden, dass der Erreger noch im Herbst durch Blattstiele und Stängel bis in den Wurzelhals gelangt, da Fungizidbehandlungen dann den Befall nicht mehr aufhalten können.

Behandlungszeitpunkt und Aufwandmengen gegen Phoma

Der Infektionszeitraum im Herbst zieht sich in der Regel über einen längeren Zeitraum hinweg, was bei einer begrenzten Wirkungsdauer der Fungizide bei einer einmaligen Anwendung oft nur in mittleren bis guten Wirkungsgraden resultiert. Der optimale Behandlungszeitpunkt ist erreicht, wenn im 6- bis 8-Blatt-Stadium Blattsymptome zu finden sind und gute Infektionsbedingungen vorherrschen. Zu frühe Behandlungen sind nicht zu empfehlen, da die älteren Blätter schnell altern und absterben können, ohne dass der Pilz bereits durch Blattstiele und Stängel bis in den Wurzelhals wachsen konnte. Für gute Wirkungsgrade empfiehlt es sich, je nach Produkt die volle Aufwandmenge einzusetzen. Schließlich ist die Witterung im Herbst das entscheidende Kriterium. Daher können Infektionen bei langanhaltender trockener Witterung im Herbst gar nicht oder vergleichsweise spät (zum Beispiel im November) ausgelöst werden. Sollten keine Maßnahmen zur Wuchsregulierung notwendig sein, kann die Fungizidmaßnahme im Herbst ausgelassen werden.

Spritzfenster anlegen zur Beurteilung der Behandlungsnotwendigkeit

In Landschaftsschutzgebieten, Natura-2000-Gebieten, landwirtschaftlichen Flächen in Kern- und Pflegezonen von Biosphärengebieten, gesetzlich geschützten Biotopen und bei Naturdenkmalen sind die landesspezifischen Vorgaben zum integrierten Pflanzenschutz (§ 17c des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes) „IPSplus“ umzusetzen und zu dokumentieren. Hier muss unter anderem pro Bewirtschaftungseinheit mindestens ein Spritzfenster angelegt werden, idealerweise auf einem homogenen Teil des Feldes. Ziel ist es, einzelne Pflanzenschutzmaßnahmen hinsichtlich der Wirkung nachträglich bewerten und interpretieren zu können und nachfolgende Behandlungen zu optimieren. Deshalb wird empfohlen, Spritzfenster auch außerhalb der genannten Gebiete anzulegen.

Ein Spritzfenster muss in Raps mindestens 10 Meter lang und mindestens zwei Teilbreiten des Spritzbalkens (mindestens 5 Meter) breit sein. Beginn und Ende des Spritzfensters müssen markiert und darin alle Pflanzenschutzmaßnahmen ausgelassen werden.

Wann darf auf das Anlegen eines Spritzfensters verzichtet werden?

- Bei sich epidemieartig verbreitenden Krankheiten oder Unkräutern (z. B. Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel; resistenten Unkräuter)

- Bei gesundheitsgefährdenden (z. B. Ambrosia) oder invasiven Unkräutern (z. B. Erdmandelgras)

- Saat- und Pflanzgutvermehrungsflächen

- In Sonderfällen nach Freigabe durch die amtliche Beratung

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.