Unkrautschild für Babyraps

Ein gleichmäßiger Feldaufgang und kräftige Bestände sind die Grundlage für eine erfolgreiche Unkraut- und Ungrasregulierung im Winterraps. Neben Kulturführung und Bodenbearbeitung spielen gezielte Herbizidmaßnahmen insbesondere gegen Problemunkräuter und den zunehmend verbreiteten Ackerfuchsschwanz eine zentrale Rolle.

von Kerstin Hüsgen/LTZ Augustenberg erschienen am 01.09.2025Ein zügiger und gleichmäßiger Feldaufgang ist die Grundlage für eine gute Bestandesetablierung des Rapses und damit einer hohen Konkurrenzkraft gegenüber Unkräutern. Entscheidend dafür sind vor allem die richtige Bodenbearbeitung und ein optimal gewählter Saattermin. Für einen optimalen Auflauf und eine schnelle Jugendentwicklung benötigt der Raps ein feines, gut abgetrocknetes und abgesetztes Saatbett. In kräftigen Beständen beschränkt sich der Herbizidbedarf meist auf schwer kontrollierbare Problemunkräuter wie Klettenlabkraut, Storchschnabel oder Kreuzblütler. Neben der Kontrolle von Unkräutern ist die Bekämpfung von Ungräsern und Ausfallgetreide im Raps im Auge zu behalten. Besonders der Ackerfuchsschwanz breitet sich zunehmend aus.

Das Hauptaugenmerk der Unkrautbekämpfung liegt daher auf Problemarten wie Klettenlabkraut, Kreuzblütlern, Storchschnabel, Ackerstiefmütterchen sowie Ausfallgetreide und Ackerfuchsschwanz. Um die passende Strategie festzulegen, ist eine kontinuierliche Beobachtung der Flächen über die gesamte Fruchtfolge notwendig. Auf vielen Standorten ist eine Standardverunkrautung mit Ehrenpreis, Kamille, Taubnessel und Vogelmiere anzutreffen; hier ist nicht in jedem Fall eine Herbizidmaßnahme notwendig. Gezielte Behandlungen im Nachauflauf können ausreichend sein, insbesondere mit selektiven Mitteln. Klettenlabkraut tritt jedoch häufig in bekämpfungswürdigem Umfang auf, ebenso Kreuzblütler wie Hirtentäschel oder Ackerhellerkraut. In Süddeutschland zählen zudem wärmeliebende und trockenheitstolerante Arten wie Storchschnabel oder Ackerstiefmütterchen zu den größten Herausforderungen.

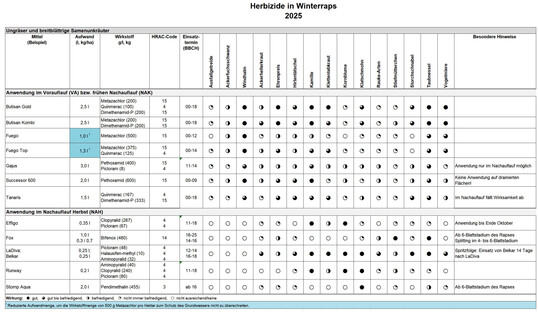

In der Praxis erfolgt der Herbizideinsatz überwiegend im Vorauflauf. Dabei ist zu beachten:

- Die Unkrautflora auf der jeweiligen Fläche muss bekannt sein, um gezielt die passenden Wirkstoffe auszuwählen.

- Bodenherbizide benötigen ausreichend Feuchtigkeit, um wirksam zu sein. Anhaltende Trockenheit und hohe Temperaturen mindern die Wirkung erheblich. In solchen Fällen sind Nachauflaufmaßnahmen vorzuziehen, da sie flexibler an den standortspezifischen Unkrautdruck angepasst werden können.

Bekämpfung von breitblättrigen Unkräutern und Ungräsern

Klettenlabkraut: Bei Befall empfiehlt sich Fuego Top (1,2 l/ha, Wirkstoff Quinmerac), kombiniert mit Runway (0,2 l/ha) oder Quantum (1,5 l/ha). Bei starkem Besatz kann Tanaris (0,6 l/ha) ergänzt werden.

Mischverunkrautung inklusive Storchschnabel: Bei massivem Auftreten sollten Dimethenamid-P-haltige Mittel eingesetzt werden, z. B. Butisan Gold (2,0–2,5 l/ha) oder Butisan Kombi (2,5 l/ha). Metazachlorfreie Alternativen sind Tanaris + Runway (1,5 + 0,2 l/ha) oder Gajus + Runway (3,0 + 0,2 l/ha). Starker Storchschnabelbefall erfordert zudem eine fruchtfolgeübergreifende Strategie – im Getreide kann er mit metsulfuronhaltigen Präparaten (z. B. Gropper SX) wirksam kontrolliert werden.

Mischverunkrautung mit Hirtentäschel- und Ackerhellerkraut: Neu verfügbar ist das Mittel LaDiva, das die Fertigformulierung aus Belkar + Synero (Belkar Power Pack) ist. Vorteil ist der günstigere Gewässerabstand; es muss nur der länderspezifische Mindestabstand eingehalten werden (Baden-Württemberg 5 m). Der Abstand zu Saumbiotopen ist allerdings größer. Das Mittel wird mit 0,25 l/ha im 2- bis 4- Blattstadium angewendet und kann bei Bedarf mit 0,25 l/ha Belkar in der Spritzfolge eingesetzt werden. Zwischen den zwei Anwendungen muss mindestens ein Abstand von 14 Tagen sein. Bei der Anwendung von Belkar sind 5 m Gewässerabstand bei 90 % Abdriftminderung zu beachten. Sowohl bei der Anwendung in der Spritzfolge wie auch in der Tankmischung muss die Mischbarkeit mit Fungiziden, Gräsermitteln und Wachstumsreglern unbedingt beachtet werden: keine Mischung mit Agil-S, Targa Super oder vergleichbaren Produkten sowie Metconazol-haltigen Fungizizden im Herbst und AHL. Auch Spritzfolgen im Herbst mit metconazolhaltigen Mitteln gehen nicht.

Ackerhellerkraut oder Rauke: Hier kann der Einsatz von Clomazone sinnvoll sein. Allerdings nur unter strenger Einhaltung der Auflagen und eventuell in Kombination mit Randbehandlungen. Nachbehandlungen der nicht behandelten Ränder mit Wegrauke sind im Nachauflauf mit Fox im Splittingverfahren (0,3 l/ha; 0,7 l/ha) durchzuführen.

Eine Spezialbehandlungen im Nachauflauf kann erfolgen mit:

- Kamille-Arten und Kornblume: Effigo (0,35 l/ha) und Runway (0,2 l/ha) zeigen besonders gegen Kamille-Arten und Kornblume gute Wirkung.

- Ackerstiefmütterchen: Fox (bis 1,0 l/ha, aufgeteilt auf zwei Behandlungen). Die erste Anwendung kann ab dem 4-Blattstadium mit 0,3 l/ha erfolgen und die zweite Anwendung mit 0,7 l/ha ab dem 6-Blattstadium, aber nicht in Mischungen mit Gräsermitteln und Fungiziden.

- Mohn: Stomp Aqua (2,0 l/ha).

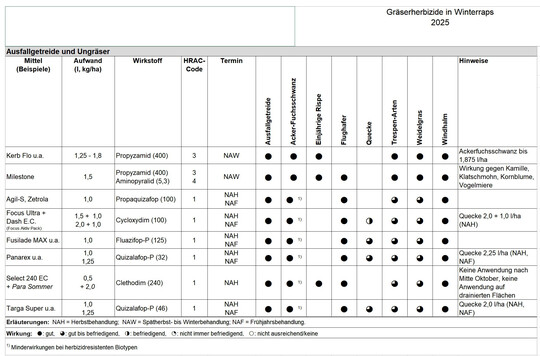

Ungräser im Zaum halten

Vor allem der Ackerfuchsschwanz wird durch frühe Rapsaussaat begünstigt und findet in Fruchtfolgen mit viel Wintergetreide ideale Bedingungen. Neben witterungsbedingten Faktoren trägt die Entwicklung resistenter Populationen entscheidend zu seiner Ausbreitung bei. Betroffen sind vor allem Resistenzen gegen FOP-Herbizide (HRAC 1) und Sulfonylharnstoffe (HRAC 2).

Wichtige Bausteine im Resistenzmanagement sind daher zwei alternative Wirkstoffe:

- Metazachlor (HRAC 15): Wirkt bereits im Vor- beziehungsweise im frühen Nachauflauf und reduziert den Besatz deutlich.

- Propyzamid (HRAC 3): Muss im Spätherbst bis Winter bei kühler und feuchter Witterung appliziert werden. Bodenfeuchte und Niederschlag sind zwingend erforderlich, damit der Wirkstoff in den Boden gelangt.

Versuche zeigten, dass zur Reduktion des Ackerfuchsschwanzes ein Wirkungsgrad von >95 % nötig ist – bei extrem hohem Besatz (>1.000 Ähren/m²) sogar >98 %. Während Metazachlor im Vorauflauf bereits Wirkung zeigt, sind auf stark belasteten Flächen zusätzliche Propyzamid-Maßnahmen unverzichtbar, da herkömmliche Gräsermittel durch Resistenzentwicklung zunehmend unwirksam sind.

Neben Ackerfuchsschwanz kann Trespe ein Problem im Wintergetreide sein. Dort kann die Trespe oftmals nicht kontrolliert werden, besonders nicht in der Wintergerste. Im Raps stehen gut wirksame Mittel zur Verfügung, die hier eine nachhaltige Kontrolle der Trespen-Arten innerhalb der Fruchtfolge ermöglichen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.