DBV warnt vor Preisdruck

„Die Coronakrise hat gezeigt, dass die Landwirtschaft systemrelevant ist. Wir werden alles daransetzen und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Landwirtschaft in Deutschland weiter arbeitsfähig bleibt,“ zeigte sich Bernhard Krüsken, Generalsekretär des DBV, in einer Videoschalte am 18. Juni, selbstbewusst. Die bereits vor Corona relevanten Themen wie der Green Deal auf europäischer Ebene, die Artenvielfalt, Tierwohl und Umweltschutz stünden weiterhin oben auf der politischen Agenda.

- Veröffentlicht am

Bernhard Krüsken hofft darauf, dass die durch Corona erfahrene zusätzliche Wertschätzung für die heimische Landwirtschaft jetzt wegen einer sich anbahnenden Wirtschaftskrise und fallender Rohstoffpreise nicht wieder zurückgeht. In dem Online-Pressegespräch über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Agrarmärkte zeigte sich der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes erleichtert, dass die durch Corona „unter Stress geratenen Lieferketten“ in Deutschland bislang deutlich besser gehalten hätten als in vielen anderen Ländern der Welt. „Wir sind vergleichsweise gut durch die Zeit gekommen“, so Krüsken. Insgesamt wurde in Deutschland nicht weniger gegessen, aber es haben sich die Absatzkanäle verschoben, was die Verarbeiter und den Handel vor große Herausforderungen stellte.

Preisdruck gefährdet Agrarwirtschaft

Gleichzeitig war bei den Preisen für Agrarrohstoffe weltweit ein deutlicher Abwärtstrend, teilweise ein starker Einbruch, zu beobachten. Mittlerweile erholen sich die Preise zwar wieder, aber nur langsam. Und bei einem Rückgang der Wirtschaft, wenn die Menschen weniger Geld in der Tasche haben, bestünde die Gefahr, dass der Preisdruck zusätzlich verstärkt werde, zumal Discounter wieder mehr Billigangebote fahren und ab 1. Juli die Mehrwertsteuer gesenkt wird. „So ein Preistrend nach unten schwächt die Agrarwirtschaft. Da müssen wir aufpassen, dass so ein Einbruch nicht wieder passiert“, mahnte Krüsken.

Fleischindustrie in den Schlagzeilen

Sorgen bereitet ihm aktuell auch die Lage beim Fleischverarbeiter Tönnies in Rheda-Wiedenbrück, wo sich 730 Tönnies-Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert haben und die Schlachtung daraufhin vorübergehend eingestellt werden musste. „Mit der Situation Rheda-Wiedenbrück haben wir eine neue Dimension. Tönnies ist Marktführer. Jedes siebte Schwein in Deutschland wird dort geschlachtet und wenn hier die Bänder stillstehen, gibt das einen Rückstau, der auch die Tierhalter trifft“, so Krüsken.

DBV appelliert an die Verantwortung der Fleischindustrie

Krüsken hob die Bedeutung der Fleischwirtschaft für die Landwirte hervor. Falls die Schlachtstufe ausfällt, könne es zusätzlich auch noch zu tierschutzrelevanten Problemen kommen, falls die Schlachttiere dann auf den Betrieben bleiben müssten. Für ihn gilt: „Die Fleischindustrie muss arbeitsfähig bleiben.“ Gleichzeitig komme auf die Fleischindustrie jetzt eine besondere Verantwortung zu, der die Branche gerecht werden müsse, in dem die Dinge möglichst schnell wieder in Ordnung gebracht werden. Für Krüsken dürfen jetzt nicht die bestehenden Strukturen grundsätzlich in Frage gestellt werden. Denn die über die Jahre geschaffenen Strukturen in der Größe, der Wettbewerbsfähigkeit und der Schlagkraft ließen sich nicht von heute auf morgen ändern. Kleinere Größenordnungen bei den Schlachthöfen seien zwar nicht falsch, müssten aber am Ende auch wirtschaftlich sein. Gleichwohl gilt: „Für die Landwirte ist es von einem hohen Wert, wenn sie möglichst viele Vermarktungsalternativen haben.“ Von daher sei die Vielfalt auf der Abnehmerseite schon sehr wichtig. Eine Fleischsteuer mag zwar auf den ersten Blick durchaus wünschenswert sein, löse aber nicht wirklich die Probleme. Hier bestünde die Gefahr, dass von der Steuer kaum etwas bei den Landwirten ankomme. Krüsken plädierte für eine verpflichtende Kennzeichnung und Standards, so dass das Tierwohl besser honoriert werden kann.

Regionale Schlachtbetriebe allein sind keine Lösung

Die politische Forderung, künftig zum Beispiel nur noch auf regionale Schlachthöfe zu setzen, greift für Krüsken viel zu kurz und stellt für ihn keine Option dar. Denn diese regionalen Schlachthöfe gebe es kaum noch. Zu viele mussten in den vergangenen Jahrzehnten schließen. Bei dem hochwertigen Produkt Fleisch seien die Abnehmerstrukturen so groß und die Hygiene-Richtlinien so streng, dass diesen Anforderungen nur moderne und schlagkräftige Schlachthöfe gerecht werden könnten. Durch die starke Konzentration auf vergleichsweise wenige Schlachthöfe habe man es geschafft, die Wettbewerbsfähigkeit immer weiter zu verbessern. Jetzt, in Corona-Zeiten, zeigt sich, wie anfällig das System sein kann.

Preise für Milchprodukte gefallen

In den ersten Monaten 2020 bis Ende Mai wurden in Deutschland 0,9 Prozent mehr Milch angeliefert als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, berichtete Andreas Gorn, AMI-Bereichsleiter für Milch und Milchprodukte An den Rohstoffmärkten, so Gorn, war nach dem Einbruch im März zuletzt wieder eine Erholung zu beobachten, der Preis für Industrierahm stieg von 2,73 auf 4,03 Euro pro kg, der für Magermilchkonzentrat von 0,83 auf 1,79 Euro pro kg. Bei den Produktmärkten sind die Preise nach Ausbruch der Corona-Pandemie ebenfalls deutlich gefallen, Magermilchpulver ging von 2600 Euro pro Tonne auf 1930 Euro zurück, um ab Mai wieder langsam auf 2190 Euro anzusteigen. So lag man hier Mitte Juni 2020 schon wieder leicht über dem Niveau des Vorjahres. Bei Blockbutter ging der Preis Ende März von 3,60 auf 2,60 Euro pro kg zurück und stieg dann wieder zum Juni auf 3,23 Euro an. Mit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen zieht bei der Industrie und bei der Gastronomie die Nachfrage wieder langsam an, was zu stetig anziehenden Preisen führt. Das gilt auch für den Käse, dessen Preisniveau sich aktuell gerade langsam wieder erholt, die Preise bewegen sich in Richtung 3,00 Euro pro kg. Zu Jahresanfang lag das Preisniveau für Gouda/Edamer noch bei 3,20 pro kg.

Je nach Verwertung gerieten einige Molkereien in die Bredouille

Die Pandemie habe zu einer starken Verschiebung der Absatzkanäle geführt. Der LEH hat sehr stark von der guten Nachfrage profitiert. Eingebrochen sind der Gastronomiebereich und die Gemeinschaftsverpflegung, also der kompletten Außer-Haus-Markt. Da die Produkte je nach Verarbeitungsstufe und Sortimentsausrichtung sehr spezifisch seien, ließen sie sich nicht einfach eins zu eins an andere Geschäftspartner weiterverkaufen, falls ein Abnehmer ausfällt. Weshalb einige Molkereien erhebliche Schwierigkeiten hatten, ihre Milch zu verarbeiten.

Langsam wieder aufwärts

Seit Mai hat sich der Markt wieder schrittweise erholt. Stabilisierende Faktoren sind, dass die Milchmengen jetzt wieder saisonal abnehmen. Dass die private Lagerhaltung in der EU angelaufen ist und dass die Abgabepreise an den LEH in den Kontraktverhandlungen größtenteils etwas erhöht werden konnten. Preissenkende Faktoren sind laut Gorn die Abschwächung der Wirtschaft insgesamt, der immer noch gedämpfte Verzehr außer Haus und ein eher schwacher Export. Für die Erzeugerpreise heißt das, dass sie im April und Mai bereits deutlich gefallen sind. Mit einer spürbaren Preiserholung wird frühestens ab Juli gerechnet.

Verlagerung des Konsums in die eigenen vier Wände

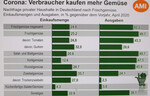

Dr. Hans-Christoph Behr, AMI-Bereichsleiter Gartenbau, Ökolandbau und Verbraucherforschung, kann durch Corona eine Verlagerung des Außer-Haus-Verzehrs hin zum Essen zuhause ausmachen. Eigentlich nehme der Außer-Haus-Verzehr in Deutschland seit Jahren stetig zu. Doch dieser Trend habe sich wegen der Pandemie regelrecht gedreht. Bei dieser Verlagerung des Konsums in die eigenen vier Wände werden nicht automatisch dieselben Artikel gekauft, die vorher im Foodservice-Bereich gegessen wurden. Bestes Beispiel sind Pommes frites. Diese isst man normalerweise, wenn man unterwegs ist und weniger zuhause. Ersetzt wurde zum Beispiel auch Tiefkühlgemüse durch mehr frisches Gemüse, konventionelle Milch durch Biomilch oder stark verarbeitete Produkte durch eher unbearbeitete Produkte. So kam es zu deutlichen Verschiebungen.

Obst und Gemüse werden teurer

Frisches Obst und Gemüse sind besonders gefragt. Doch diese Nahrungsmittel werden in der Regel von Hand geerntet. Wegen der Grenzschließungen und einem Einreisestopp gab es aber zu wenige Saisonarbeitskräfte, so dass sich die Kosten für die Ernte deutlich erhöht haben. Eine begrenzte Einreiseerlaubnis unter strengen Bedingungen ab dem 2. April habe dann die Ernte vieler Gemüsebauern in Deutschland noch gerettet. Aber auch in Spanien oder Italien gab es große Engpässe bei der Ernte.

Hohe Arbeitskosten

Bei Freilandgemüse, aber auch beim geschützten Anbau, betragen die Erntekosten laut Dr. Behr 80 Prozent der gesamten Arbeitskosten. Insgesamt kam es über alle Warengruppen hinweg zu einem gestiegenen Verzehr zu Hause. Im April 2020 wurde zum Beispiel ein Viertel mehr Gemüse zu Hause verzehrt als im April 2019. Das lag zwar nicht allein an Corona, aber zu einem großen Teil. Wegen des schönen Wetters im April waren zum Beispiel die Gurken sehr günstig und zahlreich im Angebot. Auch Zwiebeln wurden mehr eingekauft als im Vorjahr. Für die meisten Gemüsearten und beim Obst gab es Preissteigerungen. Die Preissteigerung bei frischen Lebensmitteln hatte im April ihren Höhepunkt (fast 10 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat), ab Mai fällt die Steigerung wieder geringer aus (plus 7,7 Prozent im Mai und 7,4 Prozent im Juni). Gleichwohl bleibt die Teuerung hoch und könnte sich zum Beispiel beim Obst laut Behr noch einmal verschärfen.

Ausblick für die nächsten Monate

Anzeichen, dass die Verbraucherpreise für Nahrungsmittel die nächsten Monate eher wieder etwas sinken könnten, gibt es unter anderen bei Schweinefleisch, welches bislang ebenfalls zu Teuerung beigetragen hat. Die Preise für Obst und Gemüse aber dürften den Rest des Jahres wegen der hohen Erntekosten und einer starken Nachfrage eher hoch bleiben. Der Absatz im Foodservice-Bereich dürfte die nächsten Monate weiterhin eher schwierig bleiben, wegen Einhaltung der Corona-Abstands- und Hygieneregeln sowie einer Eintrübung der Konjunktur. Ob durch die Verlagerung des Verzehrs nach Hause wieder mehr gekocht wird und anders gegessen wird als vor der Pandemie und sich die Ernährungsgewohnheiten grundsätzlich ändern, bleibt abzuwarten. Um hierauf eine Antwort zu geben, sei es derzeit noch zu früh.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.