Durum auf dem Prüfstand

Der deutsche Durumanbau hat in den vergangenen 20 Jahren rasant an Fahrt aufgenommen. Doch der Anbau von Durum geht immer auch mit einem gewissen Anbaurisiko einher. Um das Risiko zu mindern, ist auch die richtige Sortenwahl entscheidend.

- Veröffentlicht am

Durum (Triticum durum desf.) oder auch Hartweizen ist eine Kultur mit relativ hohen Ansprüchen an Boden und Klima. Daher passt er in Deutschland nicht in jeder Region. Vor allem während der Reife und Ernte sind trockene und warme Bedingungen für die Ausbildung der Glasigkeit notwendig. Dabei verbinden sich Stärke und Eiweiß im Korn miteinander, wodurch die glasige Sturktur ausgebildet wird. Selbst eine hohe Taubildung in dieser Phase kann die Ausbildung der Glasigkeit negativ beeinträchtigen. Auch die Fallzahl sinkt bei feuchten Bedingungen zur Ernte rasch ab, weshalb der Drusch schnell erfolgen sollte, um die Qualitäten zu wahren. Der Anbau von Hartweizen geht daher immer auch mit einem gewissen Anbaurisiko einher.

Wie lässt sich das Risiko mindern?

Zur Risikoreduktion gehört auch die passende Stellung von Durum in der Fruchtfolge. Durch seine im Vergleich zu Weichweizen offenere Blüte ist Hartweizen stärker Anfällig für Ährenfusarium und der damit verbundenen Ertrags- und vor allem Qualitätsminderung, unter anderem durch Mykotxinbildung (DON und ZEA). Der EU-Grenzwert für DON (Deoxynivalenol) liegt für unverarbeiteten Hartweizen bei 1750 µg/kg. Pflanzenbauliche Maßnahmen, wie zum Beispiel die Vorfruchtwahl, Zerkleinerung und gute Einarbeitung der Vorfruchtreste, sind deshalb von besonderer Bedeutung. Bei für den Fusarium-Pilz günstigem Wetter (>20°C und Niederschläge) während der Blüte sollte zur Qualitätssicherung eine Behandlung mit einen Fungizid gegen den Erreger erfolgen, jedoch lassen sich dadurch pflanzenbauliche Fehler nicht komplett kompensieren. Fusariumfördernde Vorfrüchte, wie Mais, Triticale oder Weizen, sollten daher unterbleiben. Besser geeignet sind Blattfrüchte wie Leguminosen, Raps oder Rübe.

Durch das Bundessortenamt (BSA) wird seit 2020 in der Beschreibenden Sortenliste für Hartweizen neben den bekannten Blattkrankheiten auch die Anfälligkeit für Ährenfusarium eingestuft. Damit ist auch durch die Sortenwahl eine gewisse Risikostreuung möglich. Die Anfälligkeit liegt je nach Sorte zwischen den Ausprägungsstufen 4 bis 6 (Skala von 1-9) wobei 4 eine mittlere bis geringe Anfälligkeit und 6 eine mittlere bis hohe Anfälligkeit bedeutet. Im Vergleich dazu liegen die Einstufungen bei Weichweizen zwischen 2 und 7.

Durumanbau nimmt an Fahrt auf

Der deutsche Durumanbau hat in den letzten 20 Jahren rasant an Fahrt aufgenommen. So stieg die Anbaufläche vom Jahr 2001 mit unter 5.000 ha auf das mehr als sechsfache mit 33.500 ha (vorläufiges Ergebnis) im Jahr 2020, wobei die Fläche über die Jahre jedoch auch stark schwankte. Mehr als die Hälfte der Hartweizenfläche in Deutschland liegt in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Weitere traditionelle Anbaugebiete befinden sich in Bayern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen, Hessen und Saarland.

Mit der Flächenausdehnung einher ging auch eine deutliche Zunahme der Erntemenge von 24.000 Tonnen im Jahr 2001 auf vorläufig geschätzte 177.200 Tonnen im Erntejahr 2020. Die inländische Erzeugung deckt jedoch den Eigenbedarf (circa 420.000 Tonnen) der deutschen Durummühlen nicht, bildet aber eine solide Basis zur inländischen Versorgung der Verarbeiter. Die Nachfrage der Mühlen nach regionaler Ware ist hoch, da sich auch das Konsumverhalten in der Bevölkerung ändert. Lag der Pro-Kopf-Verbrauch bei Nudeln im Jahr 2001 noch bei 5,9 kg, so stiegt er bis 2019 auf rund 8 kg an, für das Jahr 2020 wird pandemiebedingt von einem noch größeren Verbrauch ausgegangen.

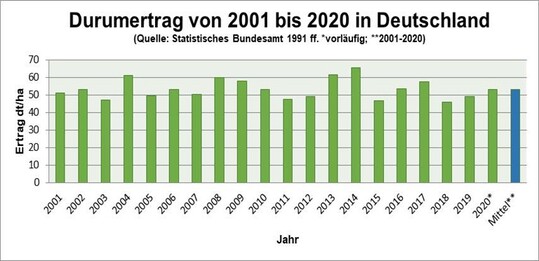

Die Hektarerträge stagnierten allerdings in den letzten Jahren, wobei es hier je nach Jahr und Witterungsverlauf auch deutliche Schwankungen gab. Gerade in den Jahren 2018 und 2019 blieben die Erträge deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt von 53,2 dt/ha. Auch die Erträge im Jahr 2020 liegen nach vorläufigen Schätzungen mit 52,9 dt/ha noch unter dem langjährigen Mittel (vgl. Abb.1). Ursache hierfür war die regional anhaltende Trockenheit und Dürre. Gerade für den Sommerdurum haben sich die Frühjahrstrockenheit 2020, Hitzeperioden 2018 und 2019 und die nahezu aufgebrauchen Bodenwasservorräte der Vorjahre recht deutlich im geringeren Ertrag gezeigt. Hartweizen reagiert in seiner Jugendentwicklung und Schossphase empfindlich auf Wassermangel, was sich auch in den geringeren Bestandesdichten der Jahre 2018 bis 2020 recht deutlich zeigte. Dies belegt, dass auch der aus dem Mittelmeerraum stammende Durum nicht allein die alternative Kultur ist, um dem fortschreitenden Klimawandel zu begegnen. Auch Hartweizen hat einen Mindestanspruch an eine ausreichende Wasserversorgung.

Der langjährige mittlere Durumertrag von 53,2 dt/ha ist für den Betrieb dennoch eine solide Planungsgrundlage, wenn auch vor allem die Jahre 2018 bis 2019 teils deutlich unter diesem lagen. Die Jahre 2004, 2008, 2013 und 2014 übertrafen mit ihren Spitzenerträgen von ca. 60 dt/ha den langjährigen Durchschnitt deutlich. In der Praxis variieren die Erträge bei Sommerdurum in Deutschland zwischen einzelnen Betrieben, Regionen und in Abhängigkeit von der Wasserversorgung von knapp 15 dt/ha (trockengeschädigter Standort) bis hin zu etwa 70 dt/ha. Diese Schwankungsbreite lässt sich auch in den Landessortenversuchen (LSV) über die Jahre abbilden.

Zum Sommerdurum lassen sich aus den Daten des Statistischen Bundesamtes keine Aussagen treffen. Hier wird nicht zwischen der Winter- und Sommerform unterschieden, sondern Hartweizen (Durum) insgesamt ausgewiesen. In den LSV, die in den beiden großen Anbaugebieten (Tab. 1) Deutschlands angelegt werden, erfolgt eine Trennung nach Sommer- und Winterdurum.

Anbaugebiete Sommerdurum einschließlich Prüforte und Bundesländer der LSV nach Jahren

Die Vegetation 2020

Im Anbaugebiet Südwest wurde Sommerdurum zwischen dem 18. und 20. März unter guten Bedingungen gesät. Der Aufgang erfolgte zwischen 04. und 13. April. Der April war sehr trocken und zu warm. Die Bestände litten in der Jugendentwicklung unter Trockenheit, was dann teilweise zu dünnen Beständen führte. Die Bestandesdichte lag zwischen 437 und 537 Ähren je Quadratmeter und damit unter den Vorjahreswerten und deutlich vom Optimum entfernt. Die einsetzenden Niederschläge ab Ende April und der vergleichsweise kühle Mai begünstigten die weitere Entwicklung des Durums. Der Termin des Ährenschiebens lag zwischen 29. Mai und 07. Juni. Aufgrund der trockenen Bedingungen im Juni bewegte sich das Krankheitsauftreten auf geringem Niveau. Lediglich in Boxberg wurde ein mittlerer Befall mit Blattseptoria sowie ein sortendifferenzierender mittlerer Befall mit Mehltau, wie auch in Giebelstadt und Oberflörsheim, bonitiert. Gelbrost trat lediglich in Oberflörsheim auf recht geringem Niveau auf. Das Stadium der Gelbreife wurde zwischen 13. und 25. Juli erfasst. Zu Lager kam es an keinem der Standorte. An allen Orten erfolgte eine zügige Abreife und die Ernte, die zwischen 23. Juli und 07. August erfolgte, verlief unproblematisch. Aufgrund von Trockenheit und der dadurch verbundenen Inhomogenität der Bestände wurde der Kornertrag, die Kornqualitäten sowie die Bestandesdichte und Pflanzenlänge am Standort Groß-Gerau nicht gewertet.

Im Anbaugebiet Ost lagen die Aussaattermine für Sommerdurum je nach Standort zwischen dem 21. Februar und 18. März. Der Aufgang erfolgte zwischen 24. März und 13. April und war überwiegend gleichmäßig. Der Vegetationsbeginn wurde bereits Anfang März verzeichnet. Der April war sehr trocken und zu warm, was die Wasserversorgung der Bestände weiter verknappte. Diese litten in der Jugendentwicklung unter Wassermangel, was sich in teilweise recht dünnen Beständen zeigte. Die Bestandesdichte lag zwischen 405 und 557 Ähren je Quadratmeter und damit teilweise recht deutlich unter den Vorjahreswerten sowie leicht unter dem Optimum von 450 bis 550 Ähren je Quadratmeter. Die einsetzenden Niederschläge ab Ende April und der vergleichsweise kühle Mai begünstigten die weitere Entwicklung des Durums. Der Termin des Ährenschiebens lag zwischen 02. und 13. Juni. Aufgrund der trockenen Bedingungen in Juni bewegte sich das Krankheitsauftreten auf geringem Niveau. Die dominierende Krankheit war Mehltau, welcher an allen fünf Standorten mit deutlicher Sortendifferenzierung stärker auftrat. Zu leichtem Gelbrostbefall kam es in Magdeburg und Walbeck. Blattseptoria trat lediglich in Friemar auf knapp mittlerem Befallsniveau. Die Gelbreife wurde zwischen 11. und 30. Juli erfasst. Zu Lager kam es an keinem der Standorte. Die Abreife erfolgte an allen Orten zügig. Die Ernte fand zwischen dem 28. Juli und 06. August statt.

Die Ergebnisse

Die Anzahl an Sommerdurumsorten mit Zulassung in Deutschland oder einem anderen EU-Land (damit in Deutschland vertriebsfähig) hat in den letzten Jahren weiter zugenommen. Zur Ernte 2020 standen insgesamt neun Sorten in den abgestimmten und gemeinsam koordinierten Prüfungen aus Wertprüfungen (WP) des Bundessortenamtes (BSA) und Landessortenversuchen der Länderdienststellen (LSV) an jeweils fünf Standorten in den Anbaugebieten OST und SÜDWEST. Neben den drei- und mehrjährig geprüften Sorten Durasol, Fulgur SZS, Duralis, Anvergur, Durofinus und RGT Voilur standen auch Makrodur, Colliodur und Riccodur als jüngere Sorten in der Prüfung.

In den LSV lagen die Erträge 2018 für die Sorten der Bezugsbasis (B) in den Anbaugebieten Südwest und Ost mit 54,5 dt/ha bzw. 40,0 dt/ha in Stufe 1 (ohne Funizid- und ohne Wachstumsreglereinsatz) und 59,8 dt/ha bzw. 42,4 dt/ha in Stufe 2 (mit Funizid- und optimalem Wachstumsreglereinsatz) recht deutlich auseinander.

Ähnlich groß waren die Unterschiede im Jahr 2019. Im Anbaugebieten Südwest lagen die Erträge mit 15,4 dt/ha (Stufe 1) bzw. 15,1 dt/ha (Stufe 2) für die Sorten der Bezugsbasis deutlich über denen im Anbaugebiet Ost. Die Ursachen dafür waren die sehr hohen Temperaturen (Juni und Juli 2019) in Kombination mit fehlenden Niederschlägen und aufgebrauchten Bodenwasserspeichern im Anbaugebiet Ost.

Im Versuchsjahr 2020 waren die Unterschiede zwischen beiden Anbaugebieten mit 1,7 dt/ha (Stufe 1) bzw. 0,6 dt/ha (Stufe 2) für die Sorten der Bezugsbasis im Anbaugebiet Südwest nur knapp über den Erträgen des Anbaugebietes Ost. Der wesentliche Grund war erneut das deutlich geringere Niederschlagsaufkommen, diesmal aber im Anbaugebiet Südwest.

Im dreijährigen Mittel 2018 - 2020 wurden für die Sorten der Bezugsbasis in beiden Anbaugebieten hohe Erträge erreicht. In beiden Intensitätsstufen übertrafen Duralis, Anvergur, Durofinus und RGT Voilur die Sorten Durasol und Fulgur SZS recht deutlich. Die zweijährig geprüfte Sorte Colliodur erreichte im Anbaugebiet Südwest in beiden Intensitätsstufen hohe Erträge auf dem Niveau von RGT Voilur. Im Anbaugebiet Ost lagen diese im mittleren Bereich über den Erträgen von RGT Voilur.

Der Intensivierungseffekt (Differenz zwischen beiden Behandlungsstufen) lag im Mittel der Jahre 2018 – 2020 auf recht geringem Niveau. Jedoch gab es über beide Anbaugebiete immer Standorte, wie zum Beispiel Magdeburg 2019 (+5,9 dt/ha) oder Boxberg 2019 (+10,5 dt/ha), die mit einem deutlichen Mehrertrag reagierten. Oft waren bei sehr trockener Witterung die Fungizidanwendungen allerdings selten effektiv und Wachstumsreglermaßnahmen zum Teil sogar kontraproduktiv, wie zum Beispiel in Oberflörsheim 2019 mit Mindererträgen von -2,4 dt/ha. Diese immer wieder auftretenden Ertragsverluste machen deutlich, wie wichtig ein standortangepasster und integrierter Pflanzenschutz nach guter fachlicher Praxis ist. In den Versuchen wird in Stufe 2 meist Wachstumsregler eingesetzt, um die Effekte auf die Standfestigkeit abzubilden.

Relative Erträge der Landessortenversuche bei Sommer- und Winterhartweizen von 2018 bis 2020

Die Sorten im Einzelnen

Anvergur ist eine gesunde, kürzere und standfeste Sorte. Ertrag und -stabilität weisen ein hohes Niveau auf. Bei geringerem Bestockungsvermögen ist auf eine ausreichende Saatstärke zu achten. In der Qualität weist die Sorte eine mittlere bis geringe Neigung zu Dunkelfleckigkeit auf, im Gelbpigmentgehalt werden überdurchschnittliche Werte erreicht, mit hoher Glasigkeit der Körner. Wegen der vergleichsweise schwachen Fallzahlstabilität ist auf eine zügige Ernte zu achten.

Durofinus ist eine mittel lange, recht gesunde und mittel standfeste Sorte mit knapp mittleren Erträgen in Südwest und gut mittleren Erträgen in Ost. Sie besitzt ein hohes Bestockungsvermögen bei leicht unterdurchschnittlicher TKM. Qualitativ zeichnet sich die Sorte durch einen überdurchschnittlichen Gelbpigmentgehalt, geringer Neigung zu Dunkelfleckigkeit und hoher Glasigkeit aus. Die Fallzahl ist hoch bei mittlerer Stabilität.

Duralis erreicht dreijährig überdurchschnittliche Erträge in beiden Intensitätsstufen beider Anbaugebiete. Sie ist lang im Stroh bei mittlerer Standfestigkeit. Bei insgesamt ausgeglichener Blattgesundheit ist auf eine mittlere bis hohe Mehltauanfälligkeit hinzuweisen. Beim Qualitätsmerkmal Dunkelfleckigkeit weist die Sorte eine mittlere bis geringe Neigung auf. Im Gelbpigmentgehalt werden hohe Werte erreicht, bei mittlerer bis hoher Glasigkeit der Körner sowie mittlerer Fallzahl und Fallzahlstabilität.

Fulgur SZS zählt mehrjährig im Ertrag zu den schwächsten Sorten, hat aber deutliche Vorteile auf qualitativer Seite. Bei Dunkelfleckigkeit, Glasigkeit und Gelbpigmentgehalt zeigt sie Spitzenwerte. Die längeren Pflanzen neigen stärker zu Lager, bei hoher Anfälligkeit für Mehltau und Gelbrost. Die Fallzahl ist hoch bei mittlerer Stabilität.

Durasol ist die älteste Sorte im Sortiment und liegt im Ertrag deutlich hinter den anderen Sorten zurück. Bei geringerem Bestockungsvermögen ist auf eine ausreichende Saatstärke zu achten, die Tausendkornmasse ist hoch. In der Blattgesundheit ist sie für Mehltau, Blattseptoria und Gelbrost stärker anfällig. Bei der Kornqualität verfügt die Sorte über hohe Gelbpigmentgehalte sowie Glasigkeit der Körner. Auf die starke Neigung zu Dunkelfleckigkeit ist hinzuweisen. Die Fallzahl ist hoch bei mittlerer Stabilität.

RGT Voilur ist eine kurze und standfeste Sorte mit hohem und stabilem Ertrag in beiden Anbaugebieten, bei geringerer Tausendkornmasse. In der Bestandesführung ist die hohe Anfälligkeit für Gelbrost zu beachten. Auch Mehltau kann stärker auftreten. Beim Qualitätsmerkmal Dunkelfleckigkeit weist die Sorte eine geringe Neigung auf und zählt damit zu den günstigsten Sorten. Im Gelbpigmentgehalt werden mittlere Werte erreicht, damit gehört sie hier zu den schwächsten der aktuell geprüften Sorten. Bei hoher Glasigkeit der Körner kann die Fallzahl knapp ausfallen.

Colliodur ist eine mittel lange Sorte mit mittlerer Blattgesundheit. Zweijährig zeigen sich Ertrag und -stabilität im Anbaugebiet Südwest auf sehr hohem Niveau, im Anbaugebiet Ost auf hohem Niveau, wobei die Erträge 2020 zwischen den Standorten schwankten. Anhand der zweijährigen Untersuchungsergebnisse weist die Sorte in der Qualität eine starke Neigung zu Dunkelfleckigkeit auf. Im Gelbpigmentgehalt werden hohe Werte erreicht, bei hoher Glasigkeit der Körner und mittlerer Fallzahl.

Makrodur erreicht zweijährig Erträge auf mittlerem Niveau. Sie ist mittel lang im Stroh und standfest. Bei mittlerer Blattgesundheit ist auf eine mittlere bis hohe Braunrostanfälligkeit und eine hohe Mehltauanfälligkeit hinzuweisen. Beim Qualitätsmerkmal Dunkelfleckigkeit weist die Sorte eine mittel bis geringe Neigung auf, im Gelbpigmentgehalt wurden mittlere bis hohe Werte erreicht. Bei mittlerer bis hoher Glasigkeit der Körner verfügt sie über eine mittlere Fallzahl und Fallzahlstabilität.

Riccodur erreichte im ersten Jahr im Anbaugebiet Südwest in beiden Intensitäten Erträge auf sehr hohem Niveau. In Anbaugebiet Ost lagen diese im mittleren Bereich bzw. darunter. Hier sind weitere Prüfjahre abzuwarten.

Empfehlungssorten 2021: Anvergur (geringere Fallzahlstabilität beachten), Durofinus, Duralis, RGT Voilur und Colliodur (vorläufig, Neigung zur Dunkelfleckigkeit beachten)

Ältere, nicht mehr in der Prüfung stehende Sorten haben nach wie vor ihre Anbauberechtigung, sofern sie vom Handel/Mühle gefragt sind und Saatgut zur Verfügung steht.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.