Knollenwachstum unter Kontrolle bringen

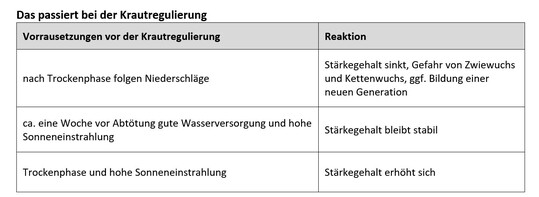

Die regelmäßige Kontrolle des Knollenwachstums ist das A und O, um bei entsprechender Reife und Knollengröße eine zielgerichtete Krautminderung einzuleiten. Wir wissen, dass die Gefahr von Zwiewuchs an der Knolle steigt, wenn auf sehr warme Perioden mit Tagestemperaturen von über 28 Grad Celsius (in denen das Knollenwachstum zum Stillstand gekommen ist) sehr feuchtes, wüchsiges Wetter folgt. Dies kann während einer Trockenperiode auch durch falsche Beregnungsmaßnahmen ausgelöst werden.

von Bernhard Bundschuh, LTZ Augustenberg erschienen am 05.08.2025Vor allem in der Pflanzgutproduktion muss die physiologische Alterung der Knollen bei der Krautregulierung berücksichtigt werden. Die Krautbeseitigung ist ein deutlicher Eingriff in den Stoffwechsel des Pflanzgutes. Dieser wirkt sich umso stärker aus, je früher die Maßnahme durchgeführt wird beziehungsweise je unreifer die Knollen sind. Das physiologische Alter der Knollen wird insbesondere durch die Bodentemperatur während des letzten Wachstumsstadiums beeinflusst. Hohe Temperaturen in den Dämmen lassen die Kartoffeln physiologisch sehr stark altern.

Hohes physiologisch alterndes Pflanzgut verkürzt die Zeitspanne zwischen Pflanzung und Aufgang und verlagert damit die Vegetationsperiode nach vorn. Die damit verbundene Altersresistenz der Pflanzen wirkt sich positiv auf die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegenüber Viruskrankheiten und Phytophthora aus. Hohes physiologisches Alter hemmt aber auch das Krautwachstum und vermindert damit einen gegebenenfalls möglichen höheren Ertrag. Die Dauer der natürlichen Keimruhe ist neben der Sorteneigenschaft vom physiologischen Zustand der jeweiligen Partie abhängig. Das Resultat einer höheren Wärmesumme ist nach einem warmen Sommer die verkürzte, tiefe Keimruhe.

Lange Rede – kurzer Sinn: Je früher abgereift wird beziehungsweise je jünger die physiologische Alterung der Knollen ist, desto weniger Stängel werden je Pflanze gebildet. Das wiederum ist – bei schwächerer Triebkraft des Pflanzgutes – direkt mit der Bildung zu großer Knollen verknüpft. Insgesamt betrachtet erfordert die aktive Krautregulierung also sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl.

Bodenfeuchte und Witterung mit einbeziehen

Verschiedene Parameter wie zum Beispiel die Bodenfeuchte, die Sortenempfindlichkeit und die Witterung während und nach der Krautregulierung bestimmen den Erfolg der Maßnahme. Die Krautregulierung löst in der Knolle einen mehr oder minder stark ausgeprägten Stärkeverlust hervor. Deshalb müssen bereits vor der Durchführung der Maßnahme sortenspezifische Unterschiede unbedingt berücksichtigt werden. Besonders bei grenzwertigen Gewichten und anschließenden Niederschlägen muss das Unterwassergewicht (Stärkegehalt) unmittelbar vor der Krautregulierung vollkommen neu gemessen werden.

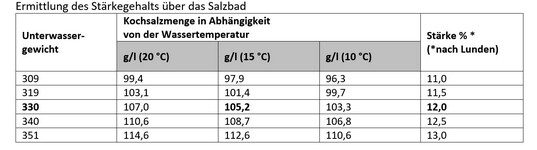

In der Regel wird die Abreifemaßnahme durchgeführt, wenn circa 80 Prozent des sortenspezifischen Stärkegehalts der Knollen erreicht sind. Die meisten Sorten sind bereits ab 12 Prozent Stärkegehalt lagerfähig. Der Stärkegehalt kann entweder mit einer Stärkewaage oder mithilfe eines selbst hergestellten Salzbades ermittelt werden. Der Vorteil des selbst hergestellten Salzbades liegt darin, dass die Stärkeverteilung innerhalb der Stauden besser kontrolliert und ausgewertet werden kann.

Beispielberechnung für ein Salzbad: Um eine 10-Liter-Kochsalzlösung auf ein Unterwassergewicht von 330 Gramm gleich 12,0 Prozent Stärke einzustellen, werden 1052 Gramm Kochsalz benötigt (erst das Salz und anschließend mit Wasser auf 10 Liter auffüllen). Bevor die Knollen in das Salzbad geschüttet werden, müssen diese gründlich gewaschen werden. Anhaftende Erde an den Knollen verfälscht das Untersuchungsergebnis. Knollen über 12,0 Prozent Stärke bei einem Kochsalzanteil von 1052 Gramm pro 10 Liter Wasser (bei einer Wassertemperatur von 15 Grad Celsius) sinken zu Boden, andere (unreifere) schwimmen oben und werden unter Fachleuten deshalb auch als „Schwimmer“ bezeichnet. Achten Sie bitte darauf, dass sich bei längeren Standzeiten die Wassertemperatur verändert.

Innere Knollenqualität und Reifeentwicklung

Die innere Knollenqualität definiert sich neben den Sorteneigenschaften vor allem über den Stärkegehalt. Der Stärkegehalt ist in der Regel ein Indiz für den Reifegrad einer Partie und definiert über den Trockensubstanzgehalt die Kocheigenschaft einer Sorte neben der Speisequalität. Zu geringe Stärkegehalte weisen gewisse Probleme in der Lagerstabilität einer Partie auf. Zu hohe Stärkegehalte können – vor allem bei Salatkartoffeln – die Kocheigenschaft negativ beeinflussen.

Die Feststellung der Knollen- und Reifeentwicklung erfordert eine frühzeitige Durchführung eigener Kontrollen (mindestens 5 Wochen vor dem Erntetermin). Bei der Proberodung sollten mindestens 10 repräsentative Stauden geerntet und hinsichtlich der nachfolgend aufgeführten Parameter ausgewertet werden:

- Ertrag und Größensortierung

- Stärkegehalt und Kocheigenschaft (Salzbad und Kochtest)

- Äußere und innere Qualität: zum Beispiel Zwiewuchs und Durchwuchs, Wachstumsrisse, Hohlherzigkeit, Befall mit Nass- und Braunfäule, YNTN-Ringnekrosen und so weiter.

Achtung: Sikkationsmittel sollten nicht bei Trockenstress der Pflanzen beziehungsweise bei starker Hitze appliziert werden. Es gilt: Je trockener der Boden und je höher die Temperaturen, desto höher ist das Risiko. Die Krautminderung sollte daher möglichst in den frühen Morgenstunden erfolgen, damit die Pflanzen ihren Wasserhaushalt rechtzeitig regenerieren können.

Auf das Einleiten der Abreife sollte verzichtet werden bei Hitze oder Trockenstress, nach heißen Tagen abends, vor dem Start der physiologischen Abreife und bei zu wenig Feuchte im Boden.

Hinweise zum mechanischen Krautschlagen

Ein Krautschlagen ist aus phytosanitären Gründen in Pflanzkartoffeln nicht immer möglich. So ist die Krautregulierung mit den momentan zugelassenen Mitteln, vor allem in der Pflanzkartoffelproduktion sowie in späten Lagersorten und zu stark gedüngten Beständen, extrem schwierig. Nur abreifende Bestände ließen sich mit den am Markt zugelassenen Sikkationsmitteln gut regulieren. Dagegen sind die Ergebnisse der rein chemischen Sikkation in krautreichen, sehr wüchsigen und späten Sorten nicht zufriedenstellend. Im Vergleich dazu sind kombinierte Maßnahmen in diesen Fällen meist erfolgreich. Mittlerweile wird erkannt, dass das Schlegeln im Vorfeld eines gezielten Sikkationsmitteleinsatzes unbedingt notwendig ist, um durch dieses gebündelte Maßnahmenpaket die erwünschten Effekte tatsächlich zu erzielen.

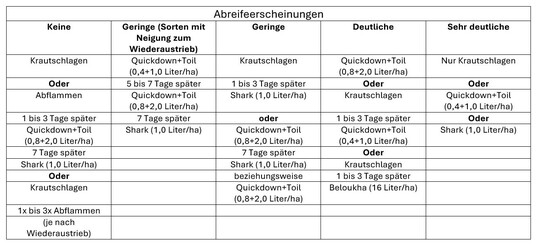

Das mechanische Krautschlagen ist nur bei trockenen Bodenbedingungen und in „Erwinia-befallsfreien“ Beständen vertretbar. Eigene Erfahrungen zeigen, dass sich auch hier eine Vorbehandlung mit Quickdown 5 bis 7 Tage vor dem Krautschlagen bewährt hat. Zulassungsbedingt darf dieses Produkt sowieso erst ab „Beginn der Laubblattvergilbung“ eingesetzt werden. Das passt also. In Beständen, die noch vergleichsweise geringe Stärkegehalte aufweisen, raten die baden-württembergischen Fachleute bei der ersten Behandlungsmaßnahme zum vorsichtigen Öffnen des Kartoffeldachs zur Ausbringung der jeweils halben Aufwandmenge von Quickdown und Toil. Bis spätestens eine Woche nach dem Krautschlagen ist dann eine Folgebehandlung mit der vollen Aufwandmenge von Quickdown (0,8 Liter pro Hektar) und Toil (2,0 Liter pro Hektar) – oder alternativ dazu mit Shark (1,0 Liter pro Hektar) – erforderlich. Durch diese Maßnahme werden die restlichen grünen Stängel komplett abgetötet, womit ein vermeintlicher Wiederaustrieb möglichst komplett unterbunden werden soll. Alternativ wäre der Einsatz eines Abflammgerätes möglich. Dieses Gerät ist in der Praxis noch zu wenig verbreitet und aufgrund der Verfügbarkeit und der Verwendung von Gas auch eher als problematisch einzustufen.

Optimierung der chemischen Krautregulierung

Eine rein chemische Sikkation ist zulassungsbedingt nur mit zweimal Quickdown und Toil in der jeweiligen Aufwandmenge von 0,8 und 2,0 Liter pro Hektar und einer Folgebehandlung von 1,0 Liter pro Hektar Shark möglich. Diese Mittelkombination reicht jedoch in krautwüchsigen Beständen, die zusätzlich noch zu Wiederaustrieb neigen, besonders in Problemjahren leider nicht aus, um das Kraut komplett in Schach zu halten.

Bedeckter Himmel drosselt die Wirkgeschwindigkeit von Quickdown und Shark. Für eine volle Entfaltung der Wirkung benötigen beide Mittel nach der Spritzung eine möglichst hohe Lichteinstrahlung. Die Mittel sollten daher mindestens 5 Stunden vor Sonnenuntergang gespritzt werden. Mehrere sonnenreichere Tage nach der Behandlung können die Wirkungsgeschwindigkeit deutlich positiv beeinflussen. Auch eine hohe Luftfeuchtigkeit fördert die Wirkungsgeschwindigkeit. Eine Spritzung auf regen- oder taufeuchte Bestände ist möglich, wenn ein Abtropfen der Spritzbrühe vermieden wird. Von höchster Bedeutung ist auch eine ausreichende Wasseraufwandmenge von 400 Liter pro Hektar. Hier Einsparungen vorzunehmen, wäre mehr als kontraproduktiv.

Unter ungünstigen Witterungsbedingungen (mehrere Tage bewölkter Himmel) ist zu Quickdown und Toil die Beimischung eines Zusatzstoffes ratsam. Hierfür bietet sich der Einsatz von Paraffinöl an, das zum Beispiel in Promanal HP enthalten ist. Dessen Einsatz ist im Rahmen einer Notfallzulassung in Pflanzkartoffeln im Zeitraum zwischen dem 20. April 2025 und dem 17. August 2025 möglich. Dieses Mittel beschleunigt von allen Zusatzstoffen am deutlichsten die Anfangswirkung. Je trockener der Boden und je höher die Temperaturen, desto höher ist durch den Zusatz von Paraffinöl allerdings die Gefahr der Bildung von Nabelendnekrosen und Gefäßbündelverbräunungen.

Mechanik und Chemie kombinieren

Die kombinierte, mechanisch-chemische Krautminderung ist in der modernen Anbaupraxis eine hervorragende Möglichkeit zur Reduktion des Herbizideinsatzes. Dafür ist die Durchführung mechanischer Maßnahmen im Vorfeld einer zielorientierten Sikkation direkt auf dem Kartoffeldamm ein nachhaltiger Baustein.

Um zu überprüfen, ob unter diesem Gesichtspunkt weitere Reduktionspotenziale im Kartoffelbau möglich sind, wurden in Frühkartoffeln am Standort Feldkirch sowie im Spätkartoffelgebiet am Standort Donaueschingen bereits im Jahr 2021 entsprechende Versuche zur Stängelsikkation mittels einer Bandapplikation durchgeführt. Die Bandspritzung ist für die Praxis eigentlich nichts Neues. Ein klassischer Einsatzbereich dieser Art der Behandlung war bisher die Unkrautbekämpfung in Reihenkulturen. Der neue, zielorientierte Ansatz zur Durchführung dieser Maßnahme im Kartoffelanbau ist, dass die möglichen Mittel ausschließlich direkt auf die Reihen appliziert werden, was zur Folge hat, dass damit nicht die sogenannte Restfläche belastet wird, sondern die sofortige Stängelsikkation eingeleitet wird.

In der Kombination Krautschlagen und Bandapplikation (nur mit neuen Krautschlägern mit Ableitblechen möglich, die das zerkleinerte Material in den Dammsohlen ablegen) wurde überprüft, ob mit diesem Verfahren Pflanzenschutzmitteleinsparungen von bis zu 50 Prozent möglich wären. Eine Bandspritzdüse hat im Vergleich zur Flächendüse einen deutlich kleineren Winkel und bringt über die gesamte Breite (circa 20 bis 25 Zentimeter) die gleiche Menge aus. Damit die Bandbreite passt, ist eine präzise Höhenführung des Gestänges wichtig.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehört, dass bei einer zu hohen Gestängeführung der Ausbringbereich breiter ist, weshalb die Konzentration nach außen hin abnimmt. Der Zustand des Krautes entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Je aufrechter das Kraut zum Zeitpunkt des Krautschlagens ist, desto besser. In Sorten, bei denen zum Zeitpunkt der mechanischen Krautminderung das Kraut auseinanderfällt beziehungsweise zum Teil schon in den Reihen liegt, ist die Durchführung einer Bandapplikation nicht zielführend. So wurden in den länderübergreifenden Versuchen in den Sorten Glorietta, Granola und Jelly sehr gute Ergebnisse mit der Bandapplikation erzielt. Im Vergleich dazu war eine exakte Applikation über eine Breite von 25 Zentimetern über der Dammkrone in der Sorte Annabelle nicht möglich, da die Stängel über den eigentlichen Applikationsbereich zu weit hinausragten.

Risikofaktoren für Gefäßbündelverbräunungen und Krautregulierung:

- Je trockener der Boden und je höher die Temperaturen sind, desto höher ist das Risiko von Gefäßbündelverbräunungen.

- Die Gefahr von Gefäßbündelverbräunungen nimmt mit zunehmendem Abreifegrad des Bestandes ab.

- Eine frühe Krautminderung funktioniert nur nach mäßiger Stickstoffversorgung und entsprechendem Wachstumsstand.

- Trockentolerante Sorten weisen eine geringere Anfälligkeit für Gefäßbündelverbräunungen auf.

- Nach deutlichen Niederschlägen sollte mit der Durchführung der Krautregulierung einige Tage abgewartet werden, damit sich die Pflanze wieder regenerieren kann, bevor sie „eins aufs Blätterdach bekommt“.

Schalenfestigkeit und Erntezeitpunkt

Um die im Qualitätskartoffelanbau geforderte Schalenfestigkeit zu erzielen, müssen die Kartoffeln nach der Behandlung je nach Sorte circa 2 bis 4 Wochen im Boden nachreifen. Schalenfeste Ware muss sofort gerodet werden. Bei zu später Rodung werden Silberschorf und Rhizoctonia solani einschließlich der Dry-core Symptome gefördert. Zu beachten ist allerdings auch, dass der Anteil an Lagerdruckstellen bei zu früher Ernte ansteigt. Außerdem rückt bei zu später Ernte auch die Problematik mit Drahtwurm- und Schneckenfraßschäden in den Vordergrund des Interesses.

Die beste Wirkung ermöglicht die Kombination von chemischen und mechanischen Maßnahmen dann, wenn das abgeschlegelte Kraut abgetrocknet ist und ein bis drei Tage nach der vorangegangenen mechanischen Krautbehandlung der gezielte Herbizideinsatz erfolgt. Um hier die besten Wirkungsgrade erzielen zu können, sollten die grünen Stängel der Kartoffeln noch etwa 20 bis 25 Zentimeter lang sein. Nur in dem Fall ist eine ausreichende Wirkstoffaufnahme möglich. In Ergänzung dazu wurde schon in den ersten baden-württembergischen Versuchen die gute Wirkung der Produkte Shark und Quickdown bei deutlicher Reduzierung des Wiederaustriebes hervorgehoben.

Der durch die Krautregulierung zu erwartende Minderertrag wird in der Regel durch einen deutlichen Qualitätsgewinn, den diese Maßnahme mit sich bringt, aufgehoben. Gerade im Pflanzkartoffelanbau gibt es durch die sehr gute und nachhaltige Blattwirkung und die damit in Verbindung stehende einheitliche Öffnung des Blätterdachs in den Beständen nahezu keine Alternative, als diese Maßnahme einzusetzen und die Bestände sowie die Knollenqualität damit gezielt zu kontrollieren. In den meisten Fällen führte das mechanische Krautabschlagen zu einem unerwünschten Wiederaustrieb des Kartoffelkrautes. Im Konsumkartoffelanbau stehen die richtige Sortenwahl sowie die Reduzierung der Stickstoffdüngung im Visier der Betriebe. Ob sich die Abflammtechnik mittel- und langfristig in diesem Anbausegment durchsetzen wird, sei jedoch dahingestellt. Dieses Verfahren birgt Gefahren (hohes Brandrisiko in trockenen Jahren) und ist aus unserer Sicht bei geringer Flächenleistung viel zu arbeitsaufwendig und bei den derzeit erzielbaren Produktmarktpreisen auch viel zu kostenintensiv. Leider kommen ökologisch wirtschaftende Betriebe um die mechanischen Verfahren trotzdem nicht herum.

Das perfekte Verfahren gibt es leider nicht. Eines aber ist schon heute klar: Geballtes Wissen über eine zielorientiert gesteuerte Krautminderung kombiniert mit dem notwendigen Fingerspitzengefühl sind entscheidend für eine erfolgreiche Ernte qualitativ hochwertiger Kartoffeln.

Krautregulierung vor der Ernte: Vorteile und Methoden

Die gezielt eingeleitete Krautregulierung vor der Ernte ist die entscheidende Maßnahme, die primär zugunsten des Marktwarenertrages und der Erhöhung der Qualität des Erntegutes durchgeführt wird. Ergänzend dazu verbessert diese Maßnahme auch die Lagerfähigkeit der Kartoffeln.

Diese Maßnahme kann mechanisch durch "Abschlegeln" des Krautes erfolgen, gegebenenfalls in Kombination mit dem thermischen Verfahren. Beim thermischen Verfahren werden die Pflanzenzellen durch Wärmeeinwirkung zerstört, sodass es zu einem Austrocknen des Kartoffelkrautes beziehungsweise zum Absterben der Pilzsporen kommt. Bereits unmittelbar nach der Behandlung lassen sich erste Spuren der Wärmeeinwirkung an den Blättern erkennen. Der Gasverbrauch bei einer vollständigen Ausflammung mit circa 3 Kilometern pro Stunde liegt je nach Maschine und Rahmenbedingungen bei circa 70 bis 100 Kilogramm pro Hektar Gas. Schnellere Überfahrten reduzieren den Gasverbrauch. Ihre Stärken spielt die Abflammtechnik insbesondere in kombinierten Schlegel-Flamm-Systemen im Zuge komplexerer Abreifesteuerungsverfahren aus. Ein extrem frühzeitiges und damit verbundenes mehrmaliges Abflammen des Wiederaustriebs empfehlen wir primär wegen der möglichen Virusableitung nur in der Pflanzkartoffelvermehrung mit hohen Vorstufen.

Weniger Kraut im Roder, hohe Schalenfestigkeit und eine gleichmäßige Größensortierung sind elementare Vorteile der Sikkation. Ein weiterer, wesentlicher Vorteil für Kartoffelbauern ist, dass die vorherige Krautabtötung die Ernte deutlich erleichtert. Die gezielte Abreifesteuerung der Knollen erfordert ein ganz besonderes Fingerspitzengefühl und dient zum einen der Steuerung der Größensortierung, die für den Absatz am Markt eine wichtige Rolle spielt. Weiterhin fördert die Sikkation die Qualität des Erntegutes, da durch die Zerstörung der Blätter und Stängel der Pflanzen die Bildung der Assimilate und die Ableitung dieser in die Knollen unterbunden wird. Dadurch wird die Entwicklung einer festen Schale ausgelöst, wodurch sich die Lagerfähigkeit deutlich erhöht. In Pflanzkartoffeln verhindert die Sikkation die Virusabwanderung vom Kraut in die Knolle.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.