Mut zur Lücke

Lichtäcker mit blühender Untersaat verbinden Ackerbau und Naturschutz: Sie verbessern die Bodenfruchtbarkeit, fördern Nützlinge und bieten bedrohten Arten Lebensraum. Damit zeigen sie, dass produktionsintegrierter Artenschutz auch in der Praxis funktionieren kann.

von NABU (Naturschutzbund Deutschland), Landesverband Baden-Württemberg e. V. erschienen am 01.10.2025Landwirtschaft und Naturschutz – das klingt oft nach Entweder-Oder. Entweder Ertrag oder Artenschutz. Entweder Ackerbau oder Nutzungsaufgabe. So gedacht finden Refugialflächen in der Agrarlandschaft wenig Akzeptanz. Die Rückzugsorte für bedrohte Tier- und Pflanzenarten stehen in Konkurrenz zu den Anbauflächen, von deren Ertrag die Landwirtinnen und Landwirte leben.

Miriam Willmott legt deshalb großen Wert auf produktionsintegrierte Maßnahmen. Die Leiterin des NABU-Projekts „Landwirt-schaf(f)t Lebensraum – Refugialflächen für die Artenvielfalt“ informiert über verschiedene Artenschutzmaßnahmen in der Feldflur. Sie sagt: „Wir brauchen ein Gleichgewicht zwischen Nutzen und Schützen. Denn Refugialflächen leisten eine Menge: Sie bieten Nahrung und Schutz für viele Tiere und erhalten gleichzeitig die Bodenfruchtbarkeit sowie den Wasserhaushalt der Flächen. So tragen sie langfristig dazu bei, Erträge zu sichern. Das ‚Entweder-Oder‘ im Agrarnaturschutz können wir hinter uns lassen.“

Erfolgreicher Agrarnaturschutz durch Lichtäcker

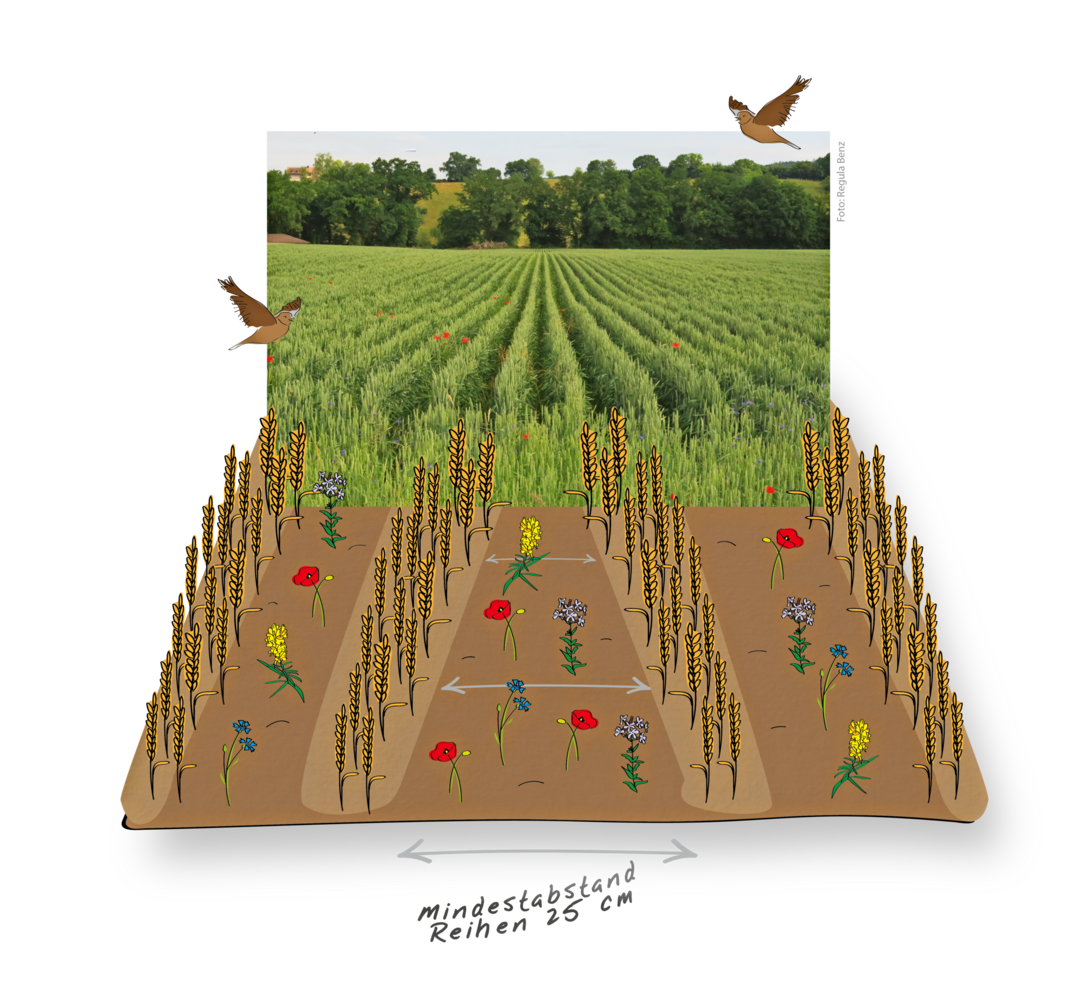

Wie gelingender Agrarnaturschutz aussehen kann, zeigen Lichtäcker mit blühender Untersaat. Die Aussaat erfolgt beim Sommer- oder Wintergetreide (außer Mais) mit einem erweiterten Drillreihenabstand (25 bis 45 Zentimeter). Doppelreihen sind möglich: Dabei sind je zwei Säscharen geöffnet und zwei geschlossen. Wenige Wochen später folgt die Untersaat.

Dabei ist der richtige Zeitpunkt entscheidend, weiß Gerd Philipp. Der Landwirt bewirtschaftet in Neuhausen (Enzkreis) einen Öko-Betrieb mit 150 Hektar. Als einer von 23 Demo-Betrieben des Biodiv-Netzes Baden-Württemberg testet er seit Jahren Getreide im erweiterten Drillreihenabstand, mit und ohne Untersaat.

Gerd Philipp betont: „Es braucht Fingerspitzengefühl für den richtigen Saatzeitpunkt. Die Hauptfrucht muss einen Vorsprung haben, damit sie nicht unterdrückt wird. Gleichzeitig muss sich die Untersaat etablieren, bevor sich die Getreidereihen schließen.“ Sein Betrieb setzt auf ein kombiniertes Gerät mit Kamerasteuerung zum Säen und Hacken. Ist das Getreide so weit, dass die Kamera die Reihen erkennt, wird mit dem letzten Hackdurchgang die Untersaat eingebracht.

Vorteile und Ökologie von Lichtäckern mit Untersaat

So entsteht ein lückiger Getreidebestand, der durch die Luft- und Lichtzirkulation wenig pilzanfällig ist. Kombiniert wird er mit Feinleguminosen wie Rotklee oder anderen Kleesorten, die Stickstoff für die Folgekultur bereitstellen und so den Bedarf an Düngemitteln reduzieren können. Während Schmetterlingsblütler, wie der Klee, vor allem für Hummeln und Bienen wichtige Nahrung bieten, sind weitere Pflanzen aus den Familien der Dolden-, Kreuz- und Korbblütler wichtig, sagt NABU-Expertin Miriam Willmott: „Ringelblumen, Koriander oder Leindotter helfen Blütenbesuchern mit kürzeren Saugrüsseln bei der Nahrungssuche. Dazu gehören Schwebfliegen, die wichtige Bestäuber sind. Ihre Larven ernähren sich von Blattläusen, dadurch sind sie vor allem im Gemüseanbau bedeutende Nützlinge.“ In einem solch vielfältigen Lichtacker findet auch die stark gefährdete Feldlerche einen geschützten Platz für ihr Nest und genügend Insekten zur Aufzucht ihrer Jungen. Zahlreiche Arten profitieren von diesem durchgängigen Lebensraum.

Bei der Ernte ist ein hoher Schnitt wichtig, um Gras und Klee nicht abzuschneiden. Das Getreide bleibt weitgehend sauber und die Untersaat kann – wenn sie sich gut etabliert hat – über den Winter stehen bleiben. Sie ist dann für das Niederwild und besonders für das Rebhuhn eine wichtige Hilfe. Der vom Aussterben bedrohte Bodenbrüter ist im Winter auf ausreichend Deckung angewiesen.

Betriebliche Vorteile langer Standzeiten von Untersaaten

Bei einer langen Standzeit der Untersaat kommen die Vorteile der Lichtäcker aus betrieblicher Sicht voll zum Tragen: Eine verbesserte Bodenfruchtbarkeit, Humusmehrung und Nährstoffproduktion werden bei weniger Arbeitsgängen erreicht. Entfällt die Bodenbearbeitung nach der Ernte sowie die Einsaat einer Zwischenfrucht, macht sich das auch bei den Kosten für Betriebsmittel, Maschinen und Personal bemerkbar. Zudem wird die Bodenverdichtung reduziert. Und wenn doch eine Stoppelbearbeitung nach der Ernte geplant ist, kann diese flach ausfallen, da die Untersaaten schwach wurzeln. Auf diese Weise wird das Bodenleben weniger gestört.

Herausforderungen und Forderungen zur Förderung von Lichtäckern

Die Anpassung der Bewirtschaftung in Kombination mit der passenden Untersaatmischung macht die Lichtäcker mit blühender Untersaat für Gerd Philipp zu einer echten Alternative. Um den Ertragsausfall gering zu halten, braucht es jedoch viel Erfahrung.

„Die Saatmischung muss dem örtlichen Klima angepasst sein. Um Konkurrenz zwischen Hauptfrucht und Untersaat zu vermeiden, verzichten wir beispielsweise auf Inkarnatklee und setzen lieber auf den weniger wüchsigen Weiß- oder Steinklee“, berichtet er. Diese Erfahrungswerte bauen Betriebe erst mit der Zeit auf. Hinzu kommen die Kosten für passende Maschinen und das Saatgut.

Für NABU-Expertin Miriam Willmott sind das Gründe, um den Förderbedarf für Lichtäcker deutlich höher einzustufen, als es im derzeitigen FAKT-Programm geschieht. Sie stützt sich dabei auf eine Studie des Instituts für Agrarökologie und Biodiversität (ifab) in Mannheim. Demnach ernteten die 86 untersuchten Betriebe im Vergleich zur Normalsaat bei der Sommergerste 25 Prozent weniger. Beim Winterweizen lagen die Erträge im Schnitt um 23 Prozent unter der Normalsaat. Dies ergab in der ifab-Untersuchung eine direktkostenfreie Leistung, die zwischen 438 Euro und 525 Euro pro Hektar unter der Normalsaat liegt. Die Förderung durch FAKT sieht derzeit im Programm E13.1 (erweiterter Drillreihenabstand in Getreide (Lichtäcker)) 150 Euro pro Hektar vor. In E13.2 (weite Reihe mit blühender Untersaat) sind es 230 Euro pro Hektar. „Es braucht eine attraktivere Förderung, um mehr Betriebe für Lichtäcker zu gewinnen“, fordert Miriam Willmott. „Wir haben hier eine Maßnahme, die im Ackerbau viel für die Artenvielfalt erreicht und sich gut in die Bewirtschaftung einfügen kann. Darauf können Betriebe aufbauen, wenn sie entsprechend gefördert werden.“

Das Projekt „Landwirt-schaf(f)t Lebensraum – Refugialflächen für die Artenvielfalt“ des NABU Baden-Württemberg informiert in zweiter Projektlaufzeit (2025 bis 2027) Landwirtinnen und Landwirte über die Planung und Anlage von mehrjährigen Blühstreifen/-flächen, Niederhecken und artenreichem Grünland. Hinzu kommen produktionsintegrierte Maßnahmen wie die Saat in weiter Reihe (Lichtäcker) mit blühender Untersaat und die gestaffelte Mahd. Die Landschaftserhaltungsverbände und die Unteren Naturschutzbehörden beraten die Betriebe. Das Projekt „Landwirt-schaf(f)t Lebensraum – Refugialflächen für die Artenvielfalt“ wird mit Unterstützung der Stiftung Naturschutzfonds aus zweckgebundenen Erträgen der Glücksspirale gefördert.

- Kibi-25 06.10.2025 10:00Hört sich sinnvoll an und da der Wert von Artenvielfalt sicher höher liegt, als die investierten öffentlichen Mittel, gut investiert!Antworten

- Stocky 02.10.2025 06:20... und noch mehr öffentliche Gelder, welche nicht mehr vorhanden sind, Lebens- und Futtermittelproduktion nicht mehr wichtig...Antworten