Der Durum ist ausgewertet

- Veröffentlicht am

Sortenbeschreibungen zu den Prüfsorten

- Wintergold (Empfehlungssorte) wurde im Jahr 2011 vom Bundessortenamt (BSA) zugelassen. Sie zeigt ein mittelfrühes Ährenschieben und ist mittel in der Reife. Aufgrund ihrer guten Qualitätseigenschaften und der mittleren bis hohen Winterfestigkeit ist die Sorte praxisbewährt und verfügt über eine hohe Anbaubedeutung. Im Ertrag ist sie vom BSA mit mittel bis höher eingestuft, wurde in den letzten drei Prüfjahren jedoch von Diadur, Sambadur und Limbodur teilweise recht deutlich übertroffen. Die längere Sorte zeigt eine geringe bis mittlere Neigung zu Lager. Bei den Blattkrankheiten besteht eine mittlere Anfälligkeit gegenüber Blattseptoria, Gelb- und Braunrost. Dennoch ist insbesondere bei Gelbrost eine frühzeitige Bestandeskontrolle zu empfehlen, um bei Befall Ertragsverluste zu vermeiden. Bei Mehltau ist die Anfälligkeit höher. In Punkto Kornqualität erfüllt Wintergold alle Qualitätsanforderungen des Handels bzw. der Mühlen. Insbesondere in den von Witterung und Pflanzenbau beeinflussbaren Merkmalen Glasigkeit, Dunkelfleckigkeit und Rohproteingehalt ist sie sehr stabil. Die Fallzahl ist hoch und hat eine mittlere, ausreichende Stabilität. Im Gelbpigmentgehalt zählt Wintergold zu den besten der mitgeprüften Sorten.

- Diadur (Empfehlungssorte) besitzt bereits eine österreichische Zulassung aus dem Jahr 2017 und wurde 2021 in Deutschland vom Bundessortenamt zugelassen. Bei Ährenschieben und Reife ist die Sorte mit mittel einzustufen. Sie verfügt nach ersten vorläufigen Ergebnissen auf Basis von Provokationsversuchen über eine gute Winterfestigkeit. Im Ertrag liegt die Sorte mehrjährig über dem Niveau von Wintergold, aber unter Sambadur und schwankt je nach Jahr und Standort stärker. Die mittellange Sorte zeigt eine geringe bis mittlere Neigung zu Lager. Bei den Blattkrankheiten besteht eine mittlere Anfälligkeit gegenüber Blattseptoria und Braunrost. Bei Mehltau ist die Anfälligkeit höher, bei Gelbrost sogar hoch, sodass auch hier eine frühzeitige Bestandeskontrolle erforderlich ist. In Punkto Kornqualität erfüllt Diadur alle Qualitätsanforderungen des Handels bzw. der Mühlen. Bei der Glasigkeit liegt sie deutlich über dem hohen Niveau von Wintergold, im Merkmal Dunkelfleckigkeit zeigt sie ebenfalls eine geringere Neigung. Beim Rohproteingehalt ist die Sorte knapp unter dem hohen Niveau von Wintergold einzuordnen. Bei hoher Fallzahl ist der Gelbpigmentgehalt gut und vergleichbar mit Sambadur, aber unter dem hohen Niveau von Wintergold. Die Sorte zeichnet sich durch ein sehr hohes Tausendkorngewicht aus.

- Sambadur (Empfehlungssorte) wurde im Jahr 2016 in Österreich zugelassen und ist damit innerhalb der EU vertriebsfähig. Bei Ährenschieben und Reife ist die Sorte mit mittel einzustufen. Nach Ergebnissen aus Provokationsversuchen verfügt Sambadur über eine mittlere bis hohe Winterfestigkeit. Im Ertrag liegt die Sorte stabil und deutlich über den dreijährig mitgeprüften Sorten Wintergold, Diadur und Limbodur. Die kürzere Sorte zeigt eine geringe Neigung zu Lager. Bei den Blattkrankheiten besitzt Sambadur eine mittlere Anfälligkeit für Mehltau und Braunrost. Bei Blattseptoria und Gelbrost ist die Anfälligkeit höher, sodass auch hier eine frühzeitige Bestandeskontrolle erforderlich ist. In Punkto Kornqualität erfüllt Sambadur alle Qualitätsanforderungen des Handels bzw. der Mühlen. Bei der Glasigkeit ist sie mit dem guten Niveau von Wintergold vergleichbar. Beim Rohproteingehalt liegt die Sorte auf mittlerem Niveau, erfüllte aber in den Versuchen die geforderten Werte der Mühlen von mindestens 13,0 bzw. 13,5 % stetig. In Jahren wie 2021 mit Niederschlägen zur Abreife und Ernte kann Dunkelfleckigkeit vor allem bei Sambadur stärker auftreten. Die Fallzahl ist hoch. Der Gelbpigmentgehalt ist gut und vergleichbar mit Diadur, aber unter dem hohen Niveau von Wintergold.

- Limbodur (vorläufige Empfehlungssorte) wurde im Jahr 2019 in Kroatien zugelassen und ist damit innerhalb der EU vertriebsfähig. Beim Ährenschieben ist die Sorte mit mittel und bei der Reife mit mittelspät einzustufen. Sie verfügt nach ersten vorläufigen Ergebnissen auf Basis von Provokationsversuchen über eine geringe Winterfestigkeit und sollte deshalb nicht auf Schlägen mit höherem Auswinterungsrisiko (Kaltluftsenken, Kuppen usw.) angebaut werden. Im Ertrag liegt die Sorte stabil und deutlich über den dreijährig mitgeprüften Sorten Wintergold und Diadur und knapp unter Sambadur. Die längere Sorte zeigt eine mittlere bis stärkere Neigung zu Lager und sollte deshalb mit Wachstumsreglern ausreichend abgesichert werden. Bei den Blattkrankheiten besitzt Limbodur eine mittlere Anfälligkeit für Braunrost. Bei Blattseptoria, Mehltau und Gelbrost ist die Anfälligkeit geringer, sie ist damit die Blattgesündeste der geprüften Sorten. In Punkto Kornqualität erfüllt Limbodur alle Qualitätsanforderungen des Handels bzw. der Mühlen. Bei der Glasigkeit liegt sie auf dem guten Niveau von Wintergold. Beim Rohproteingehalt befindet sich die Sorte auf mittlerem Niveau, erfüllte aber in den Versuchen die geforderten Werte der Mühlen von mindestens 13,0 bzw. 13,5 % stetig. Zu Dunkelfleckigkeit neigt die Sorte nur sehr gering, was sie an Standorten mit Niederschlägen zur Abreife und Ernte in den letzten Jahren unter Beweis stellte. Die Fallzahl ist hoch. Der Gelbpigmentgehalt ist sehr hoch und liegt nur knapp unter dem Niveau von Wintergold.

Details zum Versuch

Die Boden- und Klimaansprüche des Hartweizens sind relativ hoch und liegen auf bzw. über denen des Weichweizens. Von daher ist nicht jeder Standort für den Anbau geeignet. Trockene und warme Bedingungen während der Reife sind für die Ausbildung der Glasigkeit unerlässlich. Durch die Verbindung von Stärke und Eiweiß im Korn entsteht die typische Glasigkeit des Durumweizens (Qualitätsanforderung: >75% glasige Körner).

Glasigkeit erhalten

Neben Niederschlägen während der Reifephase kann selbst Taubildung zu einer Reduzierung der Glasigkeit führen, daher sollte der Anbau auf Schlägen mit hoher Taubildung (z.B. in Waldrandnähe, Auen oder Senken) vermieden werden. Bei vorhergesagten Niederschlägen wird ein Drusch ab < 18 % Kornfeuchte empfohlen, um die Qualitäten zu wahren. Hartweizen mit Kornfeuchten von >14,5 % sollten schnellstmöglich getrocknet oder an die Mühle geliefert werden. Hier ist ein enger Kontakt zur aufnehmenden Hand unerlässlich, wie auch das Erntejahr 2021 wieder einmal zeigte. Bei der Eigenlagerung von Durum ist ein schnelles, kurzfristiges Belüften des Getreidestapels zwingend angebracht, um die hohe Erntetemperatur herunterzukühlen, da es ansonsten zu einem Anstieg der DON-Werte kommen kann.

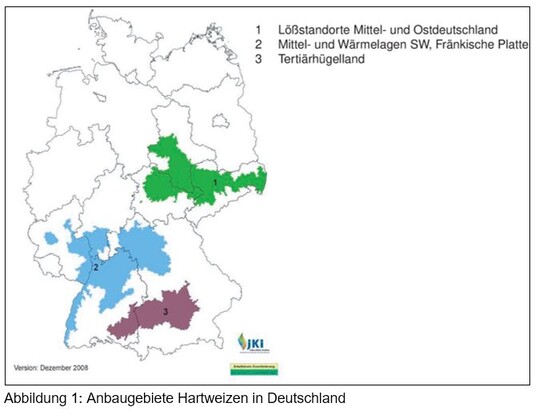

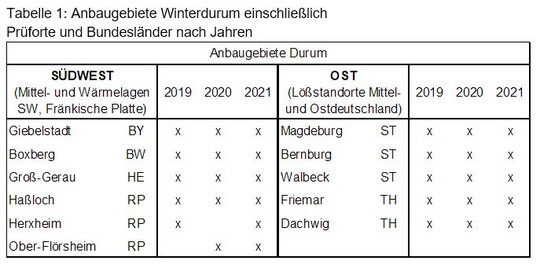

Der Anbau von Hartweizen geht daher immer auch mit einem gewissen Anbaurisiko einher, um die geforderten Qualitätsanforderungen erfüllen zu können. Daher eigen sich für den Anbau von Hartweizen in Deutschland vor allem die Lößstandorte Mittel- und Ostdeutschlands, die Mittel- und Wärmelagen Südwest, die Fränkische Platte sowie das Tertiärhügelland (vgl. Abb. 1).

Feuchte lässt Qualität leiden

Die meist feuchten Bedingungen, vor allem in Verbindung mit Unwettern, führten im Jahr 2021 vor allem während der Blüte und auch bis zur Ernte des Hartweizens zu Problemen bei der Erfüllung der geforderten Qualitäten. Zur Reduzierung der verschiedenen Risikofaktoren gehört unter anderem auch die Fruchtfolgestellung. Durum besitzt eine im Vergleich zu Weichweizen offenere Blüte und ist daher stärker Anfällig für Ährenfusarium und der damit verbundenen Ertrags- und vor allem Qualitätsminderung, u.a. durch Mykotxinbildung (DON und ZEA). Der EU-Grenzwert für DON (Deoxynivalenol) liegt für unverarbeiteten Hartweizen bei 1750 µg/kg. Pflanzenbauliche Maßnahmen, wie z. B. die Vorfruchtwahl, Zerkleinerung und gute Einarbeitung der Vorfruchtreste, haben daher beim Hartweizenanbau eine besondere Bedeutung.

Bei für den Fusarium-Pilz günstigem Wetter (> 20°C und Niederschläge) während der Blüte sollte zur Qualitätssicherung eine Behandlung mit einem Fungizid gegen den Erreger erfolgen, jedoch lassen sich dadurch pflanzenbauliche Fehler nicht komplett kompensieren. Fusariumbegünstigende Vorfrüchte, wie Mais, Triticale oder Weizen, sollten daher unterbleiben. Besser geeignete Vorfrüchte sind Blattfrüchte, wie Leguminosen, Raps oder Zuckerrübe, wenn diese für die Aussaat von Winterdurum nicht zu spät gerodet worden ist.

Sortenwahl hilft

Die Sortenwahl ist ein weiterer Baustein bei der Risikominimierung im Anbau. So wird zum Beispiel durch das Bundessortenamt (BSA) seit 2020 in der Beschreibenden Sortenliste für Hartweizen neben den bekannten Blattkrankheiten auch die Anfälligkeit für Ährenfusarium eingestuft. Damit ist auch durch die Sortenwahl eine gewisse Risikostreuung möglich.

Die Anfälligkeit liegt je nach Sorte zwischen den Ausprägungsstufen 4 bis 5 (Skala von 1-9) wobei 4 eine mittlere bis geringe und 5 eine mittlere Anfälligkeit bedeutet. Im Vergleich dazu liegen die Einstufungen bei Weichweizen zwischen 2 und 7. Seit der Zulassung der ersten Winterdurumsorte Wintergold in Deutschland im Jahr 2011 hat sich der Anbauanteil von Winterhartweizen am Gesamthartweizenanteil bis 2021 kontinuierlich, je nach Region, auf ca. 60-85 % erhöht.

Der Anbauanteil des Sommerdurums geht damit immer weiter zurück (15-40 %). Zudem ist mittlerweile mit den EU-Sorten Sambadur und Limbodur sowie den Zulassungen der Sorten Diadur und Saaledur aus dem Frühjahr 2021 in Deutschland mehr Sortenvielfalt für den Anbau vorhanden.

Anbaufläche auf Höchstwert

Die Anbaufläche für Durum erreichte 2021 mit 37.000 ha (vorläufig) einen neuen Höchstwert, nach 34.000 ha im Vorjahr und 5.000 ha im Jahr 2001, wobei die Fläche über die Jahre jedoch auch stark schwankte. Mehr als die Hälfte der Hartweizenfläche in Deutschland liegt in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Weitere traditionelle Anbaugebiete befinden sich in Bayern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen, Hessen und dem Saarland. Auch bedingt durch eine höhere Nachfrage an Nudel- und Teigwaren durch die Corona-Pandemie ist die Menge an vermahlenem Hartweizen in Deutschland auf einen Höchstwert von 432.000 t im Mühlenwirtschaftsjahr 2019/2020 gestiegen. Für das folgende Mühlenwirtschaftsjahr ist vermutlich mit einem noch höheren Niveau zu rechnen.

Die deutsche Erntemenge liegt 2021 bei vorläufig geschätzten 207.000 t (im Vergleich zu183.000 t im Vorjahr und 24.000 t in 2001). Damit kann der hohe Bedarf an Hartweizen durch inländische Ware nur knapp zur Hälfte gedeckt werden, bildet aber eine solide Basis zur inländischen Versorgung der Verarbeiter. Die fehlende Menge muss durch Importe ausgeglichen werden. Aktuell ist die globale Versorgungslage mit Hartweizen infolge von deutlich geringeren Erntemengen, u. a. in Kanada und den USA, recht angespannt, was sich in den aktuellen Preisen für Ernteware aus 2021 niederschlägt. Dies wird vermutlich auch zur Ernte 2022 zu einer erneuten Flächenausdehnung führen.

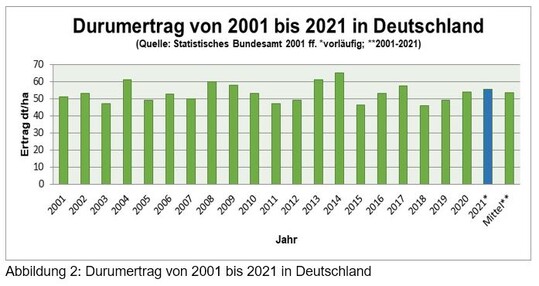

Hektarerträge knapp über 50 dt

Die Hektarerträge stagnierten allerdings in den letzten Jahren, wobei es hier je nach Jahr und Witterungsverlauf auch deutliche Schwankungen gab. Gerade in den Jahren 2018 und 2019 blieben die Erträge deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt von 53,3 dt/ha. Auch die Erträge im Jahr 2020 liegen mit 53,8 dt/ha und vorläufig geschätzten 55,4 dt/ha für 2021 nur knapp über dem langjährigen Mittel (vgl. Abb.2). Ursache hierfür war die regional anhaltende Trockenheit und Dürre, gerade für den Durum haben sich die Frühjahrstrockenheit 2020 und regional 2021, Hitzeperioden 2018 und 2019 und die nahezu aufgebrauchen Bodenwasservorräte der Vorjahre recht deutlich im geringeren Ertrag gezeigt.

Der im Vergleich zu den Vorjahren etwas höhere Ertrag im Jahr 2021 lässt sich vor allem mit deutlich höheren Bestandesdichten in Verbindung bringen. So lagen diese in den Anbaugebieten Ost und Südwest bei 637 bzw. 589 Ähren/m2. In den Vorjahren wurden hier lediglich Werte zwischen 479 und 526 Ähren/m2 erreicht. Die geringere Sonneneinstrahlung (je nach Standort zwischen 10 und 24 % unter dem langjährigen Mittel) in den Monaten April bis Juni bewirkte jedoch bei diesen Bestandesdichten und damit auch mehr Körnern je Quadratmeter eine schlechtere Kornausbildung.

So zeigen erste Ergebnisse mit 74-78 kg/hl ein geringeres Hektolitergewicht, welches deutlich unter den hohen Werten der Vorjahre (>81 kg/hl) liegt und nicht immer die Qualitätskriterien der Mühlen erfüllt. Auch die Tausendkorngewichte liegen unter den hohen Werten der Vorjahre. Bedingt durch die feuchte Witterung im Winter spielten je nach Standort Halmbruch und andere Fußkrankheiten eine größere Rolle, die neben Ährenfusarium die Kornausbildung negativ beeinflussten.

Schwankungen von 25 bis 90 dt je ha

Der langjährige mittlere Durumertrag von 53,3 dt/ha ist für den Betrieb dennoch eine solide Planungsgrundlage, wenn auch die Jahre 2018 und 2019 teils deutlich unter diesem lagen. Dagegen befanden sich die Erträge in den Jahren 2013, 2014, 2017 und 2021 darüber. In der Praxis variieren die Erträge bei Winterdurum in Deutschland zwischen einzelnen Betrieben, Regionen und Jahren in Abhängigkeit von der Wasserversorgung von knapp 25 dt/ha bis hin zu etwa 90 dt/ha. Eine ähnliche Schwankungsbreite lässt sich auch in den Landessortenversuchen (LSV) über die Jahre abbilden.

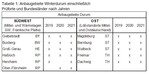

Zum Winterdurum lassen sich aus den Daten des Statistischen Bundesamtes keine Aussagen treffen. Hier wird nicht zwischen der Winter- und Sommerform unterschieden, sondern Hartweizen (Durum) insgesamt ausgewiesen. In den LSV, die in den beiden großen Anbaugebieten (Tab. 1) Deutschlands angelegt werden, erfolgt eine Trennung nach Sommer- und Winterdurum.

Vegetation 2020/21 im Sortenversuch Südwest

Im Anbaugebiet SÜDWEST lagen die Aussaattermine für Winterdurum zwischen dem 12. Oktober und dem 03. November 2020, bei guten Aussaatbedingungen. Der Aufgang erfolgte zwischen 24. Oktober und 21. November. Der Winter war an allen Orten insgesamt mild und meist zu trocken. Die starken Fröste im Februar verursachten wegen der zumeist geschlossenen Schneedecke keinen Schäden. Der Vegetationsbeginn wurde bereits Anfang März verzeichnet. Das Wachstum der Pflanzen war jedoch zunächst nur zögerlich, da sich das Frühjahr deutlich zu kühl und meist auch trocken zeigte. Ab Ende April wurden die Niederschläge häufiger, es blieb aber bis Mitte Mai recht kühl. Blattkrankheiten spielten bis dahin eine untergeordnete Rolle. Mit steigenden Temperaturen ab Ende Mai kam auch das Wachstum in Gang, was zu einem Entwicklungsschub führte. Die Bestandesdichte lag im Mittel bei 588 Ähren je Quadratmeter und damit recht deutlich über den Vorjahreswerten und deutlich über dem Optimum. Die einsetzenden Niederschläge ab Ende April und der vergleichsweise kühle Mai begünstigten die Entwicklung des Durums. Der Termin des Ährenschiebens lag zwischen 28. Mai und 08. Juni.

Trotz der meist feuchten Witterung bewegte sich das Krankheitsaufkommen auf niedrigem Niveau. Lediglich in Boxberg wurde ein mittlerer Befall mit Blattseptoria und in Giebelstadt mit DTR bonitiert. Gelbrost trat an keinem der Standorte auf. In Boxberg, Haßloch, Herxheim und Oberflörsheim wurde sortendifferenziert ein geringer bis mittlerer Befall mit Mehltau festgestellt. Ein leichter Befall mit Ährenfusarium und knapp mittlerer Befall mit Halmbruch wurde in Giebelstadt beobachtet. Das Stadium der Gelbreife wurde zwischen 10. Juli und 16. Juli erfasst. Infolge von Gewittern und Unwettern mit Starkregen und Windböen im Juni und Juli kam es an den meisten Standorten zu sortendifferenziertem Lager. An allen Orten erfolgte eine zügige Abreife. Die Ernte erfolgte zwischen 21. Juli und 11. August.

Vegetation 2020/21 im Anbaugebiet Ost

Im Anbaugebiet OST lagen die Aussaattermine für Winterdurum zwischen dem 02. Oktober und dem 27. Oktober 2020, bei guten Aussaatbedingungen. Der Aufgang erfolgte zwischen 12. Oktober und 13. November. Der Winter war an allen Standorten insgesamt mild und meist zu trocken. Die starken Fröste im Februar (bis -22°C) verursachten wegen der zumeist geschlossenen Schneedecke keinen Schäden. Der Vegetationsbeginn wurde Mitte März verzeichnet. Das Wachstum der Pflanzen war jedoch zunächst nur zögerlich, da sich das Frühjahr deutlich zu kühl und meist auch trocken zeigte. Die Bestände gingen ab Ende April ins Schossen über, als auch die Niederschläge häufiger wurden. Es blieb aber bis Mitte Mai recht kühl.

Blattkrankheiten spielten bis dahin eine untergeordnete Rolle. Mit steigenden Temperaturen ab Ende Mai kam auch das Wachstum in Gang, was zu einem Entwicklungsschub führte. Die Bestandesdichte lag im Mittel bei 635 Ähren je Quadratmeter und damit recht deutlich über den Vorjahreswerten und recht deutlich über dem Optimum von ca. 550 Ähren je Quadratmeter. Die einsetzenden Niederschläge ab Ende April und der vergleichsweise kühle Mai begünstigten die Entwicklung des Durums. An den Standorten in Sachsen-Anhalt (Bernburg, Walbeck und Magdeburg) kam es erst ab Anfang Mai zu nennenswerten Niederschlägen. Der Termin des Ährenschiebens lag zwischen 26. Mai und 10. Juni. Trotz der meist feuchten Witterung bewegte sich das Krankheitsaufkommen auf niedrigem Niveau. Lediglich in Bernburg und Friemar wurde ein geringer bis mittlerer Befall mit Blattseptoria sowie DTR bonitiert.

Der Gelbrostbefall lag an allen Standorten auf geringem Niveau, Braunrost wurde lediglich in Magdeburg festgestellt. Mehltau trat an allen Standorten sortendifferenziert auf, an den Standorten in Sachsen-Anhalt auf hohem Niveau. Ein leichter Befall mit Ährenfusarium wurde in Friemar beobachtet. Ährenmehltau trat in Walbeck auf. Das Stadium der Gelbreife wurde zwischen 08. Juli und 27. Juli erfasst. Infolge von Gewittern und Unwettern mit Starkregen und Windböen im Juni und Juli kam es an den meisten Standorten zu sortendifferenziertem Lager. An allen Orten erfolgte eine zügige Abreife. Die Ernte erfolgte die zwischen 20. Juli und 16. August.

Ergebnisse der Versuche Südwest und Ost im Vergleich

Die Anzahl an Durumsorten mit Zulassung in Deutschland oder einem anderen EU-Land (damit in Deutschland vertriebsfähig) sind noch immer recht begrenzt. Allerdings gab es im Frühjahr 2021 mit Diadur und Saaledur zwei weitere Zulassungen in Deutschland. Zur Ernte 2021 standen insgesamt vier zugelassene Sorten in den abgestimmten und gemeinsam koordinierten Prüfungen aus Wertprüfungen (WP) des Bundessortenamtes (BSA) und Landessortenversuchen der Länderdienststellen (LSV) an fünf Standorten im Anbaugebieten OST und an sechs Standorten im Anbaugebiet SÜDWEST. Dabei war neben Wintergold die Sorte Diadur aktuell die zweite in Deutschland zugelassene und im LSV geprüfte Sorte. Die weitere Neuzulassung aus 2021 Saaledur wurde im Jahr 2021 nicht geprüft, steht aber ab 2022 wieder in der Prüfung. Die EU-Sorten Sambadur und Limbodur ergänzen das diesjährige LSV-Sortiment. Limbodur durchläuft zurzeit ebenfalls das Zulassungsverfahren beim BSA und steht zur Zulassung im Frühjahr 2022 an.

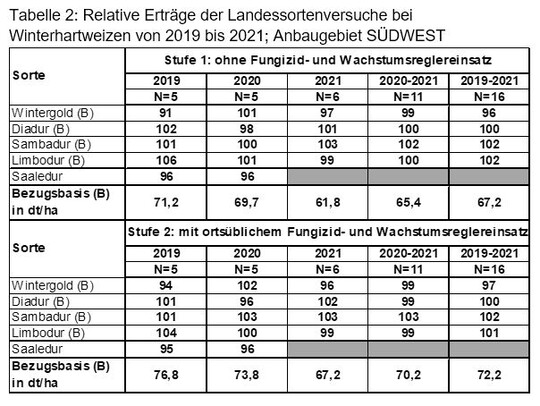

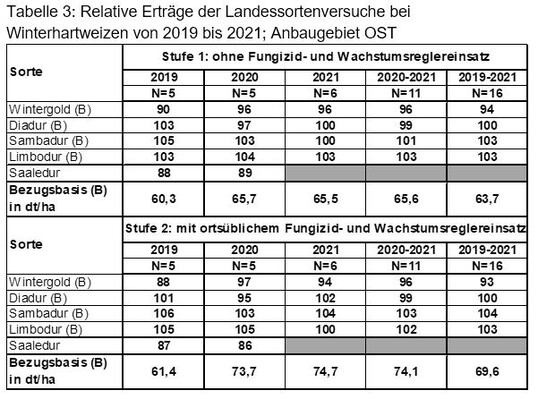

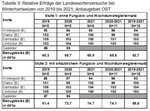

In den LSV lagen die Erträge 2019 für die Sorten der Bezugsbasis (B) in den Anbaugebieten SÜDWEST und OST mit 71,2 dt/ha bzw. 60,3 dt/ha in Stufe 1 (ohne Funizid- und Wachstumsreglereinsatz) und 76,8 dt/ha bzw. 61,4 dt/ha in Stufe 2 (mit ortsüblichem Funizid- und Wachstumsreglereinsatz) recht deutlich auseinander.

Die Ursachen dafür waren die sehr hohen Temperaturen (Juni und Juli 2019) in Kombination mit fehlenden Niederschlägen und aufgebrauchten Bodenwasser-speichern im Anbaugebiet OST.

Im Jahr 2020 waren die Unterschiede zwischen beiden Anbaugebieten zwar deutlich geringer, aber mit 4,0 dt/ha (Stufe 1) bzw. 0,1 dt/ha (Stufe 2) lagen sie bei den Sorten der Bezugsbasis im Anbaugebiet SÜDWEST wieder über den Erträgen des Anbaugebietes OST. Der Grund war erneut das deutlich geringere Niederschlagsaufkommen im Anbaugebiet OST während der gesamten Vegetationsperiode im Vergleich zum Anbaugebiet SÜDWEST.

Im aktuellen Jahr 2021 lagen die Erträge für die Sorten der Bezugsbasis (B) in den Anbaugebieten SÜDWEST und OST mit 61,8 dt/ha bzw. 65,5 dt/ha in Stufe 1 und 67,2 dt/ha bzw. 74,7 dt/ha in Stufe 2 recht deutlich auseinander, diesmal waren sie aber im Anbaugebiet OST höher. Die Ursachen liegen neben der höheren Bestandesdichten in einer günstigeren Wasserversorgung während der Hauptwachstumszeit zwischen Ende April und Juni.

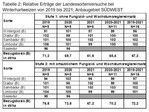

Im dreijährigen Mittel 2019 - 2021 wurden für die Sorten der Bezugsbasis im Anbaugebiet SÜDWEST hohe Erträge erreicht. Im Anbaugebiet OST wurden im dreijährigen Mittel 2019 – 2021 für die Sorten der Bezugsbasis zwar ebenfalls hohe Erträge realisiert, sie lagen jedoch mit 3,5 dt/ha (Stufe 1) bzw. 2,6 dt/ha (Stufe 2) unter dem Niveau von SÜDWEST. In beiden Anbaugebieten und Intensitätsstufen übertrafen Diadur, Limbodur und Sambadur die ältere Sorte Wintergold (vgl. Tab. 2).

Intensivierungseffekt überwiegend gering

Der Intensivierungseffekt (Differenz zwischen beiden Behandlungsstufen) lag im Mittel der Jahre 2019 – 2021 mit 5,0 bzw. 5,9 dt/ha auf recht geringem Niveau. Jedoch gab es über beide Anbaugebiete immer Standorte, wie z. B. Friemar 2020 (+13,3 dt/ha) oder Herxheim 2019 (+12,3 dt/ha), die mit einem deutlichen Mehrertrag reagierten. Allerdings waren bei sehr trockener Witterung bzw. geringem Krankheitsauftreten die Fungizidanwendungen selten effektiv und Wachstumsreglermaßnahmen zum Teil sogar kontraproduktiv, wie z.B. in Walbeck 2019 mit Mindererträgen von -14,5 dt/ha oder Griesheim 2021 (-0,4 dt/ha). Diese immer wieder auftretenden Ertragsverluste machen deutlich, wie wichtig ein standortangepasster und integrierter Pflanzenschutz nach guter fachlicher Praxis ist. In den Versuchen wird in Stufe 2 meist Wachstumsregler eingesetzt, um die Effekte auf die Standfestigkeit abzubilden.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.