Oben Strom und unten Äpfel

Am Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB) erfolgte vergangene Woche der Auftakt zu einem Agri-PV-Projekt, das die Produktion von Äpfeln mit der Energieerzeugung durch Solarmodule, die in einer Überdachung eingebettet sind, kombiniert. Mit Förderung des Landes soll In Modellanlagen in Bavendorf und an vier weiteren Standorten in Baden-Württemberg das Potenzial der hybriden Landnutzung im Obstbau ausgelotet werden.

- Veröffentlicht am

Noch ist die Anlage am KOB in unmittelbarer Nähe zum CA-Lager nicht komplett. Bislang ist rund die Hälfte der 0,6 ha großen Versuchsfläche mit lichtdurchlässigen Solarzellen überbaut, die schachbrettartig in eine Überdachung eingebettet sind. Auf der zweiten Teilfläche ragt das stählerne, aber vergleichsweise filigrane Gerüst noch ohne Dach rund dreieinhalb Meter in die Höhe. Im Anschluss an das System mit fest verankerten Solarzellen sollen hier demnächst Module angebracht werden, die als nachgeführtes Agri-PV-System dem Stand der Sonne folgen mit dem Ziel, den Energie- und Obstertrag weiter zu optimieren. Zur Kontrolle schließt sich eine Parzelle an, die mit Hagelschutznetzen überspannt wird. In einem Forschungsprojekt werden zusammen mit dem Fraunhofer-Institut ISI in den nächsten drei Jahren die pflanzenbaulichen Auswirkungen und die wirtschaftlichen Ergebnisse der Modellanlage untersucht, nach wissenschaftlichen Maßstäben, wie KOB-Geschäftsführer Dr. Manfred Büchele eingangs der Auftaktveranstaltung unterstreicht. Konzipiert wurde die Anlage mit einer installierten Leistung von 227 Kilowatt-Peak (kWp) mit den Partnern Viridi RE und Green Enesys. Im Einsatz sind neben Standardmodulen bifaziale Module, bei denen Vorder- und Rückseite zur Stromerzeugung beitragen können sowie semitransparente Module mit unterschiedlicher Lichtdurchlässigkeit.

Mehrere Ziele im Fokus

„Die doppelte Landnutzung mit oben Strom und unten Äpfeln ist gerade bei Obstkulturen sinnvoll, wo der geschützte Anbau aufgrund des Klimawandels bereits verbreitet ist“, meint Dr. Ulrich Mayr, der das Projekt für das KOB wissenschaftlich betreut. Die Überdachung mit Solarmodulen könnten Anlagen vor Hagel, Starkregen und Sonnenbrand schützen anstelle von Netzen. Ein weiterer Aspekt ist die Frage, ob sich mit Agri-PV-Anlagen Pflanzenschutzmaßnahmen einsparen lassen. Da das Solardach Regen abhält, werden die Bäume nicht mehr so nass, was die Befallsgefahr durch Schaderreger wie den Schorfpilz mindert. Auch beim Stichwort Nachhaltigkeit erhofft sich Mayr Pluspunkte. So kann der erzeugte Strom im Kühl- und CA-Lager verbraucht werden. „Damit ist die unselige Diskussion, welcher Apfel nun klimaneutraler ist, der von der Südhalbkugel oder der hier gelagerte, hoffentlich beendet“, meint er mit Blick auf den CO2-Fußabdruck. Nutzen lässt sich die Energie zudem in elektrisch betriebenen Maschinen.

Dreh- und Angelpunkt des Pilotprojektes wird sein, wie stark sich die Verschattung durch die Solarmodule auf die Apfelproduktion auswirkt. Dies betrifft sowohl die Erntemenge als auch die Ausfärbung und damit die Qualität. „Mit einem Lichtverlust von 30 Prozent lassen sich noch gut Äpfel produzieren. Das ist bekannt“, erläutert der Wissenschaftler, wobei er aber keinen Zweifel aufkommen lässt, dass die Apfelproduktion auch in Zukunft Vorrang vor der Energieerzeugung haben soll. Wie einzelne Sorten mit dem geringeren Lichteinfall zurechtkommen, wird am KOB in der ökologisch bewirtschafteten Anlage mit neu gepflanzten Bäumen von Topaz, Natyra, Freya und Delcored geprüft. Die Auswirkungen der geringeren Lichtintensität auf die Sorte Gala stehen auf dem Betrieb von Hubert Bernhard in Kressbronn in einer achtjährigen Anlage mit integrierter Produktionsweise im Fokus. Diese Praxisanlage wird vom KOB wissenschaftlich mit betreut. Weitere Pilotanlagen mit den Schwerpunkten Kern- und Beerenobst sind in Weinsberg und Karlsruhe sowie in einem Praxisbetrieb in Nußbach vorgesehen. Die fünf Demonstrationsanlagen weisen eine Gesamtleistung von 1700 kWp auf. Sie werden vom Land Baden-Württemberg in einem ersten Schritt mit 2,5 Millionen Euro gefördert. 100.000 Euro davon entfallen auf die 450.000 Euro teure Anlage am KOB. Mit 300.000 Euro übernimmt der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) dort den Löwenanteil der Kosten.

Schnellere Genehmigung

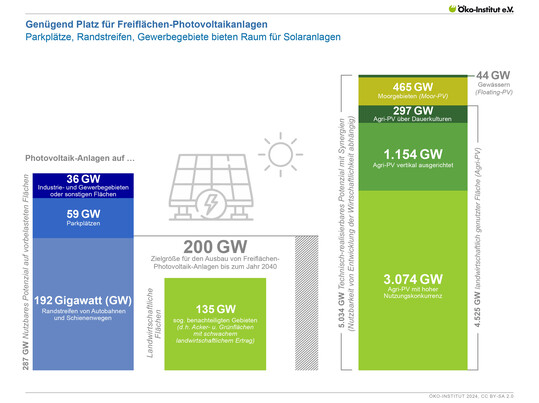

Beim Umstieg von fossiler auf regenerative Energien spielt die hybride Landnutzung eine wichtige Rolle. Das machte der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk beim Projektstart der Modellregion Agri-PV in Bavendorf deutlich. „Ich bin dagegen, dass wir beste Böden mit Agro-Fotovoltaik überdecken, wenn es auch anders geht“, meinte er. Die nun erstellten Pilotanlagen könnten Basis für weitere Anlagen sein, mit denen landwirtschaftliche Betriebe Einkommen generieren. An Bund und EU appellierte er, „die „Schatullen dafür zu öffnen“. Bis zur Genehmigung solcher Anlagen dürfe es aber nicht Jahre dauern. Hauk forderte die Verfahrensprozesse zu beschleunigen und sprach sich dafür aus, dass Standardanlagen auch standardmäßig genehmigt werden sollten. „Das muss zackig gehen“, unterstrich er unter dem Applaus der Projektbeteiligten und Gäste. Agri-PV-Anlagen werden Teil der Zukunft sein und damit Teil des Landschaftsbildes. „Es geht hier nicht um Schönheit, sondern um Zweckmäßigkeit und ob die Anlagen geeignet sind, uns aus der Energiekrise zu führen“, hielt Hauk möglichen Kritikern solcher Anlagen entgegen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.