Frisch auf den Tisch

Moderne Ställe sind mit allerhand Robotertechnik ausgestattet: Automatische Melksysteme (AMS) übernehmen die Melkarbeit, Spalten werden von kleinen Helfern sauber gehalten, das Futter wird mehrfach täglich von einem Roboter angeschoben. Doch warum wird der Futtertisch noch so selten von einem Roboter befüllt?

- Veröffentlicht am

Ende letzten Jahres hatte die Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Bayern zu mehreren Informationsveranstaltungen eingeladen, um automatische Fütterungssysteme (AFS) sowohl in der Theorie als im Praxiseinsatz näher vorzustellen. Etwa 150 Automatische Fütterungssysteme laufen derzeit in bayerischen Rinderbetrieben – flexiblere Arbeitszeiten, weniger körperliche Arbeit und eine bedarfsgerechte Fütterung der Tiere sind nur einige Aspekte, die dieser Technik nachgesagt werden. Wie wird der Landwirt durch diese Technik unterstützt? Wie bei der täglichen Arbeit entlastet? Im Milchviehbetrieb entstehen gerade durch die Kombination mit Automatischen Melksystemen (AMS) viele Vorteile für Tier und Landwirt. Aber auch Bullenmäster können die Vorteile dieser Technik hinsichtlich Optimierung der Futterkurve durch gruppenbezogene, mehrmalig tägliche Futtervorlage nutzen und damit einer besseren Leistung und ruhigere Tiere im Stall erhalten.

Technik und Tier

Die Fütterung ist ein Aspekt, der zum Tierwohl beiträgt. Nur eine gesunde Kuh kann über eine längere Lebensdauer eine eine gute Milchleistung erzielen. Dazu ist eine ausreichende und gleichmäßige Futteraufnahme nötig:

- Funktionell leerer Trog

- Selektion minimieren

- Rangniedere Tiere ausfüttern

- Negativer Einfluss auf Pansen-pH (mindestens 10 Prozent müssen größer 2 cm sein)

- Eine Stunde ohne Futter entspricht dem Verlust von 600 g Milch

Dieses Ziel kann mit einer homogenen Mischration erreicht werden. Um diese zu erreichen ist die Mischgenauigkeit ausschlaggebend. Hier spielen Faktoren wie beispielsweise Futterbergemanagement, Trockensubstanz, Befüllreihenfolge (von trocken zu nass), Befüllgrad des Mischers (max. 3/4 des Mischvolumens), Mischgeschwindigkeit (max. 20 min, ansonsten Mus) sowie die Auswahl des Mischaggregats entsprechend der vorhandenen Futterkomponenten eine tragende Rolle.

Die Sicherung der Futterqualität beginnt bereits bei der Futterbergung. Nur eine gute Silage kann zu einer erfolgreichen Futterration beitragen. In den Vorratsbehältern sollte die Zwischenlagerung von instabilen Silagen im Sommer maximal ein Tag betragen, im Winter zwei Tage.

Auswirkungen auf die Kuh

Mit einem AFS ist problemlos eine häufigere Futtervorlage möglich. Diese kann sich bei Bedarf auch täglich unterscheiden. Auswirkungen zeigen sich unter anderem bei:

- Aufenthalte am Fressplatz

- Liegeverhalten: kein Effekt auf Gesamtliegedauer von Milchkühen, Anzahl der Liegephasen nimmt mit der Anzahl Fütterungen zu

- Melkfrequenz beim AMS

- Trockenmasseaufnahme und Milchleistung

- Futternachschieben dient zusätzlich als Anreiz

Abwägung von Vor- und Nachteilen

AFS können vielfältige Anforderungen, vor allem an die gezielte Nährstoffversorgung von Leistungs- und Spezialgruppen erfüllen. Dazu müssen die Rahmenbedingungen auf dem Betrieb stimmen. Wichtig ist in jedem Fall eine sorgfältige Planung. Hier muss das gesamtbetriebliche Fütterungsmanagement betrachtet werden. Bleiben zum Schluss doch ein paar Fragen offen, die Sie ganz allein für Ihren Betrieb zu beantworten haben. Dann kann eine Entscheidung gefällt werden.

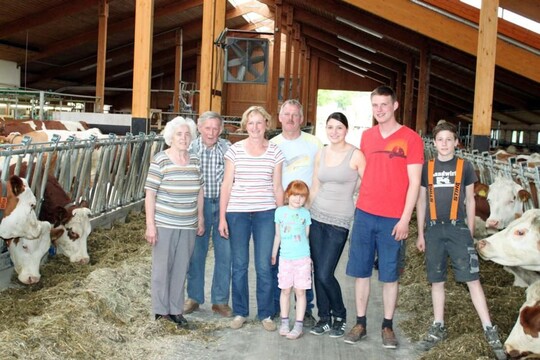

Hier geht es zur Bildergalerie von Betrieb Greisel mit dem AFS von GEA (Belt Feeder).

Hier geht es zur Bildergalerie von Betrieb Eirenschmalz mit dem AFS von Hetwin (Aramis II).

Hier geht es zur Bildergalerie von Betrieb Hefele mit dem AFS von Lely (Vector).

Hier geht es zu einem Video, welches die drei verschiedenen Hersteller im Praxiseinsatz zeigt.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.