Blauzungenkrankheit: Ein Pieks schützt vor den Viren

Immer mehr Kreise in Baden-Württemberg waren in den vergangenen Monaten von der Blauzungenkrankheit betroffen. Und auch im kommenden Jahr rechnen Experten mit weiteren Ausbrüchen der ansteckenden Tierseuche. Umso wichtiger ist ein ausreichender Impfschutz bei Schafen, Ziegen und Rindern – so ein Ergebnis der Fachtagung des Landesarbeitskreises Fütterung (LAF) Ende November in Erbach-Dellmensingen (Alb-Donau-Kreis).

von Petra Ast, Redaktion BWagrar Quelle Petra Ast erschienen am 11.12.2024Die Impfung mit inaktivierten BTV-3-Impfstoffen ist derzeit die einzige wirksame Maßnahme, Tiere zu schützen. Hierzu hat der Bund per Eilverordnung vom 6. Juni 2024 drei noch nicht zugelassene Impfstoffe befristet bis 6. Dezember 2024 freigegeben. Diese Befristung ist nun aufgehoben und die bis dahin geltende Ausnahmeregelung für die drei Impfstoffe „lückenlos und ohne zeitliche Begrenzung“ verlängert worden. Das hatte das Bundesagrarministerium (BMEL) am Freitag, den 22. November 2024, in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Einer entsprechenden Verordnung des BMEL, so kann man in der Mitteilung weiter lesen, habe der Bundesrat danach zugestimmt.

Zwei Tage zuvor, auf der LAF-Tagung in Erbach-Dellmensingen, hatte Dr. Walter Horlacher diese Verlängerung bereits prognostiziert und die Zuhörer darüber informiert, dass das BMEL „mit Hochdruck an der Weiterführung der Ausnahmeregelung arbeite“. Der Tierarzt, der im Referat Tiergesundheit des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) beschäftigt ist, vermutete an diesem Tag zurecht, dass die Eilverordnung bis ins Jahr 2025 verlängert wird und Schafe, Ziegen und Rinder auch in den kommenden Monaten mit den drei noch nicht zugelassenen Impfstoffen gegen den Serotyp BTV-3 vor der ansteckenden Krankheit geschützt werden können. Gleichzeitig, so erläuterte es der Referent, bestehe zusätzlich ein unverändert hoher Infektionsdruck für die Serotypen BTV-8 und BTV-4. Diese könnten aus Frankreich eingeschleppt werden und das Risiko für die hiesigen Tiere weiter erhöhen. Darauf habe, so Dr. Horlacher, die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin (StIKo Vet) hingewiesen. Umso wichtiger sei es, empfängliche Wiederkäuer bei Bedarf auch gegen diese Serotypen der Blauzungenkrankheit zu impfen.

Impfung verspricht Schutz

Handelserleichterungen für BTV-3-geimpfte Tiere seien indes erst einmal nicht zu erwarten. Daher müssten Landwirte die geltenden Regeln wie eine Behandlung mit Repellentien und eine PCR-Freitestung bei der Verbringung von Tieren aus den nicht BTV-freien Gebieten weiter beachten, legte der Referent vor den gut 50 Besuchern im Gasthof „Hirsch“ dar. Für solche Tierverkäufe aus Risikogebieten soll es gemäß BMEL künftig jedoch bürokratische Erleichterungen geben. Hintergrund ist, dass Baden-Württemberg seinen seit 18. Juli 2022 gültigen Status „frei von BTV“ nach den Ausbrüchen Anfang August 2024 verloren hat und es nunmehr zwei ausbruchsfreie Jahre geben müsse, um diesen BTV-frei-Status wieder zu erlangen. Damit rechnet Dr. Horlacher frühestens im Jahr 2028 – da im nächsten Jahr noch mit weiteren BTV-3-Ausbrüchen der Blauzungenkrankheit gerechnet werden müsse. Eine möglichst hohe Impfquote im Land würde im Gegenzug dabei helfen, die Zahl der Ausbrüche auf ein unvermeidbares Minimum zu senken. Von den knapp 250.000 Schafen und Ziegen sowie 900.000 Rindern im Südwesten ist laut einer Erhebung des MLR derzeit nur jedes vierte Tier gegen BTV-3 geimpft. Für einen flächendeckenden Schutz sollte diese Quote jedoch so hoch als möglich liegen, machte der Referent deutlich.

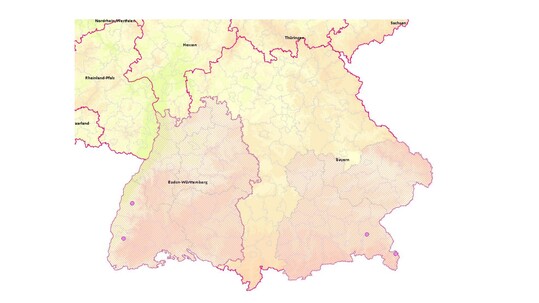

Die Blauzungenkrankheit hatte sich seit den ersten Nachweisen des neuen Serotyps BTV-3 in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen im September 2023 dieses Jahr im gesamten Bundesgebiet stark ausgebreitet. Allein in Baden-Württemberg waren ein Jahr später, im Oktober 2024, rund 1190 Betriebe betroffen. Mit Ausnahme der Stadtkreise Pforzheim und Heidelberg hatte es zu diesem Zeitpunkt Ausbrüche in allen anderen 42 baden-württembergischen Land- und Stadtkreisen gegeben – allesamt dem Serotyp BTV-3 zuzurechnen.

Bei der vorangegangenen letzten Ausbruchswelle von Dezember 2018 bis Februar 2021 waren deutschlandweit insgesamt 63 Fälle registriert worden, davon entfielen 53 Ausbrüche auf Baden-Württemberg. 88 Prozent der Krankheitsfälle traten dabei in Landkreisen auf, die direkt an Frankreich oder die Schweiz angrenzen. Ende Mai 2019 ebbte die Ausbruchswelle in Baden-Württemberg schließlich ab – „vermutlich wegen der zu diesem Zeitpunkt bestehenden hohen Impfdichte“, wie Dr. Horlacher annahm. Drei Jahre später gestand die Europäische Union Baden-Württemberg dann mit einer Durchführungsverordnung den schon genannten Status „BTV-frei“ zu. Bekanntermaßen änderte sich dieser Freiheitsstatus Anfang August 2024. Nicht zuletzt, weil die Krankheit mit dem bis dato unbekannten Serotyp BTV-3 in Baden-Württemberg regelrecht grassierte.

Impfung wird bezuschusst

Die Impfung ist aktuell freiwillig. Eine Impfpflicht gab es in Baden-Württemberg bisher einmal. Von Gesetzes wegen mussten Schafe, Ziegen und Rinder von Mai 2008 bis Dezember 2009 geimpft werden. Danach wurde die Pflicht wieder aufgehoben. Seit 2016 unterstützen die Tierseuchenkasse (TSK) und das Land die vorbeugenden Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit. Damit sollte ein Anreiz geschaffen werden, die gefährdeten Wiederkäuer freiwillig vor der Blauzungenkrankheit zu schützen, wie Dr. Horlacher erläuterte. So wird seit Januar 2024 pro geimpftes Rind ein Impfzuschuss in Höhe von 2 Euro gewährt (1 Euro vom Land, 1 Euro von der TSK), bei einem Schaf beläuft sich der Zuschuss auf 2,40 Euro (1,40 Euro vom Land, 1 Euro von der TSK, für eine Ziege werden 90 Cent Zuschuss gewährt (90 Cent vom Land). Im September war bei Schafen der Landesanteil von ursprünglich 90 Cent um 50 Cent auf 1,40 Euro erhöht worden. „Das war den starken Schäden bei Schafen geschuldet“, begründete Dr. Horlacher die Erhöhung der Landesbeihilfe.

Um die in diesem Jahr grassierende Blauzungenkrankheit (BTV) fortan erfolgreich eindämmen zu können und auch eine mögliche Ausbreitung der Epizootischen Hämorrhagie (EHD) in den Griff zu bekommen, rät Dr. Walter Horlacher vom MLR dazu, die folgenden Punkte zu beachten:

- Da die Gnitzen (Stechmücken), die das Blauzungenvirus verbreiten, bisher nicht wirksam beeinflusst werden können, ist die Impfung das einzige Instrument, um die Infektion und Ausbreitung des Blauzungenvirus zu verhindern.

- Zusätzlich zum Serotyp BTV-3, dem derzeit alle Blauzungeninfektionen in den vergangenen Monaten zugeschrieben werden müssen, herrscht ein unverändert hoher Infektionsdruck für die Serotypen BTV-8 und BTV-4 aus Frankreich.

- Die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin (StIKo Vet) warnt deshalb vor dem Risiko eines erneuten Eintrages für BTV-4 und BTV-8 nach Deutschland.

- Das Risiko für eine Ausbreitung der Epizootischen Hämorrhagie (EHD) in den EU-Mitgliedstaaten schätzen Experten als hoch ein. Umso wichtiger dürften Änderungen der EU-Verordnungen zu den Verbringungsregeln bei EHD werden. Das betrifft auch mögliche EHD-Impfstoffe.

Die Epizootische Hämorrhagie (Epizootic haemorrhagic disease, EHD) ist eine virale Infektionskrankheit bei Wiederkäuern. Die nach EU-Tierseuchenrecht gelistete Seuche der Kategorie D und E wird durch einen Vertreter des Genus Orbivirus aus der Familie der Reoviren verursacht. Die Krankheit weist einen hohen Verwandtschaftsgrad zur Blauzungenkrankheit (BTV) auf, ebenfalls ein Orbivirus aus der Familie Reoviren, und gilt deshalb „als Vollbruder zu BTV“, wie Dr. Walter Horlacher vom Referat Tiergesundheit am Stuttgarter Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) auf der LAF-Tagung in Erbach-Dellmensingen erläuterte.

Bisher seien mindestens sieben Serotypen des EHD-Virus (EHDV) bekannt. EHDV wird wie die Blauzungenkrankheit von Gnitzen übertragen und auf diesem Weg verbreitet. Empfänglich für die Tierseuche ist vor allem der Weißwedelhirsch in Nordamerika. Symptome bekommen können aber auch Rinder. Schafe und Ziegen sind dagegen nicht oder nur schwer infizierbar.

Bis Ende 2022 erstreckte sich das Verbreitungsgebiet der Epizootischen Hämorrhagie über Nord- und Südamerika, Australien, Asien und Afrika. Auch Staaten wie Israel, Türkei, Marokko und Tunesien waren betroffen. Im November 2022 trat EHDV zum ersten Mal in der EU auf. EHDV vom Serotyp 8 (EHDV 8) wurde damals auf den italienischen Inseln und in Südspanien nachgewiesen. Anfang Oktober 2023 wurde von ersten Fällen in Frankreich in der Nähe der spanischen Grenze berichtet. Meldungen im Oktober 2023 über den Nachweis des Virus bei einem Kalb in der Schweiz bestätigten sich nicht. Die Schweiz gilt daher weiterhin als „frei von EHD“.

Die EHD weist große Gemeinsamkeiten mit der Blauzungenkrankheit auf. Anhand der Krankheitssymptome können beide Tierseuchen nicht voneinander unterschieden werden. Krankheitssymptome können unter anderem Fieber, Mattigkeit, Wassereinlagerungen in das Gewebe (Ödeme), Blutungen in das Gewebe (Hämorrhagien), Atembeschwerden und Lahmheiten sein. Eine Feststellung der EHD ist nur durch einen Virusnachweis im Labor möglich.

Da die Tierseuche über Gnitzen übertragen wird und aktuell kein zugelassener Impfstoff bereitsteht, besteht die einzige Möglichkeit, die Infektion bei anfälligen Wiederkäuern zu verhindern, darin, diese vor Angriffen der Gnitzen zu schützen. Gnitzen fallen vor allem zwischen der Abend- und Morgendämmerung Tiere im offenen Gelände an und legen ihre Eier bevorzugt in nassen, mit organischen Stoffen angereicherten Boden, Schlamm oder Mist ab. Um die Tiere bestmöglich vor Angriffen von Gnitzen zu schützen, sollten diese entsprechend den Herstellerangaben mit Repellentien behandelt und wenigstens in der Flugzeit der Gnitzen aufgestallt werden. Mögliche Brutstätten der Gnitzen (Regentonnen) sollten möglichst entfernt werden.

Da EHD als gelistete Tierseuche eingestuft wurde, hat das Beschränkungen im innergemeinschaftlichen Handel zur Folge, wenn ein Land keinen EHD-Freiheitsstatus besitzt. Rinder, Schafe, Ziegen, Kamele und Hirsche, die in andere Mitgliedstaaten und nicht nur zur Schlachtung transportiert werden sollen, dürfen nur aus Betrieben stammen, in deren Umkreis von 150 Kilometern sich kein Betrieb befindet, in dem in den vergangenen zwei Jahren EHD festgestellt worden ist.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.