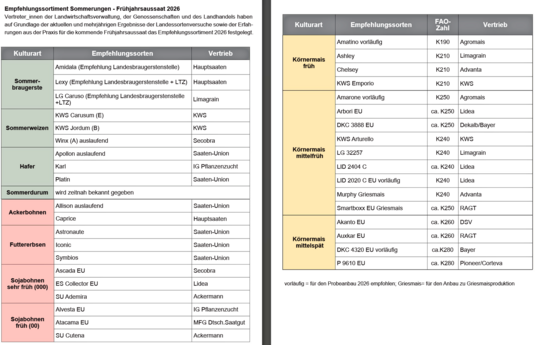

Landessortenversuche Körnermais endgültig

Im Vergleich zum Vorjahr wurde etwas weniger Körnermais angebaut bei noch zufriedenstellenden Erträgen, gemessen an der Witterung. Hier nun die endgültige Auswertung der Landessortenversuche 2023 für Süd-/Südwestdeutschland.

- Veröffentlicht am

Die Anbaufläche von Körnermais (einschließlich CCM) betrug 2023 in Baden-Württemberg circa 54.200 ha. Das entspricht einem Flächenrückgang von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gemessen an der späten Saat und der extremen Sommertrockenheit waren die Durchschnitterträge mit 87 dt/ha noch zufriedenstellend, liegen allerdings deutlich unter dem zehnjährigen Mittel von 100 dt/ha (Daten vom Statistischen Landesamt).

Die Landessortenversuche (LSV) Körnermais werden dreifach wiederholt und sind als reine Sortenprüfungen angelegt. Die Prüfsortimente werden in drei Reifegruppen eingeteilt: Körnermais früh (K 200 bis 220), mittelfrüh (K 230 bis 250) und mittelspät (K ab 260). Für eine aussagekräftige Datengrundlage und zur besseren Beurteilung der Sorteneigenschaften werden die LSV-Standorte der angrenzenden Bundesländer Rheinland-Pfalz, Bayern und Hessen auf Basis der orthogonalen Prüfsortimente mit verrechnet und als Ergebnisse unter „Anbaugebiete Süd-/Südwest“ zusammengefasst.

Weitere objektive Einschätzungen der Sortenleistung bieten die mehrjährigen Mittelwerte von Kornertrag und Trockenmasse sowie die aktuelle Beschreibende Sortenliste 2023 des Bundessortenamtes.

Über 60 Sorten in der Prüfung

2023 standen in Baden-Württemberg insgesamt 62 Körnermaissorten zur Prüfung an, darunter sieben Neuzulassungen und 15 neue EU-Sorten (die Sorte KWS Arturello EU verfügt zwar über eine EU-Zulassung, ist aber in Deutschland noch im Zulassungsverfahren). EU-Sorten sind in einem anderen EU-Land zugelassen und somit verkehrsfähig.

In einer zweijährigen EU-Sortenprüfung in Deutschland werden die Körnermaise auf ihre regionale Anbauwürdigkeit geprüft. Bei überzeugenden Leistungen erfolgt die Aufnahme in die LSV und der direkte Vergleich mit den national zugelassenen Sorten.

Die Aussaat der Prüfsortimente 2023 erfolgte an den meistens Standorten später als üblich aufgrund der kühlen und feuchten Witterung zu Beginn der Vegetationsperiode. Durch die Regenfälle direkt nach der Saat waren die Auflaufbedingungen vorwiegend optimal. Anschließend blieb es lange heiß und trocken. Starke Nordostwinde und fehlende Niederschläge führten regional zu erheblichen Verkrustungen des Bodens. Im Laufe des Frühsommers litt der Mais in der vegetativen Phase unter Wassermangel und blieb im Wuchs klein und gedrungen. Zur Sicherung der Bestände mussten die LSV in Ladenburg Anfang Juni und Juli mit insgesamt 90 mm beregnet werden.

Intervall zwischen männlicher und weiblicher Blüte erfasst

Aufgrund der trockenen Bedingungen wurde erstmals in den LSV das Intervall zwischen männlicher und weiblicher Blüte erfasst, welches unter anderem als ein Indikator für Trockentoleranz gilt: Je harmonischer beide Blüh-Termine, also je geringer die Differenz zwischen männlicher und weiblicher Blüte, desto sicherer die Bestäubung.

Im Durchschnitt lagen zwischen der männlichen und weiblichen Blüte zwei Tage, wobei die Spannbreite zwischen minus zwei und sechs Tagen bei einzelnen Sorten lag. Auffällig war, dass an einem Standort die weibliche Blüte bei acht Sorten ein bis zwei Tage vor der männlichen Blüte lag.

Zum Zeitpunkt der Blüte kam der Regen, mit dem der Mais die zuvor trockenen Bedingungen allerdings rechtzeitig kompensieren konnte. Wärme und Wasser sorgten für eine gute Befruchtung und Einkörnung. Die Kolben konnten sich sehr gut entwickeln.

2023 trat an keinem Standort Lager auf, auch die Blattkrankheiten (Helminthosporium) hielten sich in Grenzen. Teilweise waren die Maisblätter massiv mit Blattläusen befallen. Auffallend war, dass die Bestände sehr lange grün blieben, während die Abreife der Körner bereits fortgeschritten war.

Neben den üblichen Wildschäden gab es in Kraichtal erhebliche Probleme durch Krähenfraß: Trotz Beizung und eingeleiteter Gegenmaßnahmen konnten die Vögel den aufgelaufenen Maisspross aus dem Boden ziehen und so die Anzahl der Pflanzen auf einigen Parzellen deutlich reduzieren.

Ertragseinbußen, aber große Kolben

Viele Sorten bewiesen ihre Kompensationsfähigkeit durch die effiziente Ressourcennutzung von Licht und Wasser und bildeten große Kolben, so dass die Ertragseinbußen durch die geringere Pflanzenzahl relativ überschaubar waren. Das Versuchsmittel im frühen Sortiment liegt bei 130 dt/ha und einer Trockensubstanz von 76 Prozent. Besonders leistungsstark präsentierten sich die orthogonalen Sorten Chelsey und ES Yakari (K 210) sowie Farmalou (K 220). Das mittelfrühe Segment kommt auf durchschnittlich 134 dt/ha (Trockensubstanz: 75 Prozent). Sehr vielversprechende Ergebnisse liefern die EU-Sorten Arbori CS mit 108 Prozent und Smartboxx mit 105 Prozent Relativertrag. Im mittelspäten Sortiment wurden an über acht Standorten durchschnittlich 133 dt/ha und 76 Prozent Trockensubstanz erzielt. Die Topsorten sind die EU-Körnermaise P 9610 und P 8834.

Versuchsbericht und Sorteninfo: www.ltz-augustenberg.de

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.