Diese Änderungen gelten ab jetzt

Nach einer langen Entstehungsgeschichte ist die neue Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) für Schweine nun da und vergangene Woche am 9. Februar endgültig verkündet worden. Vor allem Sauenhalter sind von den Änderungen betroffen. Was auf sie und auch Mäster zukommt, finden Sie hier im Überblick.

- Veröffentlicht am

Mit der Neufassung des Paragrafen (§) 24 ist die Diskussion über zulässige Kastenstandweiten in Deutschland beendet. Das im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zunächst vorgesehene Prinzip, die Sauen einer Absetzgruppe auf drei bis fünf unterschiedliche Kastenstandweiten aufzuteilen, hätte sich hierbei nicht bewährt und Diskussionen bei Kontrollen provoziert. Im Gegenzug wird die zulässige Aufenthaltsdauer der Sauen im Kastenstand im Deckzentrum auf den Vorgang der Besamung, im Abferkelbereich auf fünf Tage begrenzt.

Wegen des hohen baulichen Aufwandes gelten maximal acht Jahre Übergangszeit für das Deckzentrum und 15 Jahre für den Umbau des Abferkelbereiches. Für bestehende Kastenstandanlagen gilt in der Übergangszeit, dass jedes Schwein seine Gliedmaßen in Seitenlage ausstrecken kann, ohne dass dem ein bauliches Hindernis entgegensteht. Eine Sau in einer Bucht ist dabei kein bauliches Hindernis. Für alle anderen beschriebenen Veränderungen gelten kürzere Übergangszeiten von sechs Monaten (Beschäftigung, tagesrationierte Fütterung) oder sind mit der Verkündigung gültig.

Strukturierte Buchten

Deckzentrum (§?30): Künftig gilt auch hier eine Pflicht zur Gruppenhaltung und die damit verbundenen Platz- (2,25 Quadratmeter (m²) für Altsauen und 1,65?m² für Jungsauen in Gruppen von sechs bis 39 Tieren) sowie Strukturvorgaben (Liegebereich). Die Einzelhaltung im Kastenstand auf einer Fläche von 2,20 Metern (m), davon mindestens 1,27?m geschlossen mit einem maximalen Schlitzanteil von sieben Prozent (%), gibt es nur noch im Abferkelbereich. Die Zeit vom Absetzen bis zur Besamung dient der Gruppen- und Rangordnungsbildung. Sofern ein Umtrieb erforderlich ist, sollte sie auch aus Tierschutzgründen beendet werden, wenn die Rausche in der Gruppe beginnt. Das ist bei hochfruchtbaren Sauen schon nach wenigen Tagen der Fall. Für diese Zeit muss eine uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche von mindestens 5?m² pro Tier bereitstehen.

Der hohe Platzanspruch könnte im Deckzentrum zu einem zweiphasigen System aus Arena- und Gruppenhaltung mit zur Besamung geeigneten „Selbstschutzbuchten“ führen. In beiden Abschnitten müssen hierfür strukturierte Buchten vorgesehen werden. Da die Zeit der Arenahaltung relativ kurz ist, kann diese einfach (eingestreute Areale mit Wasserversorgung und Bodenfütterung) gestaltet werden. Die noch ausstehenden Ausführungshinweise werden diese gruppenbezogene Lösung jedoch voraussichtlich in Abrede stellen.

Alternativ kann der in den meisten Betrieben fehlende Platz durch einen Auslauf geschaffen werden. Dabei wird die Gruppenhaltung im Gebäude (zum Beispiel 3,0?m² pro Sau) mit dem Auslauf um den fehlenden Platz (beispielsweise 2?m² pro Sau) kombiniert. Dadurch wird die Arena genügend strukturiert. Nach Beginn der Brunst kann entschieden werden, ob der Auslauf weiter genutzt wird oder nicht. Entscheidend für die kurze Phase der Rangordnungsbildung ist dabei ein klauenfreundlicher Fußboden sowie ein ausreichendes Platzangebot.

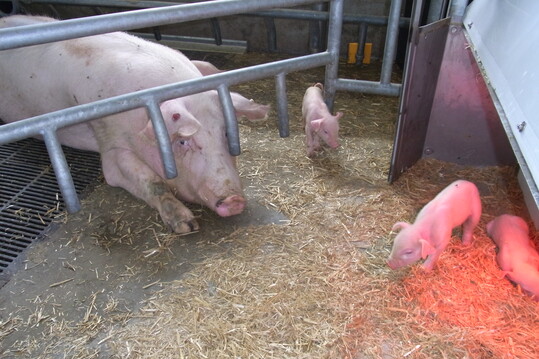

Abferkelbereich (§?24 und 30): Der Ferkelschutzkorb schützt die Ferkel und reduziert Ferkelverluste um durchschnittlich 5?% und zwar umso stärker, je höher das Verlustniveau einzelbetrieblich bereits ist. Deshalb sind die gesetzlich vorgesehenen Bewegungsbuchten ein geeigneter Kompromiss zwischen dem Anspruch der Sauen an Bewegungsfreiheit, dem Anspruch der Ferkel zu überleben sowie der im Stall tätigen Menschen. Der gesetzlich vorgesehene Mindeststandard von 6,5?m² Grundfläche hat jedoch nur indirekt etwas mit diesem erforderlichen optimalen Kompromiss zu tun.

Genügend Platz

Bei der Ausgestaltung der Buchten kommt es darauf an, dass die Ferkelverluste mit der Konstruktion sowie der Art und dem Ausmaß der gewährten Bewegungsfreiheit unmittelbar zusammenhängen. Gleichzeitig wird für Ferkelnester eine angemessene Größe gefordert, so dass die Jungtiere gleichzeitig und ungehindert ruhen können. Diese Minimalanforderung bezieht sich dabei nicht auf die Größe einer durchgängig beheizten Fläche, beschreibt aber die Perspektiven für deren weitere Entwicklung. Während früher Ferkelnester mit 0,5 bis 0,6?m² häufig zu klein waren, besteht heute die Gefahr, dass sie unter dem berücksichtigten Platzanspruch immer größerer Würfe zu groß (mehr als 1,0?m²) werden.

Auch Warmwasser betriebene Heizplatten können in den Bewegungsbuchten installiert werden. Die Platten korrespondieren aber nach wie vor nicht mit der Klimasteuerung. So kommen in großen Abteilen (mehr als 40 Buchten) schnell 20 Kilowatt ungeregelte Leistung zusammen, die die ohnehin angespannte Wärmetoleranz der Sauen spätestens im Sommer überfordern. Die Grenze dürfte bei 0,85?m² aktiv beheizter Fläche (Platzanspruch für 13 Ferkel, 14 Tage alt) erreicht sein. Die Nester sollten deshalb weiter- entwickelt werden. Eine Option wäre ein aktiv beheizter Kern mit einer Größe von 0,8?m² und ein Rand mit mehr als 0,3?m², der aus einem Material mit thermoneutralen und verbissfesten Eigenschaften besteht. Ferkelnester werden häufig nur in der Hälfte der Jahresstunden zu 100?% als Liegefläche akzeptiert, was die Erdrückungsgefahr erhöht. Der Grund liegt dabei weniger in ihrer Temperatursteuerung als viel mehr in den meist zu hohen Temperaturen im Abferkelstall. Hierbei müssen noch größere technische Herausforderungen gelöst werden und es wäre schädlich, wenn die geforderten größeren Ferkelnester das Problem verschärfen würden.

Organisches Beschäftigungsmaterial (§?26): Der Wortlaut der Verordnung ordnet sich in einen schon länger zu beobachtenden Trend (Investive Förderung, Aktionsplan zum Kupierverzicht, Initiative Tierwohl) ein - weg von den technischen Beschäftigungsgeräten hin zum organischen Beschäftigungsmaterial. Technische Beschäftigungsgeräte oder organisches Beschäftigungsmaterial haben Vor- und Nachteile. Beides kann sinnlosen Aufwand bedeuten, wenn man die Natur der Tiere nicht beachtet. Vielmehr kommt es darauf an, was man daraus macht und damit erreichen will. Mit Bekanntwerden des neuen Kriterienkataloges für die investive Förderung GAK (2020 bis 2023) steht fest, dass die Reise in Richtung organisches Beschäftigungsmaterial gehen soll.

Faserreich und organisch

So sieht die Verordnung „faserreiches organisches Beschäftigungsmaterial“ vor und schlägt dafür Heu, Stroh und Sägemehl vor. Auch wenn die Neuformulierung im §?26 der Verordnung lediglich „organisch und faserreich“ lautet, ist damit der Holzklotz an einer Spielkette unter bestimmten Voraussetzungen noch zulässig, aber nicht mehr gemeint. Strohballen mit Langstroh passen aber meistens nicht zum Gesundheitsstatus hochleistender Betriebe und nicht zum vorhandenen Entmistungssystem. Um das gewünschte Ziel zu erreichen, gibt es geeignete Lösungen. Sie bedeuten aber Aufwand, insbesondere für Mastbetriebe. Mit Beschäftigungsfutter können die Tiere beispielsweise nachhaltig beschäftigt werden, was die Hauptfütterung entlastet und über die Faserversorgung gleichzeitig die Gesundheit der Tiere fördert.

Tagesrationierte Fütterung (§?28 und 3): In der neuen Verordnung gibt es nur noch eine restriktive Fütterung bei der jedes Schwein einen Fressplatz hat und eine ad libitum-Fütterung mit einem Tier/Fressplatzverhältnis von 4:1. Die „Tagesrationierte Fütterung“ mit einem Fressplatz für zwei Schweine, bei der Leerstände zum Prinzip der Fütterung gehören, war eine bundesdeutsche Besonderheit und die einzige Stelle bei der bundedeutsches Recht das europäische „Schutzniveau“ zumindest auf dem Papier unterschritten hat. Nach dem von der EU schon lange geforderten Schlussstrich kann theoretisch über drei Fütterungsverfahren diskutiert werden, bei denen Leerstände im Trog zum Arbeitsprinzip der Fütterung gehören. Die sensorgesteuerte (ad libitum) Flüssigfütterung bei Mastschweinen funktioniert nur in Intervallen an Kurztrögen mit einem Tier-Fressplatzverhältnis von maximal 4:1.

Bei hohen Zunahmen werden heute auch etwas mehr Fressplätze (bis 3:1) vorgesehen. Gleichwohl kann eine tagesrationierte Fütterung am Anfang (zweite bis dritte Woche) der Ferkelaufzucht bei Flüssigfütterungen und auch bei einem Tier/Fressplatzverhältnis von 2:1 optimal sein. Wegen der nur kurzen Anmisch– und Quellzeiten des Futters ist es für kurze Zeit am Beginn der Ferkelaufzucht besser, wenn jedes Ferkel einen Fressplatz hat. Denn gerade die Jungtiere neigen zum hygienisch zweifelhaften Futterverspielen. Die entstehenden Futtersuppen werden obendrein verweigert und auch nicht vertragen. Die Tröge müssen zwischendurch leer werden. Die Sensorfütterung ist in der praxisüblichen Form weiterhin zulässig, wenn die Fütterungszeiten und die Futtermengen (Nährstoffbedarf, Nährstoffsättigung) dem Tieralter und -gewicht entsprechend angepasst werden. Das heißt, alle Tiere werden innerhalb der Fütterungsphasen (am Tag im Abstand von zwei Stunden oder mehr) satt gefüttert.

Sensorfütterung weiterhin erlaubt

Intermediäre Leerstände im Trog können vorkommen und sind zu akzeptieren, wenn sie der Troghygiene und dem natürlichen Fressverhalten (zum Beispiel während der Nachtruhe der Tiere) dienen. Es bleibt allerdings der endgültige Wortlaut der Ausführungshinweise abzuwarten. Für die Ferkelfütterungen gilt im Zweifel „Sensor hoch und füttern“. Echter Handlungsbedarf entsteht jedoch bei einer bestimmten Form der Automatenfütterung in der Gruppenhaltung tragender Sauen. Damit die Sauen mit Standardfutter nicht verfetten, wird meist tagesrationiert gefüttert. Um sich bei einem eingeschränkten Tier/Fressplatzverhältnis in Richtung ad libitum-Fütterung zu bewegen, muss der Energiegehalt auf höchstens 9?MJME eingestellt werden. Dazu braucht es nicht melassierte Zuckerrübenschnitzel oder andere quellfähige Futterbestandteile.

Weniger Schadstoffe und Krach

Luftschadstoffe und Lärm (§?26 (3)): Die in der alten Verordnung vorgesehenen Grenzen (5, 3000 beziehungsweise 20?cm3 Schwefelwasserstoff (H2S), Kohlendioxid (CO2) und Ammoniak (NH3) pro m3 Stallluft sowie 85?dB(A) für Lärm dürfen nicht überschritten werden. Früher durften sie nicht dauerhaft überschritten werden. Auch künftig sollte realistisch bewertet werden, was den Tieren zugemutet wird. Dazu darf die Belastung keinesfalls an einem Einzelwert festgemacht werden und muss sich immer an Mittelwerten orientieren.

Jede Belastung muss vor dem Hintergrund bewertet werden, ob die Tiere die Möglichkeit haben dieser auszuweichen oder nicht. Dabei gleicht überdurchschnittlich gute Luft in einer Bucht keine schlechte Luft in einer anderen aus, sofern die Schweine keine Möglichkeit haben, sich dort aufzuhalten. Das heißt, es müssen Buchten bezogen, mehrere Messpunkte gewählt werden. Die Messungen sollten auf Kopfhöhe und im Liegebereich der Schweine durchgeführt werden. Der tatsächliche, nicht der baulich vorgesehene Kotbereich ist kein dauernder Aufenthaltsbereich der Tiere.

Messungen sollten daher hier nicht durchgeführt werden. Im Ergebnis länderübergreifender Stallklimaprüfungen wurden für Schwefelwasserstoff keine über dem Grenzwert liegende Belastungen festgestellt. Durchschnittswerte im Abteil lagen immer unter den Grenzwerten, Einzelwerte zum Teil aber auch nicht. 10 bis 20?% der festgestellten Kohlendioxid Werte und 15 bis 30?% der Ammoniakwerte lagen über den Grenzwerten. Problematisch ist erfahrungsgemäß vor allem der Winterbetrieb. Messungen über einen längeren Zeitraum und nicht nur an mehreren Punkten helfen am besten, um das Stallklima zu bewerten und zu verbessern.

Beleuchtung (§?26 (2)): Die Dauerbeleuchtung der Ställe mit Beleuchtungsstärken von 80 Lux über acht Stunden ist dem Wortlaut der neugefassten Verordnung nach vorgesehen, damit eine „ordnungsgemäße Pflege und Versorgung der Tiere“ sichergestellt werden kann.

Tiergerechte Beleuchtung

Das heißt, in Abteilen in denen für einen gewissenhaften Stalldurchgang, Betreuung und Futterversorgung das Licht eingeschaltet werden muss, soll es auch für acht Stunden eingeschaltet bleiben und an den Tagesrhythmus angeglichen werden. Diese Anforderungen gelten auch für Ställe in denen mindestens 3?% Fensterfläche vorhanden sind. Außerhalb der achtstündigen Aktivitätsphase muss ein Orientierungslicht vorhanden sein. Licht ist der soziale Taktgeber und beeinflusst das Aktivitätsverhalten.

Auch Hausschweine sind wie ihre wilden Vorfahren eher dämmerungsaktiv. Futter- und Wasseraufnahme, aber auch soziale Kontakte sind in den Abendstunden intensiver. Das gilt auch für die Verhaltensstörungen, die mit zu viel Licht ausgelöst werden können. Gefährdet sind Buchten in Fensternähe (Licht- und Hitzestress), vor allem wenn die Schweine nicht ausweichen können oder in Buchten gehalten werden über denen einzelne Lampen als Orientierungslicht auch in der Nacht angeschaltet bleiben. Letzteres stört den Tag- und Nachtrhythmus.

Zum Ruhen ziehen sich die Schweine in dunklere Buchtenbereiche zurück. So ist die Neuformulierung, die für die Liegebereiche das Niveau der EU-Richtlinie von 40 Lux vorsieht, ein richtiger Schritt und verringert die Gefahr von Überbeleuchtung. Als Liegebereich ist das zu sehen, was der Bauherr durch Auf- und Unterbauten (Abgitterung, Bodengestaltung) dafür vorgesehen hat, aber auch das was die Schweine dafürhalten.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.