So viel Stickstoff ist im Boden

Der September war sehr nass, die Niederschlagsmengen lagen deutlich über dem zehnjährigen Mittel. Im November und Dezember fiel weniger Niederschlag als im zehnjährigen Mittel. Dementsprechend wurden in den ersten Nitratproben 2025 vergleichsweise hohe Werte gemessen. Der landesweite Startwert im Frühjahr liegt für die Winterungen auf Ackerflächen bei 34 kg N je ha und damit nur geringfügig unter den Werten der SchALVO-Herbstkontrollaktion 2024.

von Anja Heckelmann, Hanna Uckele, Dr. Margarete Finck vom LTZ Augustenberg erschienen am 17.02.2025Die landesweiten Ergebnisse der Nitratuntersuchungen in Wasserschutzgebieten im Rahmen der jährlichen Herbstkontrollaktion der SchALVO (15. Oktober bis 15. November) ergaben im Spätherbst 2024 für Baden-Württemberg einen mittleren Nitratgehalt von 43 kg N je ha im beprobten Bodenprofil (ca. zehn Prozent sind zweischichtige Standorte). Damit lag der Wert auf mittlerem Niveau. Die obersten 30 cm enthielten 17, die zweite Schicht 18 und die unterste Schicht 12 kg N je ha. Das Jahr 2024 war sehr niederschlagsreich (vor allem Mai, Juni, Juli und September). Spätsommerfrüchte wie Mais profitierten aufgrund der guten Wasserversorgung davon und erzielten teilweise überdurchschnittliche Erträge. Die hohe N-Aufnahme des Maises führte zu relativ niedrigen Nitratwerten (42 kg N/ha). Die Zwischenfrüchte nach Getreide entwickelten sich aufgrund der ausreichenden Bodenfeuchte gut, so dass die Nitratgehalte auf einem durchschnittlichen Niveau lagen (nach Wintergetreide: 39 kg N je ha; nach S-Getreide: 42 kg N je ha). Auch nach Raps lagen sie mit 60 kg N je ha im Durchschnitt.

Erste Ergebnisse für Wintergetreide und Winterraps

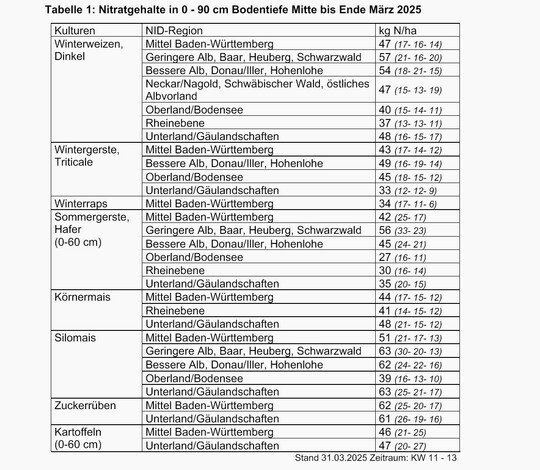

Die Niederschläge in Baden-Württemberg im Herbst und Winter wichen zum Teil deutlich vom zehnjährigen Mittel ab. Der September war sehr nass, die Niederschlagsmengen lagen deutlich über dem zehnjährigen Mittel. Im November und Dezember fiel weniger Niederschlag als im zehnjährigen Mittel. Dagegen lagen der vergangene Oktober und der Januar 2025 wieder leicht über dem Mittel der letzten zehn Jahre (DWD).

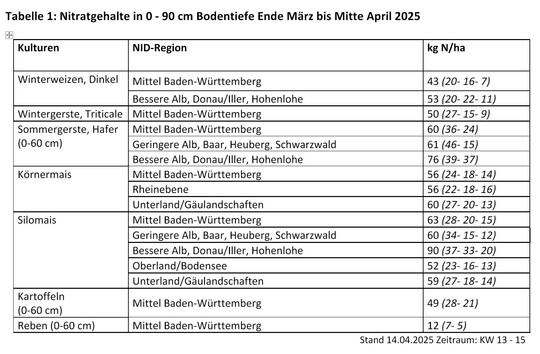

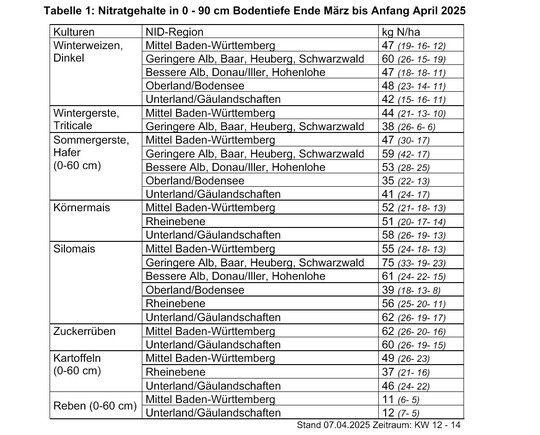

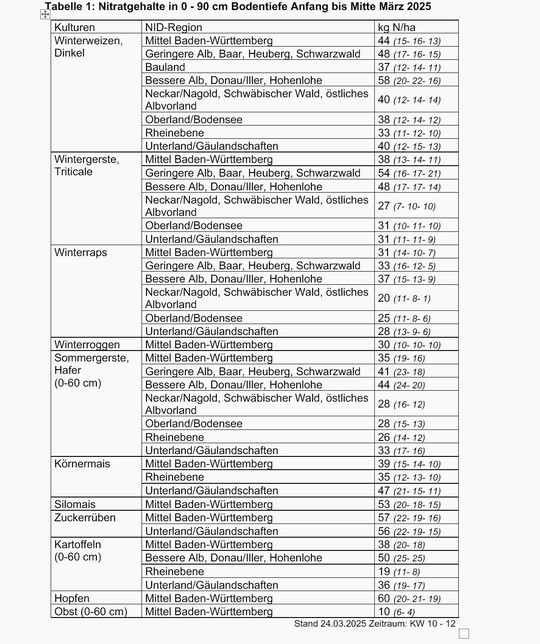

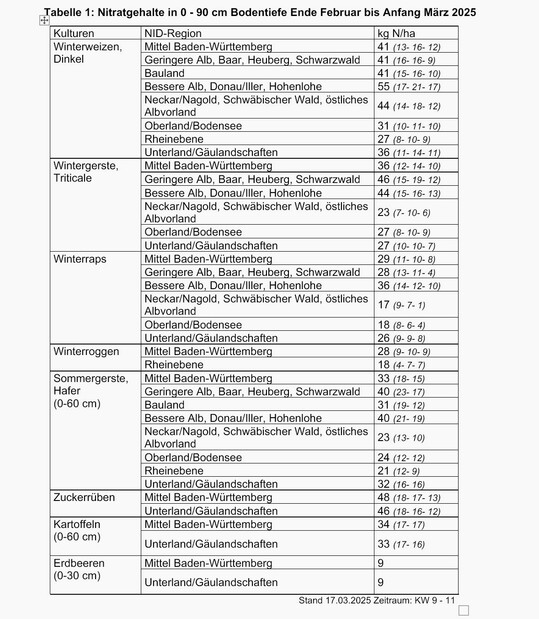

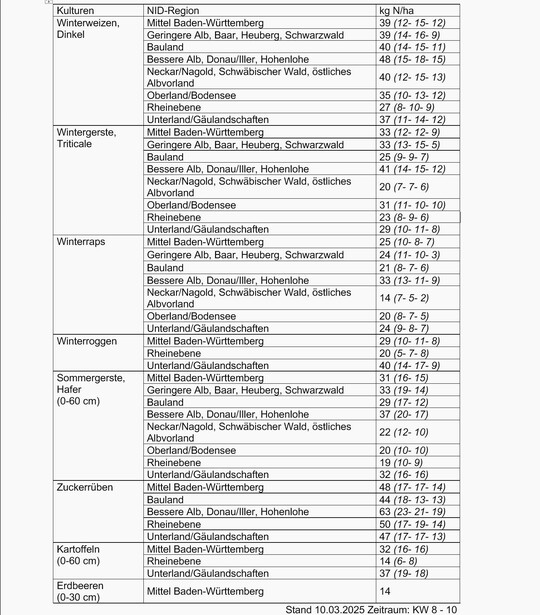

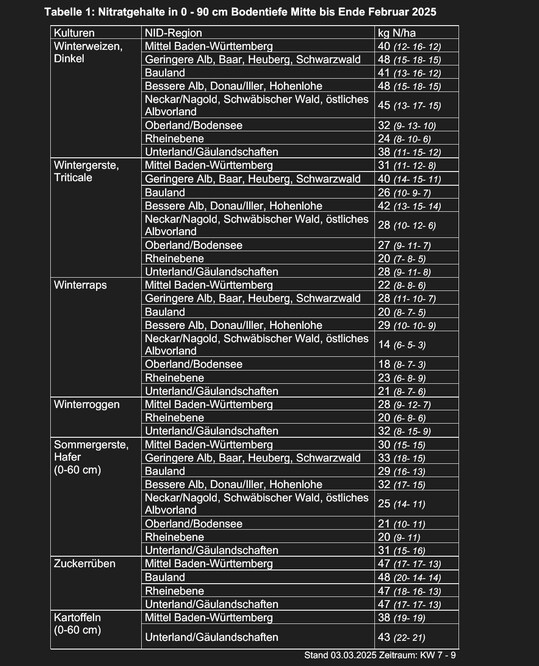

Dementsprechend wurden in den ersten Nitratproben 2025 vergleichsweise hohe Werte gemessen. Der landesweite Startwert im Frühjahr liegt für die Winterungen auf Ackerflächen bei 34 kg N je ha und damit nur geringfügig unter den Werten der SchALVO-Herbstkontrollaktion 2024. Im Vergleich zum NID 2024 liegt der diesjährige NID-Startwert um 12 kg Nitrat je ha höher. Im Vorjahr waren die niedrigen Werte auf die sehr hohen Niederschläge im Winter 2023/2024 zurückzuführen. Durch die eher durchschnittlichen Niederschläge im vergangenen Herbst und Winter wurde weniger Nitrat in tiefere Bodenschichten verlagert. Der ermittelte Wert bezieht sich auf eine Bodentiefe bis 90 cm und umfasst rund 1400 beprobte Stellen. Die Nitratgehalte verteilen sich im Mittel wie folgt auf die drei Bodenschichten: 10 - 13 - 11 kg N pro ha. Bei den Standorten, bei denen die dritte Schicht beprobt wurde, ist in diesem Jahr nur eine vergleichsweise geringe Verlagerung von Nitrat in tiefere Schichten festzustellen. Generell, aber besonders nach niederschlagsreichen Wintern, ist eine eigene Beprobung der dritten Schicht zu empfehlen. Die Berechnung der Gehalte der dritten Schicht auf Basis der zweiten Schicht ist immer nur eine Annäherung an den selbst beprobten Wert.

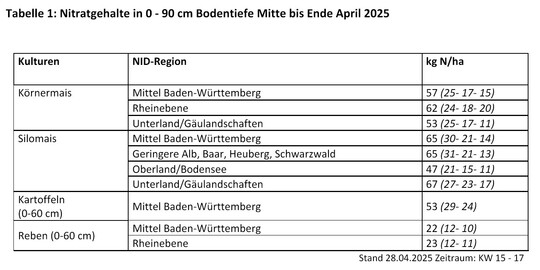

Auch in diesem Jahr zeigen sich deutliche Unterschiede in Höhe und Verteilung der Nitratgehalte zwischen den einzelnen NID-Regionen (Tabelle 1). Die Düngung im Frühjahr muss entsprechend der verfügbaren Stickstoffgehalte im Boden angepasst werden. Der im Boden vorhandene Nitratstickstoff ist pflanzenverfügbar und steht den Pflanzen im Frühjahr sofort zur Verfügung. Dies ist bei der ersten Düngung zu berücksichtigen.

Online-Teilnahme am NID

Wir möchten Sie auf die vielen Vorteile der Online-Teilnahme am NID hinweisen. Diese ist in Düngung BW (www.duengung-bw.de) unter „Dienste > Nitratinformationsdienst“ möglich. Dort kann der NID-Erhebungsbogen online ausgefüllt und an das bearbeitende Labor versendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Hilfe“ > „Kurzanleitung NID Online“.

Daraus ergeben sich folgende Vorteile:

- Einfache Anmeldung über Ihre Registriernummer und PIN in Düngung BW

- Schnelle Eingabe Ihrer Daten über das Online-Erhebungsformular (Kopierfunktion und Entwurfsfunktion in der Übersicht)

- Möglichkeit der Speicherung von Kulturen und Schlägen zur Wiederverwendung der Daten im Folgejahr. Dadurch ist keine erneute Dateneingabe notwendig

- Schnelle Ergebnismitteilung und Bescheinigungseinsicht in Düngung BW (Benachrichtigung in der Übersicht über den jeweiligen Probenstatus).

- Die Bescheinigung erfüllt die Aufzeichnungspflicht nach DüV. Die Flächenvalidierung stellt vor dem Versand sicher, dass alle notwendigen Angaben gemacht wurden.

- Teilweise keine zusätzlichen Gebühren für die Digitalisierung der Papiererhebungsbögen durch die Labore beziehungsweise reduzierte Gebühren bei Online-Teilnahme.

Ansonsten ist der Ablauf derselbe. Sie legen das ausgedruckte Formular den Proben bei, kleben je ein identisches Barcodeetikett auf das ausgedruckte Formular und die Probenbox und geben die Kiste mit den Proben beim gewünschten Labor beziehungsweise dessen Sammelstelle ab.

Das ist 2025 neu

Geändert durch die Verordnung zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft sowie der Verwaltung von Bürokratie, gültig ab 01.01.2025: Die Aufzeichnung von Düngemaßnahmen (nach § 10 Abs. 2 DüV) muss innerhalb von 14 Tagen erfolgen (bisher 2 Tage). Wir empfehlen dennoch, die Aufzeichnung sofort vorzunehmen.

Bereits in der DüV geregelt, gültig ab 01.02.2025: Auf unbestelltem Ackerland müssen Düngemittel (nach § 6 Abs. 1 DüV) unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 1 Stunde nach Beginn der Aufbringung eingearbeitet werden (bisher 4 Stunden).

Auf bestelltem Ackerland und Grünland, Dauergrünland oder mehrschnittigem Feldfutterbau ist (nach § 6 Abs. 3 DüV) nur noch eine streifenförmige Ausbringung auf dem Boden (Schleppschlauch/Schleppschuh) oder eine direkte Einarbeitung in den Boden (Injektionsverfahren) zulässig (bisher nur auf Ackerland). Damit gelten auch für Grünland und mehrschnittigen Feldfutterbau die höheren Mindestwirkungsgrade des Ackerbaus (Anlage 3 DüV).

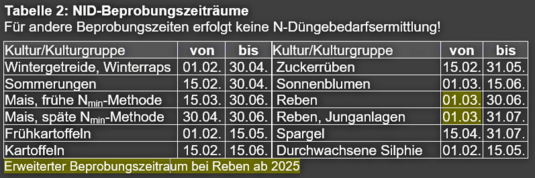

Beprobungszeiträume sind einzuhalten

Für die Düngebedarfsermittlung sind die in Tabelle 2 aufgeführten kulturspezifischen Beprobungszeiträume einzuhalten. Bei Beprobungen außerhalb dieser Zeiträume, z.B. bei der Herbstbeprobung von W-Raps, wird kein N-Düngebedarf ermittelt, sondern nur das Untersuchungsergebnis mitgeteilt.

Leider gibt es Hinweise, dass bereits weit vor den Beprobungszeiträumen Proben gezogen werden, die dann mit einem entsprechenden Datum an das Labor geschickt werden. Dieses Vorgehen ist rechtswidrig. Die Düngeverordnung schreibt vor, dass die Probenahme zum Zeitpunkt der Düngung erfolgen muss (§ 4 Abs. 4 Nr. 1 DüV). Bitte weisen Sie bei der Beauftragung der Probenehmer auf die Einhaltung der Probenahmezeiträume hin. Bei Verstößen wird der Betriebsinhaber und nicht der Auftragnehmer belangt.

Der NID-Erhebungsbogen muss sorgfältig, leserlich und vollständig ausgefüllt werden, damit der N-Düngebedarf korrekt ermittelt werden kann. Deshalb ist die tatsächliche Durchwurzelungstiefe des Standortes anzugeben, auch wenn ein bis 90 cm durchwurzelbarer Boden nur bis 60 cm Tiefe beprobt wurde. Eine standortbezogene N-Düngeempfehlung ist nur unter Berücksichtigung der Nitratwerte der dritten Bodenschicht möglich. Dennoch wird empfohlen, bei tiefwurzelnden Kulturen (z. B. alle Getreidearten einschließlich Mais, Winterraps) auf tiefgründigen Böden alle drei Bodenschichten zu beproben. Grundsätzlich ist das gemessene Ergebnis immer genauer als das geschätzte. Bitte füllen Sie die jeweilige Schicht in den dafür vorgesehenen Becher (0-30 cm: grüner Becher; 30-60 cm: weißer Becher; 60-90 cm: schwarzer Becher).

Mehr Wasserschutz durch Empfehlung

In den Kästen sind die Verfahren zur Berechnung des N-Düngebedarfs nach der Düngeverordnung (N-Obergrenze) und nach dem landeseigenen Berechnungsschema (N-Empfehlung BW) dargestellt. Letztere basiert in der Regel auf landeseigenen Düngeversuchen und zielt auf das betriebswirtschaftliche Optimum unter Berücksichtigung der Ertragssituation und der Standortbedingungen ab. Dabei sind die Ergebnisse zahlreicher regionaler Versuche der letzten Jahre eingeflossen, die Berechnung ist differenzierter als bei der N-Obergrenze nach DüV. Häufig liegt der nach der Empfehlung ermittelte N-Düngebedarf etwa 10 bis 20 % unter der N-Obergrenze.

Der N-Sollwert (kg N/ha) ist die Summe aus dem N-Bedarfswert - Gesamtpflanze und dem Zu- oder Abschlag aus der Differenz "5-jähriges Ertragsmittel" und "mittlerer Ertrag". Davon abgezogen wird die im Boden verfügbare N-Menge (Nmin/Nitrat-N, NID) und die pflanzenverfügbare N-Nachlieferung aus Ernteresten der Vorfrucht, Zwischenfrucht, organischer Düngung der Vorjahre und aus dem Bodenvorrat (Humusgehalt).

Der N-Empfehlungswert (kg/ha) errechnet sich aus dem N-Bedarf der Kulturpflanze aus dem Ertrag (in dt/ha im Mittel von 5 Jahren), dem N-Entzugswert (kg N/dt - Gesamtpflanze) und einem Zuschlag für nicht erntefähige Pflanzenreste (Rüben und Kartoffeln 0 kg, Raps 50 kg und übrige Ackerkulturen 20 kg N/ha). Davon abgezogen wird die im Boden verfügbare N-Menge (Nmin/Nitrat-N, NID) und die pflanzenverfügbare N-Nachlieferung aus Boden, Ernterückständen der Vorfrucht, Zwischenfrüchten und N-Düngung ab Ernte der Vorfrucht sowie der organischen Düngung der Vorjahre.

Zu beachten ist auch, dass unter unseren Klimabedingungen das Wachstum in der Regel durch die Wasserverfügbarkeit begrenzt ist, eine Düngung über dieses Potenzial hinaus hat keinen Einfluss auf den Ertrag, auch wenn die Bestände im Frühjahr ggf. grüner erscheinen. Aus diesem Grund wird insbesondere in Wasserschutzgebieten mit erhöhter und hoher Nitratbelastung (Problem- und Sanierungsgebiete), aber auch auf den übrigen Standorten empfohlen, sich bei der Düngung am N-Empfehlungswert BW zu orientieren, auch wenn die rechtlich verbindliche N-Obergrenze nach DüV einen höheren N-Düngebedarf ausweist. Sollten in den Nitratgebieten strengere Vorgaben z.B. nach § 13a DüV gelten, sind diese selbstverständlich zu beachten. Zu beachten ist auch, dass eine optimale N-Düngewirkung und N-Ausnutzung nur bei ausreichender Schwefelversorgung erreicht wird. Neuere Versuche zeigen, dass Mais auch relativ stark auf S-Mangel reagiert. Wir empfehlen ein kleines Düngungsfenster mit einem Schwefeldünger.

Bitte beachten Sie, dass bei der Herbstbeprobung (z.B. bei Winterraps, um in der Nitratzone nachzuweisen, dass der verfügbare Stickstoffgehalt im Boden unter 45 kg N/ha liegt) keine Ermittlung des N-Düngebedarfs über den NID möglich ist. Da diese Probenahme außerhalb der oben genannten Zeiträume liegt, erfolgt keine Berechnung. Das Analyseergebnis bzw. die Bescheinigung des Labors gilt als Nachweis für den o.g. Grenzwert. Die mögliche Höhe der Herbstdüngung kann den folgenden Merkblättern entnommen werden:

Darum lohnt sich die Teilnahme am NID

- Optimale N-Düngebedarfsermittlung auf Basis der Messwerte der eigenen Fläche.

- Düngebedarf als N-Obergrenze nach DüV und N-Empfehlung BW.

- Der Labornachweis erfüllt die Vorgaben der DüV zur Aufzeichnungspflicht der N-Düngebedarfsermittlung sowie der SchALVO bei Aufzeichnungspflicht in P- und S-Gebieten.

- Bescheinigungen mit N-Düngebedarfsermittlung sind in Düngung BW in der Übersicht des NID abrufbar. Dazu Betriebsnummer auf dem NID-Erhebungsbogen angeben!

- Verbesserte Datengrundlage für gebietsspezifische Auswertungen.

Mehr Infos im Internet

Dort finden Sie auch die Liste der für den NID zugelassenen Laboren.

Insbesondere möchten wir auf die umfangreichen und detaillierten Auswertungen des aktuellen Datenbestandes hinweisen, die jeweils am Montag und Donnerstag unter „allgemeine Auswertungen“ aktualisiert werden.

Das Formular zur Online-Teilnahme am NID und die Programme zur Düngebedarfsermittlung finden Sie unter www.duengung-bw.de

- Stocky 18.02.2025 00:58Bürokratiemonster !Antworten