Abreife und Qualität lenken

Die regelmäßige Kontrolle des Knollenwachstums ist das A und O, um bei entsprechender Reife und Knollengröße eine zielgerichtete Krautminderung einzuleiten.

von Bernhard Bundschuh, LTZ Augustenberg erschienen am 30.07.2025Die Bedeutung der Krautregulierung in Kartoffeln ist in den baden-württembergischen Kartoffelanbaubetrieben unbestritten. Der Zeitpunkt der Durchführung hängt entscheidend vom Ziel der Maßnahme ab und ist im Grunde genommen nicht nur der Ausgangspunkt für einen qualitativ erstklassigen Marktwareertrag. Sie ist die wichtigste Maßnahme vor der Ernte und Grundlage zur Erhöhung der Lagerfähigkeit von Kartoffeln.

Durch die Krautregulierung lassen sich nicht nur die Abreife und der Stärkegehalt steuern und die Ernte erleichtern. Sie verhindert das Wiederaustreiben und führt in Ergänzung dazu zu einer höheren Schalenfestigkeit. Im weiteren Sinne ist die Krautregulierung die erste Maßnahme, um Schädlingen – wie zum Beispiel Viren – den Nährboden zu entziehen.

Durch die landesweit oft sehr unterschiedliche Bestandesentwicklung in Verbindung mit räumlich sehr differenzierten Witterungsverhältnissen kann keine allgemein gültige Behandlungsempfehlung gegeben werden. Vielmehr werden die allgemeinen Bedingungen für eine zielgerechte Abreifebehandlung in diesem Beitrag dargestellt.

Die gängigen Verfahren im Überblick

Die Krautminderung ist heute aufwendiger, schwieriger und auch teurer als zu Zeiten, in denen die Maßnahme noch mit Reglone gesteuert werden konnte. Durch die weiter sinkende Anzahl an zur Verfügung stehenden chemischen Mitteln rücken mechanische Pflanzenschutzverfahren mehr und mehr in den Blick des Interesses und gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Die Krautbeseitigung kann mechanisch durch Abschlegeln des Krautes, gegebenenfalls in Kombination mit thermischen Verfahren, chemisch oder im besten Fall im kombinierten Verfahren (Krautschlagen/chemisch) erfolgen. Mechanische Maßnahmen erfahren seit ein paar Jahren eine regelrechte Renaissance. In diesem Zusammenhang haben sich in der kartoffelanbauenden Praxis in den vergangenen Jahren das klassische Krautschlagen, das Abflammen als thermische Maßnahme sowie die elektrophysikalische Krautminderung mehr oder weniger durchgesetzt. Seit geraumer Zeit bewähren sich verschiedenste Kombinationen dieser Möglichkeiten.

Der Krautschläger: Funktionsweise, Vor- und Nachteile

Bei einem sogenannten Krautschläger wird das Kartoffelkraut – ähnlich wie bei einem Mulchgerät – mittels an die Dammform angepasster Schlegel direkt über dem Damm abgeschlagen. Moderne Krautschläger legen das zerkleinerte Material in den Dammsohlen ab, wo es dann schnell vertrocknen kann. Der Krautschläger ist aber keine Maßnahme, die jeden Tag und schon gar nicht auf jedem Feld durchgeführt werden kann. Und beim Einsatz braucht man ein gewisses Fingerspitzengefühl, denn dieses Verfahren hat leider ein paar gravierende Nachteile:

- Eine mangelhafte Arbeitsbreite führt zu vielen Fahrspuren in den Beständen, mit entsprechenden Risiken im Hinblick auf Bodenverdichtung und grüne Knollen.

- Der Klimawandel und damit einhergehend Jahre mit extrem starken Gewitterniederschlägen sprechen auch nicht unbedingt für dieses Verfahren.

- Die große Gefahr der Abschwemmung der Dämme – vor allem auf sogenannten Problemflächen – mit den daraus folgenden Problemen von grünen Knollen darf nicht unterschätzt werden. So ist auf Flächen mit Gefälle, auf denen ein Querdammhäufler eingesetzt wurde, ein ordentliches Krautschlagen nahezu unmöglich.

- Das alleinige Krautschlagen reicht in der Regel nur in abreifenden Beständen aus. Die Solo-Anwendung ist in dichten Beständen nicht zielorientiert genug umsetzbar und bringt auch lange nicht die notwendigen Ergebnisse in den Feldern.

Wissen muss man auch, dass sich die Schalenbeschaffenheit der Kartoffelknollen bei einem alleinigen Einsatz des Krautschlägers deutlich langsamer entwickelt als bei der Maßnahmenkombination zwischen Krautschlagen mit Sikkationsmitteln oder mit dem Abflammgerät.

Thermische Krautminderung: Vorteile und Anwendungsweise

Diese Herangehensweise bringt – vor allem für den Bioanbau – einen wichtigen Vorteil: Durch die dabei entstehende Hitze erfolgt eine nachhaltige Bekämpfung von Krankheitserregern wie zum Beispiel der Krautfäulepilzsporen. Im integrierten Anbau eröffnet dieses Verfahren die Möglichkeit, noch grüne, aktive Bestände durch eine erste frühzeitige thermische Maßnahme ganz gezielt in die Abreife zu schicken. Der große Vorteil dabei ist, dass das grüne Kraut über mehrere Arbeitsgänge hinweg langsam abgereift werden kann.

Je nach Stabilität von Blattwerk und Wachsschicht, abgestimmt auf die Maschinenleistung, die Maschineneinstellung und die Fahrgeschwindigkeit lässt sich die Höhe des Gerätes über dem Bestand genau justieren, und damit auch festlegen, wie viel Blattmaterial der Fläche beim jeweiligen Arbeitsgang abgeflammt werden soll. Der Landwirt fährt mit einer Geschwindigkeit von 7 bis 10 Kilometer pro Stunde. Die Flächenleistung der Abbrenngeräte (0,25 bis 0,5 Hektar pro Stunde) richtet sich vor allem nach dem Abreifegrad des Bestandes, da die erforderliche Mindestdauer der Hitzeeinwirkung bei vorgegebener Brennerleistung nur über die Fahrgeschwindigkeit (3 bis 6 Kilometer pro Stunde) angepasst werden kann.

Die Justierung der Technik und die Prüfung des Effektes erfordert eine gewisse Erfahrung. Doch Vorsicht: Unter trockenen Witterungsbedingungen besteht beim Einsatz in den extrem trockenen Beständen absolute Brandgefahr!

Ziele und Herausforderungen der chemischen Krautminderung

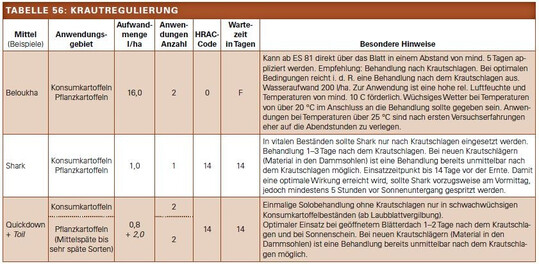

Die wichtigsten Ziele dieser Maßnahme sind die verlässliche und nachhaltige Minimierung des Wiederaustriebs am Stängel, die qualitative Absicherung der Knollenqualität durch die Förderung der Schalenfestigkeit – insbesondere bei Pflanzkartoffeln – und eine absolute Erleichterung der Ernte. Derzeit gibt es mit Quickdown + Toil, Shark und Beloukha nur drei zugelassene Möglichkeiten, um das Blätterdach zu behandeln. Mit diesen Möglichkeiten muss die Praxis wirtschaften.

Der größte Unterschied von Shark und Quickdown ist deren Wirkungsgeschwindigkeit. Hier ist Geduld gefordert, denn erste Effekte der Behandlung zeigen sich deutlich später. Für den praktischen Einsatz bedeutet das weit mehr und exaktere Vorplanungen zur Durchführung der Maßnahme. Auch die Einsatzbedingungen müssen unbedingt passen: Bedeckter Himmel drosselt die Wirkgeschwindigkeit von Quickdown + Shark. Für eine volle Entfaltung der Wirkung benötigen beide Mittel nach der Spritzung eine möglichst hohe Lichteinstrahlung, denn gute Lichtverhältnisse beschleunigen die zu erwartende Reaktion. Die Mittel sollten möglichst vormittags und mindestens 5 bis 6 Stunden vor Sonnenuntergang gespritzt werden. Mehrere sonnenreichere Tage können die Wirkungsgeschwindigkeit deutlich positiv beeinflussen. Die Nachfolgeapplikation sollte etwa 7 Tage nach der Erstanwendung durchgeführt werden. Die Mischung mit einem sporenabtötenden Fungizid wie zum Beispiel RanmanTop oder mit Promanal HP (Paraffinöl) zur Virusvektorenbekämpfung erhöht nicht nur die Sikkationsleistung, sondern schützt die Pflanze auch über eine länger dauernde Sikkationszeit hinweg.

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (mehrere Tage bewölkter Himmel) ist in vitaleren Beständen ein Zusatz von Netzmitteln zu Quickdown + Toil oder Shark ratsam. Wichtig dabei ist aber auch das Wissen, dass durch den Zusatz von Netzmitteln zum Zeitpunkt beginnender Krautabreife kaum noch eine Wirkungssteigerung möglich ist. Bei der Ausbringung selbst sollte eine ausreichende Wasseraufwandmenge – mindestens 400 Liter pro Hektar – eingesetzt werden. Die Spritzung auf regen- oder taufeuchte Bestände ist grundsätzlich möglich. Es muss aber unbedingt darauf geachtet werden, dass die Spritzbrühe nicht direkt wieder abtropft.

Pelargonsäure: umweltfreundlich, aber weniger wirkungsstark

Beloukha ist ein umweltfreundliches, nicht-selektives Kontaktherbizid, das den natürlichen Wirkstoff Pelargonsäure enthält. Der Wirkstoff wird ausschließlich aus pflanzlichen Ölen (Raps und Sonnenblume) gewonnen und wird in der Umwelt schnell und rückstandsfrei abgebaut.

Beloukha kann nach aktueller Indikationszulassung mit einer Aufwandmenge von maximal 16 Liter pro Hektar im Abstand von 5 Tagen zweimal pro Saison sowohl nach dem Krautschlagen als auch zur Flächenspritzung über das Kraut eingesetzt werden. Amtliche Versuchsergebnisse zeigen, dass in sehr vitalen Beständen sogar bei zweimaliger Anwendung von Beloukha (2 x 16 Liter pro Hektar) über das Kraut keine ausreichende Wirkung erzielt wird. Vielversprechender ist die Kombination des Mittels mit einem mechanischen Verfahren bei einmaliger Anwendung. In vitaleren, früh krautregulierten Beständen ist auch eine zweimalige Anwendung nach dem Krautschlagen möglich.

Beim Einsatz von Beloukha ist unbedingt darauf zu achten, dass die maximale Wasseraufwandmenge von 200 Liter pro Hektar eingesetzt wird. Zu hohe Wasseraufwandmengen führen zu deutlichen Minderwirkungen. Das Produkt Beloukha kann ab dem Kulturentwicklungsstadium BBCH 81 zur Abreifeeinleitung eingesetzt werden. Bei der praktischen Anwendung sind eine hohe relative Luftfeuchte und Temperaturen von mindestens 10 Grad Celsius wirkungsförderlich. Wüchsiges Wetter bei Temperaturen von über 20 Grad Celsius im Anschluss an die Behandlung sind Voraussetzung. Dagegen sind Anwendungen bei Temperaturen über 25 Grad Celsius nicht ratsam. Ab diesem Temperaturbereich sollte die Ausbringung ausschließlich in den späten Abendstunden erfolgen. Ein entscheidender Nachteil des Produktes ist die insgesamt hohe Aufwandmenge beziehungsweise infolgedessen die hohen Mittelkosten (circa 25 Euro pro Liter).

Achtung: Bei Beloukha läuft die Zulassung am 15. Dezember 2025 aus. Für den Einsatz aller genannten Präparate gilt, dass gemäß §29 Absatz 1 Satz 2 Pflanzenschutzgesetz sämtliche weiteren Auflagen bei der Anwendung ebenso zu beachten sind wie die Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung, die Sicherheitshinweise und die sonstigen Hinweise.

Umgang mit Kartoffelbeständen nach extremen Wetterereignissen

Für zahlreiche Kartoffelbestände im Ländle stellt sich nach den vielen Trockenheitsereignissen und den regional sehr unterschiedlichen Gewitterniederschlägen – teilweise in Verbindung mit nicht unerheblichen Hagelschäden. Die genannten Wetterereignisse können folgende Auswirkungen auf Kartoffelbestände haben:

- Je nach Sorte, eine erneute Laubbildung der Bestände, vor allem bei der Sorte Granola.

- Ein vermehrtes Auftreten von Hohlherzigkeit und Wachstumsrissen.

- Die verstärkte Ausprägung von Wachstumssymptomen wie zum Beispiel Zweitwachstum (neuer Knollenansatz), Zwiewuchs und Kettenwuchs.

- Bei anhaltend hohen Bodentemperaturen ist eine Verschlechterung der Lagereignung zu erwarten.

Krautregulierung: Mechanische, chemische und thermische Ansätze im Vergleich

Unter aktiver Beteiligung der LTZ Außenstelle Donaueschingen hat sich in vielen länderübergreifenden Versuchen gezeigt, dass bei sehr üppig gebildetem Kraut und ungünstigen Witterungsbedingungen eine rein chemische Maßnahme mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht immer ausreicht, um das Kraut in zufriedenstellendem Ausmaß abzutöten. Besonders in krautreichen Beständen ist der Einsatz eines mechanischen Krautschlägers im Vorlauf einer Behandlung mit Sikkationsmitteln durchaus sinnvoll.

Alternativ wäre nach dem Krautschlagen auch der Einsatz eines Abflammgerätes möglich. Dieses Verfahren ist allerdings – bei geringer Schlagkraft – teuer und sehr zeitaufwendig. Deshalb wird diese spezielle Maßnahme vorrangig im ökologischen Kartoffelanbau durchgeführt. Nachteilig ist das Risiko des Wiederaustriebes und der damit in Verbindung stehenden möglichen Übertragung von Bakterien.

In Kombination mit chemischen Maßnahmen erzielt das Krautschlagen jedoch sehr gute Ergebnisse und gewinnt aktuell, vor dem Hintergrund des Wegfalls von Deiquat, wieder deutlich an Bedeutung. Die beiden Kontaktherbizide Shark und Quickdown sind sehr gut handhabbar und haben eine große Bedeutung für die Krautbeseitigung. Beide Mittel sind eine gute Wahl.

Bei thermischen Verfahren werden die Pflanzenzellen durch Wärmeeinwirkung zerstört, sodass es zu einem Austrocknen des Kartoffelkrautes beziehungsweise zum Absterben der Pilzsporen kommt. Bereits unmittelbar nach der Behandlung sind erste Spuren der Wärmeeinwirkung an den Blättern zu erkennen. Der Gasverbrauch liegt bei einer vollständigen Ausflammung mit circa 3 Kilometer pro Stunde, je nach Maschine und Rahmenbedingungen, bei circa 70 bis 100 Kilogramm pro Hektar Gas. Schnellere Überfahrten reduzieren den Gasverbrauch.

Das Abflammen, also die thermische Krautminderung, hat sich besonders im Ökolandbau etabliert. Energieträger ist Gas, das entweder über Brenner mit offener Flamme oder per Infrarotstrahler in Wärme umgesetzt wird. Die Pflanzenzellen werden geschädigt, die Pflanze aber nicht verbrannt. Das Abflammen kann durch die individuelle Einstellung der Fahrgeschwindigkeit und der Höhe des Abflammgerätes in der jeweils passenden Intensität durchgeführt werden. Bei der elektrophysikalischen Krautminderung werden die Pflanzenzellen mit Hochspannung auf Gleichstrombasis oder mit hochfrequentem Wechselstrom durchströmt. Das führt in der Folge zum Austrocknen der erfassten Pflanzen. Achtung: Auch hier muss die Behandlungsintensität genau auf den jeweiligen Bestand und die Einsatzbedingungen vor Ort abgestimmt sein.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.