Ergebnisse Mais mittelspät und spät

Die IMIR-Sortenprüfung stellt eine Ergänzung zu den EU- und Landessortenversuchen dar. Der Internationale Mais- und Informationsring (IMIR) prüft grenzüberschreitend Körnermaissorten in Baden, dem Elsass und der Schweiz.

Eine gute Bodenstruktur zur Aussaat und ausreichend Niederschläge ab der Maisblüte ermöglichten auf vielen Standorten die Realisierung hoher Erträge. Allerdings gab es auch Standorte, auf denen die Wasserversorgung im Frühsommer nicht ausreichte, hier fielen die Erträge entsprechend deutlich ab, dies wurde auch bei den diesjährigen IMIR-Versuchen deutlich. Dennoch konnte bei den IMIR-Versuchen 2017 ein Durchschnittsertrag von über 145 dt/ha erzielt werden.

- Veröffentlicht am

Die IMIR-Sortenprüfung besteht aus einem mittelspäten (K 260 bis K 300) und einem späten Sortiment (K 300 bis K 350). Das späte Sortiment, das in Deutschland nur vom IMIR geprüft wird, trägt der Entwicklung Rechnung, dass auf günstigen Maisstandorten in den letzten Jahren, nicht zuletzt mit Blick auf den Klimawandel, der Anbau später Maissorten zunahm. Die IMIR-Versuche bieten mit sieben Standorten am Hoch- und Oberrhein und einem Standort im Tessin den Vorteil einer verhältnismäßig großen Anzahl an Versuchsstandorten in einer Klimazone. Im Rahmen der IMIR-Körnermaisprüfungen kann jeder Züchter in der EU vertriebsfähige Sorten sowie Stämme, die kurz vor der Zulassung stehen, testen lassen. Die Aussaat der IMIR-Sortenprüfungen erfolgte 2017 im Zeitraum vom 14. April bis zum 10. Mai, die Ernte in der Zeit vom 26. September bis zum 1. November.

Im Jahr 2017 ersetzten die Standorte Griesheim-près-Molsheim, südwestlich von Straßburg und Ladenburg, nördlich von Heidelberg die beiden bisherigen Standorte Geudertheim und Neupotz. Daher lassen sich die diesjährigen Durchschnittserträge nicht exakt mit dem Vorjahr vergleichen. Vergleicht man die Erträge nur auf den Standorten, auf denen auch im letzten Jahr IMIR-Versuche stattfanden, so liegen die Erträge 2017 deutlich über dem Vorjahr. Am schweizerischen Standort Zürich wurden beim mittelspäten mit 177 dt/ha und im südelsässischen Standort Rustenhart beim späten Sortiment mit 172 dt/ha die höchsten Durchschnittserträge ermittelt. Dagegen konnten am trockensten Standort, im elsässischen Griesheim lediglich 97,5 dt/ha beim mittelspäten und 105 dt/ha beim späten Sortiment geerntet werden. Die hohen Erträge in Zürich und Rustenhart lassen sich mit den kontinuierlichen Niederschlägen in der Nordschweiz und mit der 10-maligen Beregnung von jeweils 25 mm in Rustenhart erklären. Neben Rustenhart wurde nur der Standort Cadenazzo im Tessin beregnet, wobei in Cadenazzo nur ein Beregnungsgang im Juni erfolgte. Lager trat im Versuchsjahr 2017 an keinem Standort in größerem Umfang auf. An den Standorten Rustenhart und Zürich konnte ein später und damit kaum ertragswirksamer Befall mit der Helminthosporium-Blattkrankheit (E. turcicum) bonitiert werden. In den Tabellen 1 und 3 (Anhang) sind die Erträge und Erntefeuchten der verschiedenen Standorte zu sehen.

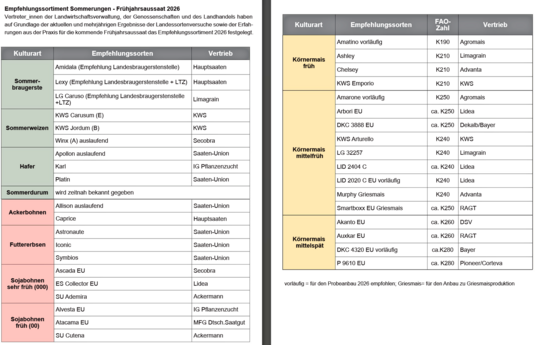

Mittelspätes Sortiment (K 260 bis K 290)

Das mittelspäte Sortiment umfasste im Jahr 2017 24 Sorten und wurde an den drei deutschen Standorten Bad Krozingen-Biengen, Ettenheim und Ladenburg, den beiden elsässischen Standorten Rustenhart und Griesheim sowie an zwei Standorten in der Nordschweiz in Hüntwangen und in Zürich-Reckenholz angelegt, insgesamt also an 7 Orten.

Im Jahr 2017 konnten 12 Sorten einen Durchschnittsertrag von über 150 dt/ha erreichen; dies gelang 2016 nur zwei Sorten und 2015 keiner Sorte. Unter diesen 12 ertragsstärksten Sorten zeichneten sich die beiden Sorten Edonia und ES Gallery zusätzlich durch eine unterdurchschnittliche Erntefeuchte aus. Auf allen 7 Standorten konnte nur die Sorte DKC 4621 einen Ertrag, der überall über dem Durchschnitt lag erzielen. Dies weist auf eine hohe Ertragsstabilität bei unterschiedlichen Boden- und Wasserverhältnissen hin (Tabelle 1).

Am schweizerischen Standort Zürich wurden mit 177,5 dt/ha die höchsten Erträge erzielt, dabei war der zur Zulassung anstehende Pioneer-Stamm X00K449 mit 182,8 dt/ha (19,9 % Erntefeuchte) die ertragsstärkste Sorte. In Rustenhart sowie an den beiden Schweizer Standorten Hüntwangen und Zürich erreichten alle geprüften Sorten eine Erntefeuchte von unter 23 %. Der Maisadour-Stamm DM 3315 war mit 16,4 % am Standort Hüntwangen am weitesten abgetrocknet. Erntefeuchten von unter 22 % im Mittel erreichten die 6 Sorten ES Gallery (21,1 % bei 150,1 dt/ha), der Maisadour-Stamm DM 3315 (21,3 % bei 146,2 dt/ha), Zarisiki (21,4 % bei 142,5 dt/ha),), ES Faraday (21,4 % bei 149 dt/ha), Artenyo (21,8 % bei 146,4) und Furti CS (21,9 % bei 146,3 dt/ha). Die höchste mittlere Erntefeuchte wurde am Standort Griesheim mit 28,6 % gemessen. Hier erreichten nur die Sorten Furti CS und die zur Zulassung anstehenden Stämme KXB 6374 (KWS), X00K449 (Pioneer) und X95K979 (Pioneer) eine Erntefeuchte von unter 26 %.

Die Sorten Edonia, ES Gallery, ES Faraday, Artenyo und der AgroMais-Stamm AM 6375 zeichneten sich dadurch aus, dass sie sowohl über dem Durchschnittsertrag als auch unter der durchschnittlichen Erntefeuchte lagen, was auf eine hohe Wirtschaftlichkeit dieser Sorten hinweist (Abbildung 1). Bei zweijähriger Betrachtung der IMIR-Ergebnisse des mittelspäten Sortimentes lagen die Sorten P9903, ES Gallery, ES Faraday, DKC 4621, DKC 4943, DKC 4652 und RGT Fuxxter sowohl 2016 als auch 2017 über dem Ertragsdurchschnitt, was die Ertragsstabilität dieser Sorten verdeutlicht (Tabelle 2).

Spätes Sortiment (K 300 bis K 350)

Das späte Sortiment mit 18 Sorten wurde nur an den 6 klimatisch günstigsten Standorten Bad Krozingen-Biengen, Griesheim, Ladenburg, Ettenheim, Rustenhart und Cadenazzo im schweizerischen Tessin geprüft. Wie beim mittelspäten Sortiment konnten alle Standorte ausgewertet werden.

Im späten IMIR-Sortiment lag der Durchschnittsertrag bei 145,2 dt/ha, wobei die Erträge zwischen den Standorten deutlich variierten. Auf dem beregneten Standort Rustenhart lag der Durchschnittsertrag bei 172,1 dt und damit um 64 % über dem Ertrag von 105 dt/ha in Griesheim, einem relativ trockenen Standort südwestlich von Straßburg. Vergleicht man die Standorte, auf denen das IMIR-Sortiment auch im Vorjahr stand, so liegt der Ertrag 2017 um rund 15 dt/ha höherer als 2016. Die warme und wüchsige Witterung im September und Oktober ermöglichte dieses Jahr eine gute Abreife, so dass die Erntefeuchte im Durchschnitt über alle Standorte beim späten Sortiment bei 28,3 % lag (Tabelle 3).

Die höchste Erntefeuchte mit 36 % wurde in Griesheim gemessen, wobei dieser Standort bereits am 26. September und damit zuerst gedroschen wurde. Die spätabreifenden, sehr großrahmigen Sorten Akinom und Kleopatras wiesen in Griesheim noch über 39 % Kornfeuchte zur Ernte auf. Am günstigsten verlief die Abreife an den Standorten Rustenhart und Cadenazzo, hier betrug die Erntefeuchte lediglich 22,9 % bzw. 24,0 %. In Rustenhart wurden die höchsten Erträge erzielt, dabei war die Sorte DKC 5141 mit 183,5 dt/ha bei 23 % Feuchte am ertragsstärksten.

Den höchsten Durchschnittsertrag mit mehr als 150 dt/ha erzielten die Sorten DKC 5141 und P0312. Diese beiden Sorten zeigten an allen Standorten konstant hohe Erträge. Vergleicht man die Erntefeuchte dieser Sorten, zeigt P0312 die bessere Abreife mit einer Erntefeuchte von 25,7 %, während DKC 5141 mit 28,3 % geerntet wurde. Eine Erntefeuchte von unter 26 % erreichten im späten Sortiment über alle Standorte nur die drei Sorten Replik, P0312, P9903 und der Maisadour-Stamm DM4315.

Im späten IMIR-Sortiment konnten die Sorten P0312, P9903, DKC 5031, DKC 5068, DKC 4814 und der Pioneer-Stamm X00K446 sowohl einen überdurchschnittlichen Ertrag als auch eine unterdurchschnittliche Erntefeuchte erreichen (Abbildung 2). Bei zweijähriger Betrachtung der IMIR Sortenprüfung lagen die Sorten DKC 5141, P0312, P9903, DKC 5031 und DKC 4814, sowohl 2016 als auch 2017 über dem Durchschnittsertrag, was auf eine hohe Ertragsstabilität dieser Sorten hinweist (Tabelle 4).

Fazit

Bei den IMIR-Versuchen im Jahr 2017 wurden sehr hohe Erträge erzielt. Auf Standorten mit durchgehend ausreichender Wasserversorgung waren Spitzenerträge von über 180 dt/ha möglich, während auf Standorten mit ausgeprägtem Trockenstress im Frühsommer wie im elsässischen Griesheim die Erträge nicht befriedigten und häufig unter 100 dt/ha lagen.

Bei Betrachtung der Standorte an denen sowohl das mittelspäte als auch das späte Sortiment stand zeigte sich 2017, wie in den Vorjahren, eine leichte Ertragsüberlegenheit der späten Sorten gegenüber den mittelspäten Sorten. Allerdings erreichten auch 2017 die mittelspäten Sorten eine geringere Erntefeuchte. Dies kann, wegen der anfallenden Trocknungskosten, die Wirtschaftlichkeit später Sorten in Frage stellen. Darüber hinaus steigt mit der späteren Reife die Gefahr von Kolbenfusariosen, wodurch die Verwertung des Erntegutes beeinträchtigt wird. Dies wurde besonders 2014 mit einem feuchten Spätsommer deutlich. Daher empfiehlt sich zur Aussaat 2018 auch auf sehr günstigen Standorten eine ausgewogene Mischung von Sorten unterschiedlicher Reifegruppen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.