Neue Vorgaben für abgesetzte Sauen

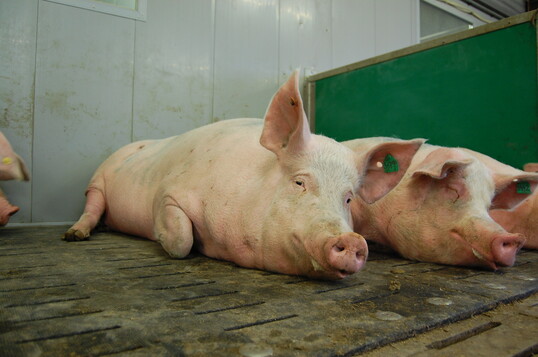

Mit den vom Bundesrat beschlossenen Änderungen der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung müssen Sauen nach dem Absetzen künftig in Gruppen gehalten werden. Das hat Folgen für Raum- und Funktionsprogramme und wird sich auf die Arbeitsabläufe beim Besamen der Tiere auswirken. Wie die künstliche Besamung in unterschiedlichen Stallsystemen organisiert werden kann, erprobt derzeit das Bildungs- und Wissenszentrum (LSZ) Boxberg.

- Veröffentlicht am

Für die kurzfristige Fixierung der Sauen in einem Stand für die Besamung in der Gruppenhaltung kommen in Zukunft folgende Modelle in Frage:

Kontaktaufnahme zwischen Eber und Sau: Eber und Sauen begegnen sich über die Besamungsbucht oder den Eberlaufgang.

Die brünstigen Sauen suchen aktiv den Kontakt zum Eber, sobald sie sein Werbeverhalten sehen, hören und riechen. Sie bewegen sich teilweise sehr erregt mit schreienden Lautäußerungen zum Eber und reiten aufeinander auf. Für einen möglichst ruhigen Ablauf ist es deshalb notwendig, dass der Sichtkontakt zum Eber schnell gelingt und allen zu besamenden Sauen eines Abteils ermöglicht wird.

In einem Abteil am Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg, in dem der Sichtkontakt zwischen allen Sauen und dem Eber nicht hergestellt werden kann, wurde eine maximale Lärmbelastung von durchschnittlich circa 104 Dezibel bei der Besamungsarbeit gemessen (sechs Zeitpunkte, 24 Sauen im Abteil, durchschnittliche Messdauer 47 Minuten, Messinterwall jede Sekunde).

Schneller Sichtkontakt zum Eber

Bei Sauen in der Hauptbrunst führen die Stimulation durch den Eber und die Duldungskon-trolle durch den Menschen in der Regel schnell zur Auslösung des Duldungsreflexes. Der Duldungs- oder Stehreflex fällt unter anderem dadurch auf, dass die Sau steif dasteht und sich nicht mehr bewegt. Die Sauen reagieren auf den Menschen kaum, das Treiben ist somit erschwert und die Dauer dieses Arbeitsvorgangs nimmt zu. Um eine Abnahme der Arbeitsqualität und eine Zunahme des Arbeitszeitaufwands zu vermeiden, sollten die Sauen während des Duldungsreflexes nicht getrieben werden.Diese Anforderungen, schneller Sichtkontakt der Sauen zum Eber und keine Treibvorgänge duldender Sauen, können zum Beispiel in einer Gruppenhaltung mit Ständen und einem Ebergang relativ einfach realisiert werden. Jede Sau kann einen Stand aufsuchen und Sichtkontakt zum Eber aufnehmen. Befindet sich die Besamungsbucht jedoch in demselben Abteil mit den zu belegenden Sauen, können diese Anforderungen kaum umgesetzt werden. Die Kontaktfläche der Eberbucht ist in der Regel zu gering und die zu belegenden Sauen eines Abteils können nur in kleineren Gruppen nacheinander in die Besamungsbucht getrieben werden.

Fixiermöglichkeit der Sau zur künstlichen Besamung: freie Besamung (keine Fixierung der Sau zur Besamung) oder kurzfristige Fixierung zur Besamung in einem Stand.

In einer Gruppenhaltung zeigen die Sauen ihr Sexualverhalten meist deutlich und bedrängen andere Sauen durch Beriechen des Ano-Genitalbereichs, Kopfstoßen in Flanken und Bauch sowie Aufreiten. Vor allem diese schnellen und teilweise unvorhersehbaren Interaktionen zwischen den brünstigen Sauen erschweren den Umgang mit der Sauengruppe. Während der Brunst können die motorische Aktivität und die Interaktionen mit Gruppenmitgliedern so gesteigert sein, dass die betreuende Person von den Sauen nicht wie sonst als „Mensch“ wahrgenommen wird.

Um nicht gestoßen, umgerannt oder gar verletzt zu werden, muss die betreuende Person bei Arbeiten in einer Bucht vor den Sauen ausweichen können. Für das rechtzeitige und erfolgreiche Ausweichen sollte die betreuende Person erfahren im Umgang mit brünstigen Sauen sein, körperlich fit sein und ausreichend Platz in der Bucht haben.Brunst verläuft in PhasenBei der Gruppenhaltung von Sauen erhält die betreuende Person zusätzliche Informationen zu den Brunststadien der Sauen. Bei der Duldungskontrolle bewegen sich die noch nicht oder nicht mehr duldenden Sauen in der Regel von der prüfenden Person weg.

Dieses Verhalten wird als ein eindeutiges Zeichen dafür angesehen, dass sich das Tier nicht in der Hauptbrunst befindet. Dabei muss man jedoch berücksichtigen, dass diese Verhaltensweise die Reaktion des Tieres auf die Stimulation durch einen Menschen ist. Beobachtungen haben gezeigt, dass einzelne Sauen, die sich der Stimulation durch die betreuende Person entzogen haben, davor oder danach einen ausgeprägten Duldungsreflex zeigten, wenn sie von einer anderen Sau besprungen wurden. Die Ursache für diese Verhaltensunterschiede kann mit einer momentanen Stresssituation besonders ängstlicher und unerfahrener Sauen bei der manuellen Duldungskontrolle erklärt werden.

Im Gegensatz dazu kann das Hinlaufen der Sau zum Eber ein Zeichen für eine ausgeprägte Brunst sein. Wird die Bucht zur Durchführung der künstlichen Besamung hingegen erst betreten, wenn alle Sauen in einem Stand fixiert sind, entfällt der direkte Kontakt mit der freilaufenden Sauengruppe. Wenn die Duldungskontrolle im Stand durchgeführt wird, wird durch die Fixierung der Sau zwar die Arbeitssicherheit verbessert, aber zusätzliche Informationen zum Brunststadium gehen dadurch verloren.

Kurzfristige Fixierung für die künstliche Besamung in einem Stand: Fixierung aller Sauen einer Gruppe beim Fressen, alleinige Fixierung der zu besamenden Sauen oder Fixierung aller Sauen einer Gruppe vor der Besamung.

Werden die Stände während der Fütterung der Sauen geschlossen, entfällt das Treiben der Sauen in die Stände und die Duldungskontrolle bei den sich frei bewegenden Sauen. Da jedoch noch die Fütterung des Tierbestandes abgeschlossen und die Arbeiten zur künstlichen Besamung vorbereitet werden müssen, sind die Tiere in der Regel länger im Stand fixiert, als zur Futteraufnahme benötigt wird. Vor allem Sauen, die eine längere Fixierung nicht gewöhnt sind, da sie zum Beispiel im Abferkelbereich nicht in einem Kastenstand gehalten wurden, können versuchen, sich aus den Ständen zu befreien. Werden Jungsauen in zu breiten Ständen fixiert, besteht die Gefahr, dass einige Tiere versuchen, sich umzudrehen. Um hierbei Verletzungen und Verzögerungen im Arbeitsablauf zu vermeiden, sollte unter nachteiligen Voraussetzungen eine möglichst kurze Fixierdauer angestrebt werden.

Lesen Sie den gesamten Beitrag von Andrea Scholz und Nadine vom Bildungs- und Wissenszentrum (LSZ) Boxberg in Ausgabe 32/2020 von BWagrar.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.