Hoffnungsträger Winterbraugerste

Der Anbau von Sommerbraugerste wird durch den Klimawandel. Der Anbau von Winterbraugerste könnte eine Alternative sein. So haben die Sorten in der trockenen Anbausaison 2025 abgeschnitten.

von Maria Müller-Belami, LTZ Augustenberg erschienen am 04.08.2025Der fortschreitende Klimawandel, insbesondere die ausgeprägte Frühjahrstrockenheit und die strikten Düngevorgaben, erschweren es zunehmend, qualitativ hochwertige und ertragsbringende Braugerste zu erzeugen. Besonders die Sommergerste wird dabei zum Anbaurisiko.

Ein Hoffnungsträger ist die Winterbraugerste, die sich in ihrer Braufähigkeit ständig verbessert und praktisch das Qualitätsniveau der Sommerbraugersten erreicht hat. Winterbraugersten werden inzwischen von vielen Mälzereien und Brauereien aufgrund ihrer Ertragssicherheit und der besseren Kornqualität nachgefragt und verarbeitet. Landesweit stieg die Vermehrungsfläche von Winterbraugerste in diesem Jahr erneut auf insgesamt 180 Hektar. Der gleiche positive Trend lässt sich bundesweit mit 2.100 Hektar Vermehrung verzeichnen. Zudem haben im März 2025 Erzeugergemeinschaft, Bauernverband und Mälzerbund einen Vertrag unterzeichnet, der neben der Sommerbraugerste auch den Anbau von regionaler Winterbraugerste mit neuen verlässlichen Rahmenbedingungen absichern soll.

Allerdings leidet der heimische Braugerstenanbau, und insbesondere die Winterbraugerste, momentan an einer rückläufigen Nachfrage: Ursachen sind der nachlassende Bierkonsum und die ertragsstarke grenznahe Konkurrenz. Hinzu kommt, dass 2025 die ersten Ertragsprognosen für Sommergerste hoch angesetzt sind. Verlieren wird dabei vermutlich in erster Linie die Winterbraugerste.

Zwei Varianten im Anbau

Sechs Prüfkandidaten standen 2025, verteilt über den Großraum Südwestdeutschland (Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz), in insgesamt neun Landessortenversuchen. Geprüft wird in zwei Intensitäten:

Variante V1: Hier wird auf Wachstumsregler und Fungizide verzichtet, und die agronomischen Eigenschaften und Toleranzen einer Sorte werden ermittelt.

Variante V2: Diese Variante zeigt das Leistungsvermögen unter ortsüblichen Bedingungen, angelehnt an die Vorgaben des integrierten Pflanzenschutzes. Die Stickstoffdüngung ist an das Produktionsziel Braugerste angepasst.

Anbaubedingungen im Detail

Die LSV-Winterbraugersten wurden aufgrund der feuchten Bodenverhältnisse deutlich später als ortsüblich gesät. In Eiselau erfolgte die Aussaat am 22. Oktober mit dreiwöchiger Verspätung. Die Bestände blieben dünn und inhomogen, und der Ertrag war für diesen Standort mit 71 Dezitonnen pro Hektar (Variante 1) und 80 Dezitonnen pro Hektar (Variante 2) nur mäßig.

Die Vegetation der Winterbraugerste war geprägt von einer milden Herbst- und Winterwitterung und einem verhältnismäßig trockenen Frühjahr. An den meisten Standorten war der Feldaufgang gleichmäßig, die Gerste konnte gut bestocken und blieb lange Zeit relativ gesund, bis auf frühen Mehltau- und Rhynchosporiumbefall. Dieser beschränkte sich auf die unteren Blattetagen und konnte keine nennenswerten Schäden anrichten. In manchen Versuchen war eine Abschlussbehandlung zum Zeitpunkt des Grannenspitzens ausreichend, um die Bestände bis zur Ernte gesund zu halten.

Fast alle Sorten präsentierten sich stabil in Bezug auf Standfestigkeit, Halm- und Ährenknicken. Ende Juni bis Mitte Juli wurden die Versuche bei guten Bedingungen beerntet.

Ertrag und Qualität der Winterbraugerste

Die Ergebnisse der LSV (Landessortenversuche) 2025 für den südwestdeutschen Raum zeigen mit 83 Dezitonnen pro Hektar (Variante 1) und 92 Dezitonnen pro Hektar (Variante 2) im Mittel einen deutlichen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Der geringe Mehrertrag von durchschnittlich 9 Dezitonnen pro Hektar zwischen der unbehandelten und der behandelten Variante war aufgrund des Vegetationsverlaufs zu erwarten. Der ertragsstärkste baden-württembergische Standort 2025 war Boxberg mit 93 Dezitonnen pro Hektar (Variante 1) beziehungsweise 102 Dezitonnen pro Hektar (Variante 2). Die Qualitätsuntersuchungen aus den LSV sprechen mit einem Hektolitergewicht von durchschnittlich 70 Kilogramm und einer Kornsortierung (größer als 2,5 Millimeter) von 96 Prozent ebenfalls für gute Ergebnisse in der Praxis. Vergleichsweise niedrig sind dagegen die diesjährigen Eiweißwerte: Im Mittel liegt der Proteingehalt bei 9,4 Prozent (bei 86 Prozent Trockensubstanz) und erfüllt damit noch die Vorgaben für Brauware ohne Preisabschlag. Allerdings gibt es deutliche Standortunterschiede: Während die beiden hessischen Versuche im Eiweißgehalt bei 11 Prozent liegen, unterschreitet der Standort Bönnigheim die Untergrenze mit durchschnittlich 7,8 Prozent deutlich. Alle Prüfsorten hier müssten bei der Vermarktung mit empfindlichen Einbußen rechnen. Ein Problem an diesem Standort war die anhaltende Trockenheit in Kombination mit der Anwendung eines Wachstumsreglers. In Folge kam es zu einem stark eingekürzten Bestand und einer Entwicklungsverzögerung von einer Woche.

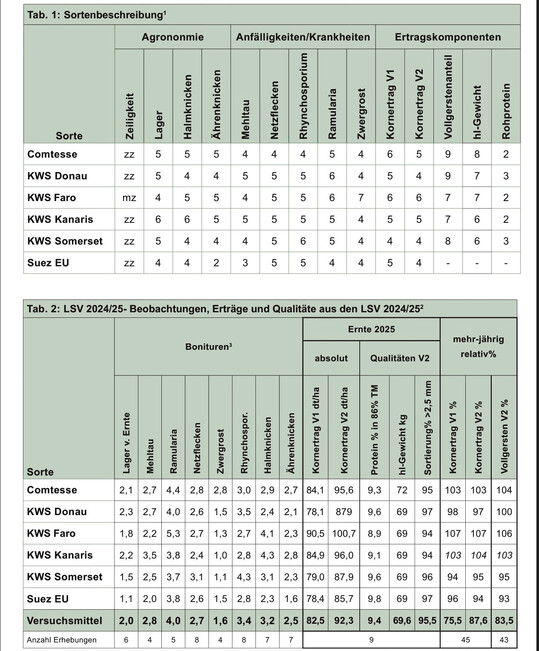

Sortenbeschreibungen der LSV 2024/2025

Hier sind die Beschreibungen der Winterbraugerstensorten, die in den Landessortenversuchen (LSV) 2024/2025 getestet wurden:

Comtesse Die Sorte Comtesse zeigt in ihrem zweiten LSV-Prüfjahr erneut ihre Stärken und bewegt sich bei Korn- und Vollgerstenertrag auf sehr hohem Niveau. Mit hervorragenden 72 Kilogramm liegt Comtesse beim Hektolitergewicht an der Spitze. Die Sorte zeichnet laut Beschreibender Sortenliste ein ausgewogenes Bild in der Malzqualität. Die frühe und kurze Gerste bleibt 2025 agronomisch zwar unauffällig, aber Stroh- und Ährenstabilität sind zu beachten. Bis auf einen erhöhten Ramularia- und Zwergrostbefall 2025 präsentiert sich die Sorte durchschnittlich gesund.

Trotz bester Sortierung kommt die Sorte KWS Donau aufgrund ihrer durchwachsenen Kornertragsleistungen 2025 nur auf einen unterdurchschnittlichen Vollgerstenanteil. KWS Donau besitzt eine mittlere Blattgesundheit und Standfestigkeit. 2025 zeigen sich die Ähren äußerst stabil. Rohproteingehalt und Hektolitergewicht sind auf einem passablen Braugerstenniveau. In der Malzqualität ordnet sich die Sorte laut Beschreibender Sortenliste etwas hinter KWS Somerset ein.

Die mehrzeilige KWS Faro präsentiert sich mit Spitzenerträgen und gilt als Zweinutzungstyp, geeignet zur Brau- und Futternutzung. Auch wenn die Qualitäten wie Sortierung und Hektolitergewicht unterdurchschnittlich sind, werden die Standards für Brau- und Malzware erreicht. Beim Rohprotein liegt die Sorte 2025 mit 8,9 Prozent allerdings grenzwertig niedrig. Die langwüchsige Gerste ist standfest und ährenstabil mit leichten Schwächen bei Halmknicken. KWS Faro zeigt sich 2025 mit Ausnahme des Ramulariabefalls blattgesund. Die erhöhte Zwergrostanfälligkeit (Beschreibende Sortenliste 7) ist zu beachten.

Die neue Winterbraugerste KWS Kanaris hinterlässt in ihrem ersten Prüfjahr einen sehr starken Eindruck und erreicht annähernd das Niveau der mehrzeiligen Sorte KWS Faro. Trotz unterdurchschnittlicher Sortierung kommt die Sorte aufgrund ihrer Ertragsleistung auf einen hohen Vollgerstenanteil. Der Rohproteingehalt liegt 2025 mit 9,1 Prozent nur wenig über dem unteren Grenzwert. Ansonsten zeigt sich die Sorte standfest und rundum gesund mit einer leichten Anfälligkeit für Mehltau und Halmknicken. Qualität und Anbaueignung muss die Sorte in den LSV noch unter Beweis stellen.

In Baden-Württemberg ist KWS Somerset aufgrund ihrer sehr guten Malz- und Brauqualitäten die Nummer 1. Im Ertrag und bei den Qualitätsmerkmalen Protein und Hektolitergewicht liegt die Sorte 2025 auf KWS Donau-Niveau, der Vollgerstenanteil ist trotz schlechterer Sortierung höher. Anfälligkeiten zeigen sich bei Rhynchosporium und Netzflecken, Stroh- und Ährenstabilität sind 2025 dagegen nicht zu beanstanden.

Die EU-Sorte Suez beeindruckt mit ihren agronomischen Eigenschaften – langer Wuchs bei hervorragender Standfestigkeit sowie sehr gute Halm- und Ährenstabilität. Auch die Blattgesundheit überzeugt. Suez ist eine beständige Sorte und erreicht 2025 beim Kornertrag KWS Donau-Niveau. Bei Hektolitergewicht und Vollgerstenanteil ist die Sorte etwas schwächer einzustufen. Sortierung und Rohproteingehalt liegen über dem Durchschnitt. Insgesamt ergibt die Malzqualität laut Beschreibender Sortenliste ein ausgewogenes Gesamtbild.

- ValtraT173 04.08.2025 17:22Etwas, was die Welt nicht braucht. Momentan wird Braugerste nichtmal notiert, so weit ist der Preis im Keller. Die Nachfrage geht gg Null. Und nun soll mit Winterbraugerste nochmehr produziert werden. Damit machen wir den Markt vollends kaputt. aber ist ja typisch. Die " Berater " müssen nicht davon leben. Lasst den Quatsch bleiben.Antworten

- Stocky 06.08.2025 01:10Pauschale unsachliche Kritik hilft nicht weiter, gute Verträge für Braugerste werden erfahrungsgemäß im November für das kommende Anbaujahr gemacht.Antworten