Monitoring hat begonnen

Die üppige Blattmasse gepaart mit hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen teils um die 25 Grad sind für pilzliche Schaderreger hervorragende Bedingungen, weshalb bereits letzte Woche das Monitoring der Blattkrankheiten im Zuckerrübenanbau begann.

von Rübenabteilung Baden-Württemberg, Veit Nübel, Kathrin Geitz, Maren Himmel erschienen am 26.06.2024Die Rübensaat begann dieses Jahr in Baden-Württemberg in der zweiten Märzwoche. Die Hauptaussaat erfolgte gegen Ende März, wobei in Regionen wie dem Taubertal und Rheintal bereits erste Rüben aufgelaufen waren. Aufgrund der reichlichen Niederschläge im Januar und Februar gestaltete sich das Schaffen eines geeigneten Saatbetts an einigen Standorten schwierig. In den letzten Wochen konnte man daher auf manchen Feldern kleine, chlorotische Rüben sehen, die aufgrund einer Saat in zu nassen Böden nicht weiterwachsen konnten, da den Wurzeln Sauerstoff fehlte. Ende April bangten viele Landwirte um ihre zarten Rübenpflänzchen, doch Frost, der über einen Ostwind kam, verschonte die Rüben und traf stattdessen die Reben in den Weinanbaugebieten stärker. In diesem Jahr gab es vergleichsweise wenig Umbruch. Dank der regelmäßigen Niederschläge entwickelt sich das Rübenblatt sehr gut, und aktuell schließen die meisten Bestände ihre Reihen.

Die üppige Blattmasse bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen bis zu 25 Grad bietet ideale Bedingungen für pilzliche Schaderreger. Aus diesem Grund begann bereits letzte Woche das Monitoring der Blattkrankheiten im Zuckerrübenanbau. Bisher fehlten für eine Cercospora-Infektion jedoch die notwendigen Stunden mit über 25 Grad. Die ersten Blattflecken wurden meist durch Pseudomonas verursacht, die sich vor allem an Blattverletzungen ausbreiten können. Pseudomonas sind Bakterien und nicht mit Fungiziden bekämpfbar. Aufgrund der lokalen Blattinfektion sind sie derzeit nicht behandlungswürdig.

Aktuelle Infektionsgefahr und Selbstkontrolle

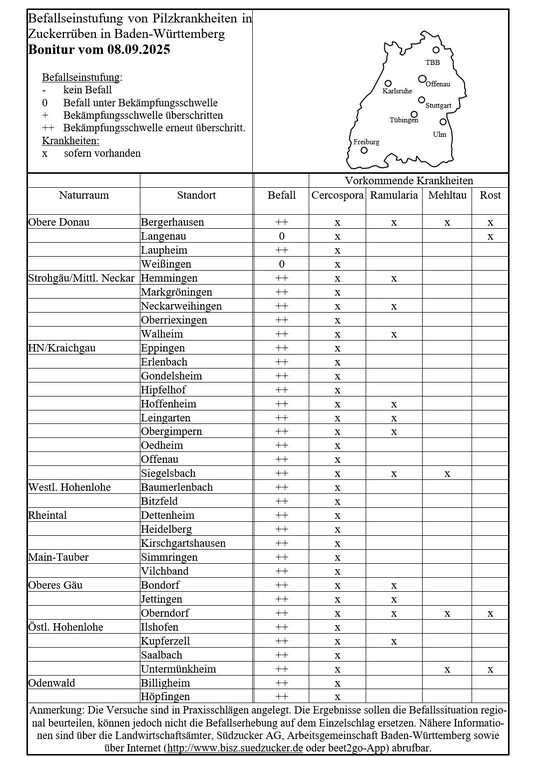

Letzte Woche wurde in einigen Gebieten des Rheintals Mehltau festgestellt, sowie vereinzelt Cercospora und Ramularia. Besonders die letzte Juniwoche mit anhaltender Luftfeuchtigkeit und Temperaturen über 25 Grad bot perfekte Bedingungen für Pilze. Solche zusammenhängenden Perioden über 25 Grad waren jedoch selten, weshalb die Infektionsgefahr schlagweise überprüft werden sollte. Besondere Aufmerksamkeit verdienen Gunstlagen wie Niederungen oder Felder mit starkem Vorjahresbefall. Oftmals können erste Blattflecken nur mit einer Lupe eindeutig identifiziert werden. Bei der Bonitur sollten aus dem mittleren Blattapparat 100 Blätter gleichmäßig über das Feld verteilt entnommen werden. Jedes Blatt ist auf Blattflecken zu untersuchen, wobei bereits ein Punkt pro Blatt als Befall gilt. Ist ein grau-weißer Pilzrasen (Mycel) mit kleinen schwarzen Pünktchen (Konidien) erkennbar, handelt es sich um Cercospora beticola, die mit einem Fungizid behandelt werden kann. Der Bekämpfungsschwellenwert für Cercospora liegt bis zum 31. Juli bei 5 Prozent befallener Blätter (5 von 100 bonitierten Blättern). Für die richtige Mittelwahl entsprechend Ihrer Region verweisen wir auf die Artikel in Ausgabe 25 (Erkennen und Bekämpfen von Blattkrankheiten) und 26 (Rübenmotte bisher kein Problem, steigender Druck durch Cercospora).

In den Pheromonfallen wurden erste Rübenmotten nachgewiesen, jedoch mit Ausnahme des Standorts Dettenheim in geringem Maße. Bei anhaltender Trockenheit könnte eine Kombination aus Fungizid und Coragen Sinn machen. Wir werden Sie in der BWagrar auch hierzu wöchentlich informieren.

Wöchentlich werden in den zehn Naturräumen 30 Boniturstandorte kontrolliert. Die Boniturergebnisse finden Sie in der BWagrar und auf der Webseite oder App des ISIP e.V. sowie unter www.bisz.suedzucker.de > Blattkrankheiten-Warndienst.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.