Milchwirtschaft im Transformationsprozess

"Milchbranche im Blick: Chancen erkennen, Perspektiven schaffen". Unter dieser Überschrift stand die digitale Milchfachtagung des Landesbauernverbandes (LBV) am 13. Januar mit den drei Referenten Andreas Gorn, AMI, Christian Schramm, Molkerei Zott und Andreas Schneider, Schwarzwaldmilch. Die Gesprächsleitung hatte Ariane Amstutz, LBV-Pressesprecherin.

- Veröffentlicht am

"Die Herausforderungen für die Landwirte nehmen zu“, konstatierte LBV-Vizepräsident Gerhard Glaser gleich im Eingangsstatement der Tagung, zu der knapp 100 Teilnehmer zugeschaltet waren. Die Forderungen nach mehr Tierwohl, Haltungsformen, Kennzeichnung oder auch die Kritik an den Kälbertransporten setze viele Milchviehhaltern zu. „Hinzu kommen jetzt noch die Klimaanforderungen. Das treibt die Kosten noch weiter nach oben“, kritisierte Glaser und warnte davor, die Anforderungen immer weiter zu erhöhen. „Bei uns reichen nicht einmal die EU-Standards, Deutschland macht hier von Haus aus immer noch mehr als die anderen und wir Bauern müssen damit fertig werden“, so Glaser.

Blick auf den Weltmilchmarkt

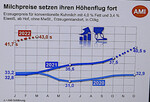

"Weltweit ist die Erzeugung 2021 weiter gestiegen, schätzungsweise um 1,5 Prozent,“ berichtete Andreas Gorn, Bereichsleiter Milchwirtschaft, Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI). Der Export hatte 2021 zunächst zugenommen, ging dann aber im Herbst zurück. Insgesamt war im Export in den ersten zehn Monaten rund 1,0 Prozent mehr Milch verfügbar als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Bedarf an Milchprodukten war weltweit hoch, was den internationalen Handel belebt hat (+ 3 Prozent), nicht zuletzt auch wegen der Nachfrage aus China. Verteuert haben sich vor allem Milchpulver und Butter, weil das Angebot insgesamt knapp war. Mit 128 Punkten lag der FAO-Preisindex für Butter, Mager- und Vollmilchpulver, Käse und Kasein Ende 2021 auf einem langjährigen Höchststand. Diese Festigkeit halte bis heute an, und habe sich auch auf den europäischen Markt ausgewirkt.

Weiter feste Preise

In der EU ist das Milchaufkommen um 0,2 Prozent gestiegen, bei gleichzeitig deutlichen Rückgängen in den drei großen Erzeugerländern Frankreich, den Niederlanden und Deutschland. Insgesamt blieb der Absatz stabil. In Deutschland wurde 1,4 Prozent weniger Milch erfasst. Angesichts hoher Kosten und rückläufiger Tierzahlen könnte sich dieser Trend weiter fortsetzen, schätzt Gorn. Bei Magermilchkonzentrat und Spotmilch sind die Preise ab September 2021 nach oben geschnellt, dann ging es auch beim Fett hoch und zuletzt auch beim Käse. Zum Jahreswechsel blieb die sonst übliche Delle weitestgehend aus. Der Markt und die Preise sind zu Jahresbeginn 2022 fest und daran dürfte sich in den kommenden Wochen und Monaten auch nichts ändern. Im Gegenteil: die Erzeugerpreise könnten noch weiter anziehen, schätzungsweise bis 43 Cent im März. Auf der Kostenseite könne man allerdings deutlich beobachten, dass der Anstieg der Kosten bei den Landwirten, den Anstieg der Ereugerpreise wieder auffrisst, weshalb die Erzeugungskosten teilweise nicht mehr gedeckt waren.

Bessere Wertschöpfung

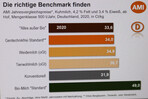

Um die Wertschöpfung der Milch zu verbessern, gibt es deutschlandweit immer mehr verschiedene Milchsorten. Dabei geht es neben der Biomilch vor allem um die GVO-freie Milch sowie um Weide- und Tierwohl-Milch. Milch und Milchprodukte in den Supermarktregalen sind heute zu rund 75 Prozent aus GVO-freier Milch. Dafür gibt es 1,0 Cent mehr. Rund ein Dutzend Molkereien in Deutschland bieten Weidemilch an, einige weitere Molkerei weisen Tierwohlmilch aus. Diese Aufsplittung zeige, dass eine bessere Wertschöpfung für die Milch möglich ist. Das wiederum zeige Perspektiven auf, neue Märkte zu erschließen. Bei den pflanzlichen Alternativprodukte habe sich die Menge seit 2015 mehr als verdreifacht. Zunächst hatten hier Sojadrinks die Nase vorne gehabt, mittlerweile haben Haferdrinks deutlich zugelegt. „Die Entwicklung hier ist sehr dynamisch. Der Markt wächst“, so Gorn.

Zott ist weltweit unterwegs

"Findet die Milchbranche die richtigen Antworten für Markt und Gesellschaft?", lautete das Thema von Christian Schramm, Leitung Milcheinkauf bei Zott SE & Co. KG im bayerischen Mertingen. Das fast 100-jährige Familienunternehmen verarbeitet mit seinen 2800 Mitarbeitern rund 900 Mio. kg Milch und lebt in erster Linie von seinen Marken wie Zott Monte, Sahne Joghurt, Zottarella, Jogobella und Primo, die in rund 70 Ländern der Welt verkauft werden. Für die Erzeuger werde das Umfeld immer schwieriger, immer anspruchsvoller, bestätigte der Einkäufer und fügte hinzu: „Unsere Kunden agieren sehr nah an den Wünschen des Verbrauchers, die von NGOs von Verbraucherschützern etc. beeinflusst werden."

Branche kämpft um ihr gutes Image

Was die negativen Schlagzeilen anbelangt, hätte man sich in der Milchwirtschaft in der Vergangenheit immer schön zurücklehnen und auf den Fleischbereich verweisen können. Die Zeiten seien längst vorbei. „Wenn heute negativ über die tierische Veredelung berichtet wird, dann ist die Milch ganz vorne immer mit dabei“, meinte Schramm. Die Politik sehe sich zunehmend in der Rolle des Verbrauchers und vertrete die Meinung, dass sich die Landwirtschaft verändern müsse. „So sind wir mitten in einem Transformationsprozess“, meinte Schramm. Der Handel seinerseits stecke in einem „mörderischen“ Wettbewerb. Ihm geht es darum, sein Risiko zu minimieren, so dass er nicht in die Schlagzeilen komme. Trotz der derzeit positiven Marktzahlen bleibe der Druck bei der Vermarktung sehr hoch, ist sich Schramm sicher. „Jeder weiß, dass sich die Exportsituation schnell wieder ändern kann. So ist der LEH trotz aller Schwierigkeiten doch immer wieder ein sicherer Hafen“, findet Schramm. Und: „Was uns Sorge bereitet ist, dass sich die Tierzucht seit Jahren parallel und sehr eigenständig weiterentwickelt und sich durch zu hohe Leistungen von den Bedürfnissen des Milchmarktes und von den Marketinganforderungen der Molkereien entfernt“, so Schramm. Gesellschaft und Verbraucher könne man hier nur noch schwer mitnehmen und medial sind „wir von der Milchindustrie“ die Schuldigen, wenn die Kälber nichts mehr wert sind.

Milchkonsum geht in Teilen deutlich zurück

Dass sich die Molkereien nicht zurücklehnen könnten, zeige der Blick auf die Konsumtrends in Deutschland. Im Vergleich 2005 zu 2020 ging die Menge pro Käuferhaushalt an Produkten der Weißen Linie um 9,6 kg zurück. Bei der Gelben Linie gab es im gleichen Zeitraum ein Plus von 5,2 kg. Bei der Umsatzentwicklung sind vegane Produkte sehr stark. Fast jeder zweite Haushalt greift zu pflanzlichen Milchalternativen, jeder vierte zu pflanzlicher Wurst. Für die Erzeuger relevante Themen sind bei Zott: Kennzeichnung, Haltungsform und Tierwohl; Antibiotika: Datenbank und Reduzierungsstrategie; Wertigkeit der Kälber (m/w) sowie Reduzierung von CO2 beziehungsweise Treibhausgasemissionen. Neben den Haltungsformen 1 bis 4 und dem QM Milch-Programm plus mit dem in die Haltungsstufe 3 jetzt ab April eingestiegen wird, gibt es das QM- Nachhaltigkeitsprogramm. „Das alles hilft uns, dass wir als Deutsche Milchwirtschaft „sprechfähig“ sind bei diesen Themen“, so Schramm.

Gesunde Tiere und weniger Antibiotikaeinsatz

Zott betreibt seit vielen Jahren ein Gesundheitsprogramm gemeinsam mit speziellen Tierärzten/innen, darunter ein Eutergesundheitsprogramm, mit dem der Antibiotika-Einsatz bereits um 50 Prozent reduziert werden konnte. Außerdem gibt es ein Projekt zur Wertsteigerung männlicher Kälber gerade auch für milchbetonte Rassen. Der Einsatz von gesextem Sperma ist hier ein vielversprechender Weg, ebenso wie das Einkreuzen von Fleckvieh als Zwei-Nutzungsrasse. Gerade bei der Braunviehzucht konnte man ab den 1980er-Jahren durch Einkreuzungen bereits einiges bewegen, um die Wertigkeit der Kälber zu steigern, berichtete Schramm. Die Gesundheit der Tiere stehe im Vordergrund, im Übrigen würde die Gesellschaft auch nichts anderes mehr akzeptieren und der ohnehin schon erschwerte Absatz noch schwieriger werden beziehungsweise sich noch schneller zu Gunsten der veganen Produkte verschieben.

Zott-Einkäufer Schramm fordert Umdenken

Bei zunehmendem Wohlstand der Gesellschaft würden auch die Wünsche an das Tierwohl immer größer. Große Schlepperdemos wie in Berlin im vergangenen Jahr gegen Umwelt- und Tierschutzauflagen, gegen Insektenschutz und Düngebeschränkungen: „Da wäre es doch eine Überlegung wert, ob man hier vielleicht nicht anders agieren sollte“, findet Schramm. Und: „Die Land- und Ernährungswirtschaft tut gut daran, rechtzeitig auf Mainstreams zu reagieren und sich dem zu stellen.“ Die Politik werde hier in keine andere Richtung agieren als es ihr die Gesellschaft vorgebe. "Selbst unsere Industriekunden stellen mittlerweile hohe Anforderungen und auch der Wettbewerb lässt hier keine Alternativen zu, man muss sich dem stellen", so Schramm.

Schwarzwaldmilch sieht sich gut aufgestellt

„Regionale Märkte erobern und Wertschöpfung schaffen“, lautete das Thema von Andreas Schneider, Geschäftsführer der Schwarzwaldmilch GmbH in Freiburg. Die Schwarzwaldmilch-Gruppe mit ihren rund 1000 Milcherzeugern fährt eine Vier-Säulen-Strategie, wie Schneider erklärt. In der ersten Säule befinden sich die Markenmolkereiprodukte „auf Basis der überragenden Qualitätsmilch aus der Kulturlandschaft des Schwarzwaldes“. In der zweiten Säule werden so genannte Ingredientsspezialitäten zusammengefasst. Hier handelt es sich um Milch- und Spezialpulver mit besonderen milch- und nichtmilchbasierten Inhaltsstoffen. Die dritte Säule bezeichnet Schneider als „New Business“, also ein Bereich, in dem das bestehende Geschäftsmodell weiterentwickelt werden soll. Unter dem Dach der vierten Säule sind die veganen Markenprodukte mit Biohafer aus dem Schwarzwald als Rohstoffbasis untergebracht. Dafür hat die Freiburger Molkerei eigens eine separate Firma gegründet, die Black Forest Nature GmbH. Rund 60 Prozent des Umsatzes werden in Baden-Württemberg erzielt, 30 Prozent in den übrigen Bundesländern und zehn Prozent im Export. International ist die Gruppe in 33 Länder unterwegs, allerdings „sehr selektiv“, so Schneider.

Neuerungen mit einem klaren Profil begegnen

„Insgesamt wird der Transformationsprozess in der Milchviehhaltung unaufhaltsam weitergehen“, ist Schneider überzeugt. Die Strukturschwäche der Schwarzwaldbetriebe versuchen er und sein Team über das Marketing ins richtige Licht zu rücken und bestmöglich zu verkaufen. Im Schnitt halten die Schwarzwaldmilch-Betriebe lediglich 42 Kühe. 24 Prozent der über 250 Millionen kg Milch, die die Molkerei im Jahr verarbeitet, sind Bio-Milch oder Bio-Heumilch, weitere 35 Prozent der Milch laufen als Milch ohne Gentechnik und 41 Prozent als Weidemilch. Die Milch stammt aus einem eingegrenzten Gebiet, ausschließlich aus Baden-Württemberg. „Wir beziehen nichts aus anderen Bundesländern, aber auch nichts aus Frankreich. Das ist eine Selbstlimitierung, die wir ganz bewusst eingehen“, so Schneider. Mit diesen hochwertigen Milchsorten hat die Schwarzwaldmilch insgesamt sechs Marken für Trinkmilch und weitere Produkte der Weißen Linie entwickelt. „Die sind für uns wichtig. Sie sind der Kern unserer Existenz. Ohne diese Produkte gäbe es uns nicht mehr“, hob Schneider die große Bedeutung der Marken und des Marketings insgesamt hervor. In Sachen Werbung für diese Produkte, zu denen neuerdings auch die Haferdrinks und Joghurt gehören, ist die Gruppe auf den verschiedensten Kanälen unterwegs und dies offenkundig auch erfolgreich. Für ihre Bio-Trinkmilch, für die lactosefreien Sahne, Schmand und Speisequarks sowie für ihre Weide-H-Milch wurde sie im traditionellen Ranking der Lebensmittel Zeitung „Top Marke 2021“ als Nummer eins in Deutschland ausgezeichnet.

Klimaschutz als Megatrend

Den Klimaschutz sieht der Molkereichef als wichtigstes Ziel: „CO2 wird alles dominieren, das kommt noch vor Tierhaltung und das ist den meisten noch nicht richtig bewusst.“ Klimaneutralität in der Produktion strebt die Molkerei an beiden Standorten in Freiburg und in Offenburg für Ende 2022 an. Als Maßnahmen hat man ein BHKW am Standort in Freiburg, eine Energiezentrale in Offenburg, es gibt Solaranlagen und eine Unterstützung für das Fernwärmenetz der Stadt Freiburg. Auch bei den Verpackungen will man unter anderen mit einem höheren Glasanteil und regionaler Kreislaufwirtschaft Einsparungen und Verbesserungen vornehmen, kündigte Schneider an. Kurze Wege, nachhaltige Landwirtschaft: Die Tierhaltung werde ständig verbessert, die Kriterien für Luft, Licht, Bewegung und Gesundheit sowie Fütterung weiter ausgebaut. Aufmerksamkeit in der Branche erfuhr die Molkerei, als sie bereits 2019 ein Verbot der ganzjährigen Anbindehaltung ab 2030 beschlossen hatte. Ein Beschluss, den Edeka jetzt diese Woche schon überholt hat. Am 10. Januar hat der Lebensmittelhändler angekündigt, im Laufe des Jahres keine Trinkmilch aus ganzjähriger Anbindehaltung mehr in seinen Eigenmarken verwenden zu wollen.

So sehen die Trends aus

- Wie soll die Tierzucht künftig ausgerichtet werden? „Nicht nach dem Vorbild der USA, wo es schon erste Kühe mit über 25.000 kg Jahresleistung gibt“, meinte Schramm in der Diskussionsrunde. Er setzt sich stattdessen für eine Zweinutzungsstrategie ein. Die reine Milchstrategie sei fatal, allein schon wegen der Kälberproblematik. „Leistungszucht ja, aber das muss im Rahmen bleiben“, so Schramm. Er hatte sich im Zusammenhang mit der neuen Rohmilchgüteverordnung nach eigenen Angaben leider vergeblich dafür eingesetzt, dass man die Lactose in die Bezahlung mit aufnimmt und insgesamt bei der Bezahlung in Richtung Trockenmasse geht. Beim Fett liege man bundesweit häufig bei 4,0 Prozent und beim Eiweiß bei 3,3 Prozent, während die Inhaltsstoffe der Milch im Süden oftmals bei 3,5 Prozent Eiweiß und 4,25 Prozent Fett betragen. „Wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht Wasser durch die Gegend fahren.“ Der Trend gehe deshalb bei vielen Molkereien in Richtung Trockenmassebezahlung, so Schramm.

- Wie können die Erzeuger von der höheren Wertschöpfung durch die Klimaneutralität profitieren?: Die Milch an sich, die pro Kuh auf den einzelnen Höfen erzeugt wird, bleibt in der Betrachtung der Klimaneutralität der Molkerei außen vor, meinte Schneider. Denn um diese gesamten CO2-Mengen auszugleichen, wären Millionenbeträge erforderlich, die die Molkerei so nicht stemmen kann. Deshalb sollte das Grünland, der Boden, der Wald, wo CO2 gespeichert wird, in die CO2-Bilanz der einzelnen Betriebe mit reingerechnet werden, ebenso mit eingerechnet werden sollten die erneuerbaren Energien wie Photovoltaik und Biogas auf den Höfen. Hier gebe es jede Menge spannenden Projekte, wie zum Beispiel das Erzeugen von Pflanzenkohle durch das Trocknen und Pelletieren von Gülle über eine mit Hackschnitzeln betriebene Anlage. „Da kommen ganz neue Dinge auf uns zu, die durchaus auch Chancen bieten,“ so Schramm. Ihm zufolge habe man in Süddeutschland wegen der Topografie und der vergleichsweise vielen Niederschlägen in Sachen Treibhausgasemissionen Vorteile gegenüber anderen Regionen in Deutschland.

- Warum gibt es nicht mehr Werbung für Milch vom Grünland?: Schramm räumte ein, dass die Molkerei Zott nicht einfach mit „Milch vom Grünland“ werben kann, weil ein Großteil der Milch auch von Ackerbaubetrieben kommt und ja auch Ergänzungsfutter eingesetzt wird, das nicht aus Heu und Gras besteht. Bei der Schwarzwaldmilch ist das ein Stück weit eher möglich. So kann im Segment „Weidemilch“ mit der Fütterung geworben werden. Dafür erhalten die Erzeuger bei der Schwarzwaldmilch einen Zuschlag von 2 Cent pro kg. Schneider betonte, dass an den Marken der Molkerei kein Weg vorbeiführe und dass man sie weiter ausbauen müsse. Auch wenn dies von Erzeugerseite aus oftmals gerne als "viel zu teuer" eingestuft werde. Das Gegenteil sei der Fall. In erster Linie über die Marken verdiene die Schwarzwaldmilch ihr Geld und könne im harten Wettbewerb erfolgreich wirtschaften.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.